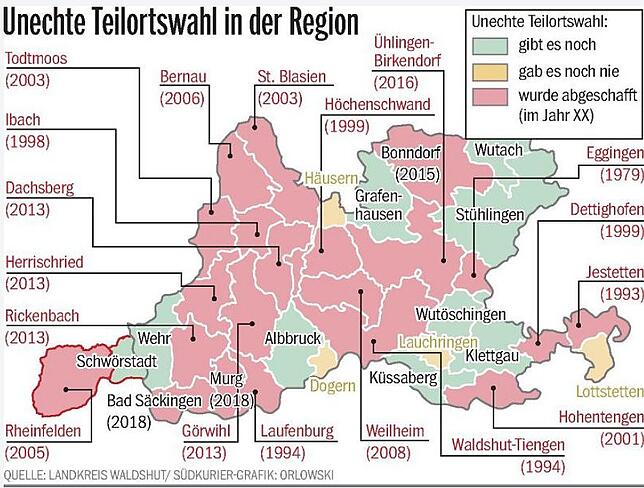

Die Meinungen von Befürwortern und Gegnern der unechten Teilortswahl prallen immer wieder heftig aufeinander. Argumente haben in den über 40 Jahren seit der Gemeinde- und Kreisreform beide Seiten reichlich gesammelt. Acht der 32 Städte und Gemeinden im Landkreis Waldshut haben die unechte Teilortswahl noch und gehen 2019 damit in die Kommunalwahlen. Häusern, Dogern, Lauchringen und Lottstetten hatten dieses Wahlsystem noch nie.

Debatten bis zur Anfeindung

Kontroverse Debatten, die teils in persönlichen Anfeindungen gipfelten, gab es zuletzt bei diesem heiklen kommunalpolitischen Thema im Bad Säckinger Gemeinderat. Letztlich entschieden sich 17 der 23 Ratsmitglieder für eine Abschaffung der unechten Teilortswahl.

Integration der Ortsteile sei nicht gelungen

Darin sieht Fraktionssprecher Fred Thelen (Freie Wähler), der auch Ortsvorsteher im Bad Säckinger Ortsteil Wallbach ist, ein durchsichtiges, parteipolitisches Kalkül von Christ- und Sozialdemokraten im Gremium. „Ich begreife nicht, dass etwas abgeschafft werden muss, was 45 Jahre nicht verkehrt war.“ Aus seiner Sicht ist die Integration der Ortsteile in die Kernstadt seit 1972 nicht gelungen. Sobald es um Investitionen in Ortsteilen gehe, sei es mit dem Gedanken „wir sind eine Stadt“ vorbei.

Andere Strukturen in Stadt und Ortsteilen

Auch sieht Thelen Unterschiede zwischen den ländlichen Strukturen in Harpolingen, Rippolingen oder Wallbach und denen in Bad Säckingen. Der Zusammenhalt sei in den kleineren Orten ausgeprägter. Deshalb brauche es Räte aus den Ortsteilen, die sich dort auskennen und wissen, wo die Interessen der Bürger liegen. Das trage zur politischen Willensbildung bei. Die Ortschaftsräte und Ortsvorsteher sieht Thelen nicht in der gleichen Position, wie einen Gemeinderat. Sie hätten zwar Rederecht, haben aber keine Stimme und können keine Anträge einbringen.

Albbruck mit knapper Mehrheit dafür

Mit nur einer Stimme mehr entschied sich der Albbrucker Gemeinderat im Dezember 2017 gegen eine Abschaffung. Für Bürgermeister Stefan Kaiser, der sich enthielt, ist es sogar ein Vorteil, wenn die Ortsteile garantierte Sitze im Ratsgremium haben.

Ortsverfassung als Schritt rückwärts

„Gemeinderäte sind in ihren Orten gut vernetzt. So können Anliegen von dort in den Rat transportiert werden“, sagt Kaiser. Die derzeitige Größe des Gremiums mit 28 Räten hat für ihn durchaus auch positive Aspekte. Damit könne „ein Stück Bürgerbeteiligung“ umgesetzt werden. Alternativ eine Ortsverfassung mit Räten und Vorsteher zu installieren, hält er auf jeden Fall für „einen Schritt rückwärts“.

Bonndorf schafft sie schon 2015 ab

Die unechte Teilortswahl in Bonndorf ist seit 13. April 2015 Geschichte. Ins Grübeln brachte den Bonndorfer Rathauschef Michael Scharf das Ergebnis der Wahlen vom Mai 2014. Damals war bei fünf Kandidaten aus den vier Ortsteilen Dillendorf, Wittlekofen, Ebnet und Wellendingen (2) schon vor der Wahl klar, dass sie sicher einen Sitz im Rat haben. Neben den garantierten Sitzen der Ortsteile, sah Scharf das Ungleichgewicht der Sitzverteilung im Verhältnis der Einwohnerzahl in der Kernstadt (rund 4500) zu denen in den anderen acht Ortsteilen (2400).

Vorteile durch neue Sitzverteilung

Eine weitere Stärkung der Ortsteile ergab sich durch das neue Berechnungsverfahren für die Sitzverteilung. In kommunalen Gremien wurde 2014 von d’Hondt auf das Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers umgestellt. Dieses Verfahren ist ein Vorteil für kleine Parteien und Wählervereinigungen bei der Umrechnung der Wählerstimmen in Mandate, erläutert Michael Scharf. Die Abschaffung der unechten Teilortswahl schafft aus seiner Sicht mehr Übersichtlichkeit. Jede Partei oder Wählervereinigung hat 2019 nur eine Liste mit 22 Namen, egal aus welchem Ortsteil.

Klettgau hält daran fest

Schon im Wahlkampf hatte sich Ozan Topcuogullari für die Beibehaltung der unechten Teilortswahl in Klettgau ausgesprochen. Seit einem Jahr sitzt er nun auf dem Chefsessel im Erzinger Rathaus, seine Einstellung zu diesem komplizierten Wahlsystem hat sich nicht geändert: „Ich finde es wichtig, dass alle sieben Ortsteile mit mindestens einem Sitz im Rat vertreten sind. Diese Garantie ist ein gutes Instrument, damit hat auch jeder Ortsteil einen Ansprechpartner für seine Bürger.“ Für undemokratisch hält er die garantierten Sitze im Gemeinderat für die Ortsteile nicht, er glaubt, dass andernfalls Ortsteile abgehängt werden könnten. Die Fehlerquote bei Kumulieren und Panaschieren sei zwar hoch, doch da sieht er die Kommunen vor der nächsten Wahl in der Pflicht: „Es muss eine einfache Anleitung geben, wie die Stimmen richtig verteilt werden.“

Stühlingen wartet Kommunalwahl ab

In der laufenden Legislaturperiode wurde auch in Stühlingen ein Anlauf zur Abschaffung der unechten Teilortswahl unternommen. „Ich habe das kürzlich mit den Fraktionssprechern im Rat angesprochen, die sich klar für die aktuelle Abstimmung ausgesprochen haben. Deshalb gibt es für uns keinen Grund, das vor der Kommunalwahl 2019 noch einmal zu diskutieren“, sagt Bürgermeister Joachim Burger, der seit 2017 im Amt ist. Selbst bei einer Abschaffung hätte man allerdings noch die Ortschaftsräte und -vorsteher. Dieses Gremium könne sich laut Gesetz nur selbst abschaffen. Joachim Burger: „Wir warten die Wahl 2019 ab, und wie sich das mit der Sitzverteilung im Rat darstellt. Dann wird es Diskussionsbedarf geben – oder auch nicht.“

Warum unecht?

Den Begriff unechte Teilortswahl findet man schon in 150 Jahre alten Gemeindeordnungen. Große politische Tragweite erlangte sie in Baden-Württemberg mit der Gemeindereform 1972, da einige Gemeinden nach dem Verlust der Selbstständigkeit auch den Verlust des Einflusses in der Kommunalpolitik befürchteten. So wurden den eingemeindeten Orten je nach ihrer Größe eine bestimmte Anzahl an Sitzen im Gemeinderat garantiert. Warum unecht? Die Bezeichnung „unecht“ rührt daher, dass die Wähler nicht nur die Kandidaten des eigenen Ortsteils wählen dürfen, sondern Bewerber aus der ganzen Gemeinde. (age)

Ortschaftsräte und ihre Rechte

Michael Scharf, Bürgermeister der Stadt Bonndorf und Vizepräsident des Gemeindetages Baden-Württemberg, informiert über Zweck, Rechte und Plichten von Ortsvorstehern und Ortschaftsräten.

- Einführung: Mit der Gemeindereform in den 1970er Jahren wurden Ortschaftsräte und -vorstände möglich gemacht. "Allerdings ist der Gesetzgeber damals nicht weit genug gegangen. Es wurde eigentlich nur festgelegt, was sie nicht dürfen", sagt Michael Scharf. Ortsvorsteher können zum Beispiel an den Verhandlungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse nur mit beratender Stimme teilnehmen.

- Aufgaben: Die Einführung solcher Gremien in den Ortsteilen setzten nicht alle Gemeinden im Landkreis um, weil die Notwendigkeit nicht gesehen wurde. Der Ortschaftsrat hat die örtliche Verwaltung zu beraten. Er ist zu wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, zu hören. Er hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, heißt es in der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Ihm können vom Gemeinderat auch Entscheidungsrechte übertragen werden.

- Vor- und Nachteile: "Allerdings ist ein Ortschaftsrat eine Instanz mehr und Verwaltungsverfahren werden so komplizierter, jedes Gremium kostet zudem Geld", merkt Michael Scharf an. Positiv sei anzumerken, dass es mit einem Ortschaftsrat "viele Kümmerer" in den Ortsteilen gibt, die der Verwaltung unterstützen würden. Die Kehrseite dieser Medaille: "Ortschaftsräte können auch viel Konfliktpotenzial in sich bergen", sagt Scharf.