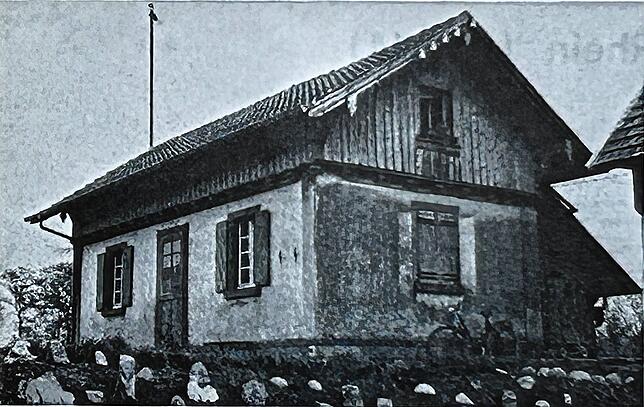

Die früheren Bahnwärterhäuser wurden nach ihrer betrieblichen Entbehrlichkeit entweder abgerissen oder sind zu begehrten Kaufobjekten geworden, um aus ihnen Wohn-, Wochenend- oder Feriendomizile zu machen. Ein Gebäude dieser Art stand ab 1856 zwischen Obersäckingen und Murg, im schmalen Streifen zwischen der Bahnlinie und dem Rhein. Bis 1968 war es noch bewohnt. Wenig später brannte es ab. Seine 112-jährige Geschichte ist außergewöhnlich.

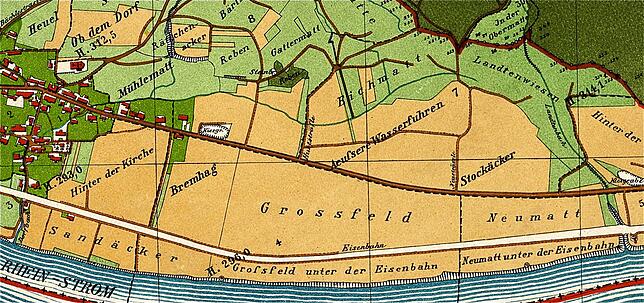

Zu dem auf der Ostseite des Landtenbachs hergestellten Bahnübergang gehörte ein Wärterposten als eingeschossiges Wohnhaus mit Balkenkeller und Kniestock. Es hatte eine Grundfläche von 75 Quadratmetern. Das Anwesen war beim Erstbezug noch nicht mit Strom ausgestattet; ebenfalls gab es keine Trinkwasserversorgung aus öffentlicher Quelle. Ein Brunnen, zehn Meter westlich der Wohnstätte, nahe an der Böschungsoberkante zum Landtenbach, war der Behelf. Zur Selbstversorgung kam 1909 ein vier auf fünf Meter großes Stallgebäude dazu. Ziegen- und Hühnerhaltung ließen sich dadurch besser bewerkstelligen.

Bis 1968 bestand der beschrankte Bahnübergang zwischen Obersäckingen und Murg

Der beschrankte Bahnübergang am Landtenbach wurde aus ökonomischen Gründen 1968 aufgehoben. Gleichzeitig verließ die letzte Bahnwärterfamilie, die seit 1956 darin wohnte, das kleine Haus. Anschließend wurde es von der Bundesbahn an eine Privatperson veräußert. Doch kurze Zeit danach wurde es ein Raub der Flammen und dem Erdboden gleichgemacht. Von Brandstiftung war die Rede.

Der wenigen Fuhrwerke wegen wurde die Schranke acht Mal am Tag geschlossen

Im 19. Jahrhundert war es Hauptaufgabe des Landtenbach-Bahnwärters, die Schranken des Übergangs, der von wenigen landwirtschaftlichen Fuhrwerken frequentiert wurde, zu bedienen. Genauso wichtig war, den ihm zugeteilte Streckenabschnitt zu kontrollieren und zu bewachen. Acht Züge waren im „Fahrtenplan vom 1. Oktober 1856 anfangend“ enthalten; vier in jede Richtung. Die erste Dampflok mit ihren Wagen überquerte den Landtenbach kurz nach sechs Uhr morgens von Waldshut her, die letzte, aus Basel kommend, abends um halb Neun.

Die Kinder des Bahnwärters mussten einen halbstündigen Schulweg zurücklegen

Ein langer Tag für den Schrankenwärter, dessen Kinder einen halbstündigen Schulweg der Bahn entlang nach Obersäckingen vor sich hatten, der ihnen vor allem im Winter zu schaffen machte. Wie viele Landtenbach-Bahnwärterkinder sich im Laufe der Zeit auf den Weg zur Obersäckinger Volksschule machten, kann nicht mehr ermittelt werden. Letzte Schülerin aus dem Landtenbach-Bahnwärterhaus war von 1957 bis 1965 die Tochter der dort zuletzt wohnenden Bahnwärterfamilie.

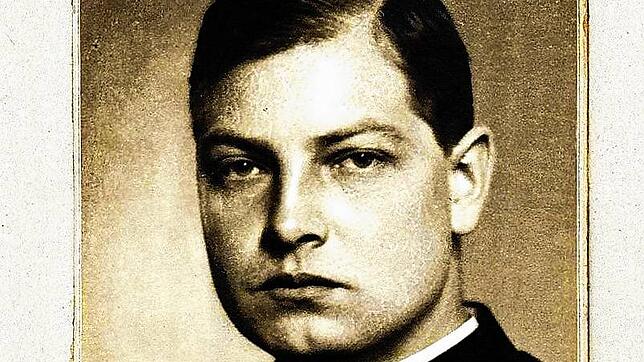

Ebenfalls belegt ist, dass an Ostern 1898 die Volksschule Obersäckingen einen aus dem Rahmen fallenden Neuzugang für das zweite Schuljahr hatte. Es war der hochintelligente Knabe Ernst Föhr, der am 15. April 1892 im Bahnhof Josefslust, zwischen Krauchenwies und Sigmaringen gelegen, als fünftes von sechs Kindern des Stationsvorstandes Gottlieb Föhr und dessen Ehefrau Caroline, geborene Nagel, das Licht der Welt erblickte. Sein Vater bezog im Frühjahr 1898 gerade den Bahnwärterposten am Landtenbach, 103 Bahnkilometer vom Bahnhof Reichenau entfernt. Dort versah Gottlieb Föhr zuvor seinen Dienst und von dort aus hatte Ernst bereits als Fünfjähriger die erste Klasse in der zwei Kilometer entfernten Volksschule Wollmatingen besucht.

Der sechsjährige Ernst hatte 1898 den zwei Kilometer langen täglichen Schul- beziehungsweise Kirchweg entlang der Bahnlinie nach Obersäckingen vor sich. Ab Ostern 1901 schickte ihn sein Vater zur vier Kilometer entfernten höheren Bürgerschule nach Säckingen. Denn nicht nur seine Eltern, sondern auch Hauptlehrer Engelbert Trimpin und Pfarrer Joseph Isele erkannten schon bald, dass Ernst zu Höherem berufen war. Ein Jahr später erwachte in Ernst wohl der Wunsch, Priester zu werden.

Vermutlich fuhr der kleine Ernst von Murg aus mit dem Zug zur Schule nach Waldshut

Weil in Säckingen kein Latein unterrichtet wurde, wechselte Ernst 1902 zur Realschule und 1906 zum Realgymnasium Waldshut. Vermutlich ist er auf dem Weg dorthin in Murg in den Zug gestiegen, wo er zum dortigen Bahnhof nur noch zwei Kilometer zu laufen hatte.

1908 wird er ein Zögling des Konstanzer Konradihauses

Föhrs Lerneifer und Zielstrebigkeit führte ihn ab 1908 ins „Großherzogliche Gymnasium zu Konstanz“. Und als Zögling des Konstanzer Konradihauses war er als 16-Jähriger erstmals fern seiner Landtenbach-Wohnstätte. Nach dem Abitur studierte er von 1910 bis 1914 katholische Theologie in Freiburg und Rom, danach besuchte er das das Priesterseminar in St. Peter und am 30. Juni 1915 wurde er zum Priester geweiht.

Seine Primiz feierte Ernst Föhr am Sonntag, 4. Juli 1915, in seiner Heimatpfarrei Obersäckingen, denn seine Eltern wohnten noch immer im Bahnwärterhaus. Das war nicht nur für die Familie Föhr, sondern insbesondere für die Pfarrgemeinde und selbst für die politische Gemeinde ein großartiges Ereignis.

1920 wird Föhr in Nationalökonomie promoviert und tritt eine politische Laufbahn an

Getrübt war die Primizfeier allerdings durch den ein Jahr zuvor begonnenen Ersten Weltkrieg. So war es nicht verwunderlich, dass der Neupriester gleich nach seinem Festtag als Lazarettgeistlicher in Offenburg eingesetzt wurde. Nach Ende des Krieges (1918) begann er das Studium der Nationalökonomie und wurde 1920 zum Dr. rer. pol. promoviert. Alsdann trat er die politische Laufbahn an: Von 1921 bis 1933 als Abgeordneter des Landtages für die Republik Baden, anfangs über die Landesliste Zentrumspartei, ab 1925 vertrat er den Wahlkreis Waldshut-Lörrach und ab 1929 den Wahlkreis Säckingen-Waldshut.

1958 ernennt der Erzbischof Ernst Föhr zu seinem Generalvikar

Im August 1933 wandte er sich der Seelsorgetätigkeit zu, und im August 1958 ernannte ihn der neue Erzbischof Hermann Schäufele zu seinem Generalvikar. Dieses Amt versah er bis 1968. Von 1961 bis 1971 war er außerdem Domdekan, 1963 Apostolischer Protonotar und Ehrendoktor der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg. Ernst Föhr starb am 19. Januar 1976 in Freiburg.

Die Eltern des Theologen, Gottlieb und Caroline Föhr, verließen nach altersbedingtem Dienstende im Oktober 1919 das Bahnwärterhaus am Landtenbach und zogen nach Singen, etwas näher zu ihren Herkunftsortschaften Zoznegg und Aach-Linz. Da keines ihrer Kinder in Obersäckingen oder Umgebung sesshaft wurde, sind aus hiesigem Raum keine Nachkommen bekannt.

Die Nachwelt nennt Föhr einen „mutigen und tapferen Mann“

Prälat Ernst Föhr sei eine der interessantesten Priestergestalten seiner Zeit, ja überhaupt in der Geschichte der Erzdiözese Freiburg, resümiert Christoph Schmider, Erzbischöflicher Oberarchivdirektor. Noch heute scheine es kaum möglich, ihn und sein Wirken neutral und objektiv zu bewerten.

Föhr war vielleicht mehr Politiker als Seelsorger, ausgestattet mit einem ausgeprägten Machtbewusstsein, und zum Erreichen seiner Ziele wandte er bisweilen auch fragwürdige Mittel ein. Wenn er von der Richtigkeit einer Sache überzeugt war, dann setzte er sich mit aller Kraft dafür ein und ließ sich durch nichts und niemandem davon abbringen – was Papst Pius XII. im Jahr 1950 zu den Worten veranlasste, Föhr sei „ein mutiger und tapferer Mann“, so Schmieder.