Es ist eine Bilanz mit ein wenig Licht und viel Schatten: Seit 1990 hat in der Stadt keine wesentliche Reduzierung von CO2-Emissionen stattgefunden. Zwar gibt es laut Jan Münster von der Energieagentur Südwest einen positiven Trend, gerade bei Gebäudesanierungen. Und auch der Anteil an erneuerbaren Energien liegt in Rheinfelden mittlerweile bei 24 Prozent. Aber die Aufgabe, die Klimaschutzziele zu erreichen, sei „ein großer Batzen, an den Sie jetzt ran müssen“. Ein Hauptgrund für die schlechte Bilanz: die Industrie.

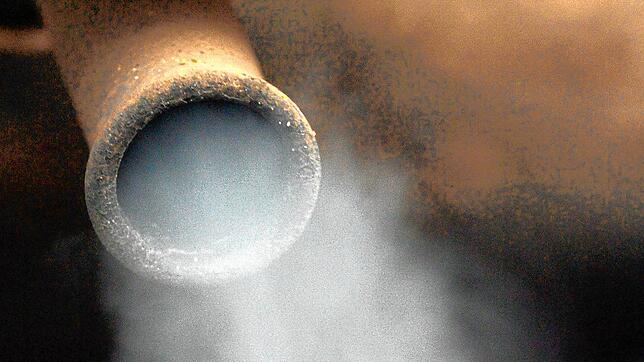

Bis 2030, so das Ziel, will die Stadt den CO2-Ausstoß um 50 Prozent reduziert haben, bis 2050 soll Rheinfelden klimaneutral sein. Allerdings hat die Bundesregierung dieses langfristige Ziel vorgezogen und will Klimaneutralität bereits 2045 erreicht haben.

Für eine Industriestadt wie Rheinfelden eine Herkulesaufgabe, denn: Seit 1990 – dem Basisjahr, welches den Berechnungen zugrunde liegt – sind die Emissionen eher gestiegen, als gefallen, bis 2013 um insgesamt 15 Prozent. „Das drückt sich aber nicht in absoluten Zahlen aus, sondern muss in Relation zum Wirtschaftswachstum gesehen werden, das in diesem Zeitraum stattgefunden hat“, so Jan Münster im Bau- und Umweltausschuss.

Im Jahr 2019 hat die Stadt knapp 400.000 Tonnen CO2 verursacht; 64 Prozent davon entfallen auf das verarbeitende Gewerbe und die Energieträger Erdgas und Strom, gefolgt vom Verkehr (16 Prozent, Kraftstoffe) und den privaten Haushalten (15 Prozent, Erdgas, Heizöl, Strom). „60 Prozent der Emissionen können wir nicht beeinflussen. Wir müssen mit der Industrie reden“, schlussfolgerte denn auch Heiner Lohmann (Grüne).

Dies nahm die Fraktion auch zum Anlass, zwei Anträge zu stellen: Zum einen solle die Stadt Gespräche mit dem Hauptemittenten Evonik führen und dabei auch das Regierungspräsidium mit ins Boot holen, da dieses bereits mit dem Spezialchemieunternehmen in Kontakt stehe.

Zum anderen müsse die Stadt ihre Klimaschutzziele anpassen: Bis 2030 solle eine CO2-Reduktion um 65 Prozent stattfinden, Klimaneutralität müsse bereits 2040 erreicht werden. Da die Anträge den anderen Fraktionen aus Sicht der Grünen jedoch zu spät zugegangen waren, wurden sie im Ausschuss nicht behandelt.

Bei Gebäuden und Wärmeversorgung ist noch viel drin“

„Wir haben auf kommunalpolitischer Ebene gar keine Möglichkeit, die Industrie zu beeinflussen. Wir sollten uns auf uns konzentrieren“, befand hingegen CDU-Rat Dieter Meier. Dies empfahl auch Jan Münster. Denn die Stadt hat Hebel, um die Bilanz zu verbessern. „Gerade bei den Gebäuden und der Wärmeversorgung ist noch viel drin.“ Wenn die Stadt jetzt etwas plane, „darf da nichts mehr rein, was fossil ist“. Ein richtiger Schritt sei der Ausbau des Wärmenetzes und die Einspeisung von industrieller Abwärme. Aber auch das Programm zur Förderung von Photovoltaikanlagen, welches die Stadt heuer zum zweiten Mal aufgelegt hat, sei wichtig.

Einfluss hat die Stadt etwa bei den kommunalen Gebäuden; die sukzessive Sanierung hat sich ausgezahlt, wie auch der Energiebericht von Michael Schwarz aufzeigt (wir berichten noch). So konnte der Stromverbrauch von 2009 bis 2019 um 36,6 Prozent gesenkt werden. Das Ziel der Stadt, den Stromverbrauch bis 2020 gegenüber des Jahres 2009 um 20 Prozent zu senken, wurde also erreicht. Und auch das Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien bis ins Jahr 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen, rückt in greifbare Nähe, aktuell liegt er bei 24.

OB: CO2-Bepreisung bringt Bewegung

„Wir dürfen uns nicht in die eigene Tasche lügen“, meinte Karin Paulsen-Zenke mit Verweis auf das Argument des Wirtschaftswachstums. Denn auch beim Verkehr habe die Stadt noch nicht viel erreicht, was bedauerlich sei. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erklärte, dass die Industrie an dem Thema bestimmt „dran sei“, allein schon wegen der CO2-Bepreisung. Er zog die Schlussfolgerung, dass für die Stadt bei den Gebäuden noch viel zu holen sei. „Wir müssen uns da auch nochmal die Wohnbau anschauen.“ Die städtische Gesellschaft unterhält rund 2000 Wohnungen.