Der zahlenmäßigen Übermacht hatte die miserabel ausgerüstete Herwegh-Freischar gegen die besser bewaffneten Württemberger wenig entgegenzusetzen. Während die Legionsspitze mit Georg Herwegh beim Hollwanger Wald auf nachrückende Freischärler wartete, waren diese bei Dossenbach bereits in ein Gefecht verwickelt.

Unter Kommandant Reinhard von Schimmelpfennig rückte eine Schar von Legionären gegen die am Dorfrand lauernden Württemberger vor. Deren Hauptmann, Friedrich Lipp, formierte etwa 200 Soldaten zu einer Schützenfront, die das Feuer gegen die Legionäre eröffnete.

Legionäre laufen mit Sensen bewaffnet umher

Ohne das geordnete Kommando von Georg Herwegh herrschte unter den Legionären ein heilloses Durcheinander. Viele liefen nur mit Sensen bewaffnet ungeordnet umher. Unter dem Feuer der Württemberger wichen einige in einen Wald zurück. Andere verschafften sich Deckung hinter Steinhaufen auf den Feldern. Die Legion erlitt unter dem Musketenfeuer der Württemberger die ersten Verluste und zog sich zurück, um wenig später erneut anzugreifen.

Während eine Schar die rechte Flanke der Kompanie angriff, wollte Schimmelpfennig mit einer weiteren den Württembergern in die linke Flanke fallen. Bei diesem Angriff kam es zum Duell zwischen Schimmelpfennig und Hauptmann Lipp. Beide verwundeten sich gegenseitig. Als weitere Legionäre und Württemberger nachrückten, wurde Schimmelpfennig von Soldaten mit Bajonettstichen getötet.

30 Gefallene und 60 Verwundete

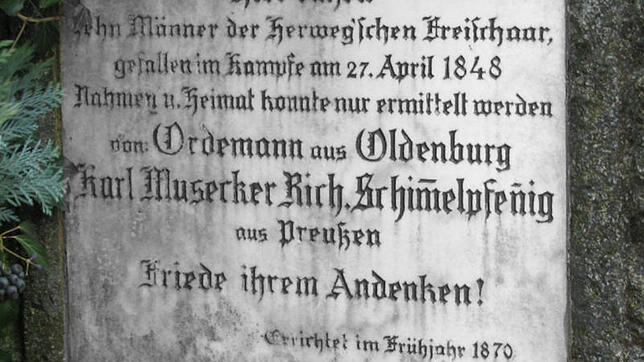

Daraufhin brachen die Legionäre den Angriff ab und flohen. Die Verluste der Legion bezifferte Lipp auf 30 Gefallene und 60 Verwundete. Auf dem Dossenbacher Friedhof wurden zehn der Freischärler beigesetzt. Ein 1870 errichteter Gedenkstein erinnert noch heute an die dort Bestatteten. Die Herwegh-Straße ist eine Hommage an das für die Demokratie kämpfende Ehepaar. Beim Gefechtsfeld, wo heute der Bürgersaal steht, wurde 1998, zum 150. Jahrestag des Gefechts, ein weiterer Gedenkstein für die damaligen Vorkämpfer der Demokratie erstellt.

Nach der Niederlage gelang es Herwegh und seiner Frau, nach Karsau zu fliehen. Dort versteckten sie sich in einem Ackerfeld. Ein Bauer gewährte ihnen dann Unterschlupf auf seinem Hof. Während nach ihnen gesucht wurde, schnitt sich Herwegh den Bart ab und arbeitete mit seiner Frau in Bauernkleidung auf einem Feld. Noch am Abend des 27. April machten sie sich auf den Weg in Richtung Schweiz – begleitet vom Karsauer Bauer und seinem Fuhrwerk. An der Grenze gelang es den Herweghs in bäuerlicher Verkleidung, über die Brücke nach Rheinfelden zu gelangen. Die nächste Reise führte sie wieder zurück nach Frankreich.

Gustav Struve flieht in die Schweiz

Der nach dem verlorenen Gefecht bei Kandern in die Schweiz geflüchtete Gustav Struve setzte dort seine revolutionären Pläne fort. Am 21. September 1848 zog er mit 50 Anhängern von Basel kommend in Lörrach ein. Dort verkündet er vom Rathaus aus die „Deutsche Republik“ und organisierte einen Freischärlerzug, mit dem er nach Karlsruhe marschieren wollte.

Drei Tage später erlitt sein rund 1000 Mann starkes Aufgebot bei Staufen durch die Regierungstruppen eine Niederlage. Struve wollte mit seiner Frau und deren Bruder wieder in die Schweiz fliehen. In Wehr wurde das Trio verhaftet und Struve ins Gefängnis nach Rastatt gebracht. Die Badische Revolution endete am 23. Juli 1849 mit der militärischen Niederschlagung der letzten Erhebung und der Einnahme der Festung Rastatt.