Vor der Nazi-Zeit

In den 1920er-Jahren existierte um den Marienbrunnen herum ein jüdisches Geschäftszentrum. Neben dem Pferdehändler Schleßinger, am Eingang zur Zubergasse, betrieben die Brüder Berthold und Isak Bernheim ihr Aussteuer- und Möbelgeschäft. Daneben lag der „Leder-Guggenheim“, welcher die Schuhmacher im gesamten Hochrheingebiet mit Material versorgte. Abgerundet wurde das Geschäftszentrum vom gegenüberliegenden Aussteuer- und Kleidergeschäft Hermann Bernheim. Ebenfalls in der Hauptstraße, nahe dem Rathaus, befand sich das Schuhgeschäft Julius Guggenheim. Gegenüber handelte Heinrich Guggenheim mit Farben und Malerzubehör.

Auch in Waldshut, wo es längst wieder jüdische Einwohner gab, existierten um 1930 in der Kaiserstraße mehrere Jüdische Geschäfte: Das Herrenbekleidungsgeschäft Siegfried Aufrichtig, das Schuhgeschäft Jenny und Klara Aufrichtig, der Kurzwarenhändler Siegbert sowie das Textilgeschäft Wolf-Schwarzkopf.

Erster Boykott ab 1933

Bereits im April 1933 begannen die ersten Boykottmaßnahmen und Schikanen gegen jüdische Geschäfte, was die Familien Hermann Bernheim und Moritz Maier (Viehhändler) aus Tiengen zur sofortigen Emigration veranlasste.

SA-Männer versuchten Kaufwillige am Betreten der Geschäfte zu hindern. Unter Führung des 1935 eingesetzten Tiengener Bürgermeisters Wilhelm Gutmann erließ die Stadt eine Ortssatzung, die das Ziel hatte, Juden immer weiter auszugrenzen. Ein Straßenschild wies sie darauf hin, dass sie in Tiengen nicht erwünscht seien. Die Judengasse wurde in Turmgasse umbenannt.

Reichspogromnacht am 9. November 1938

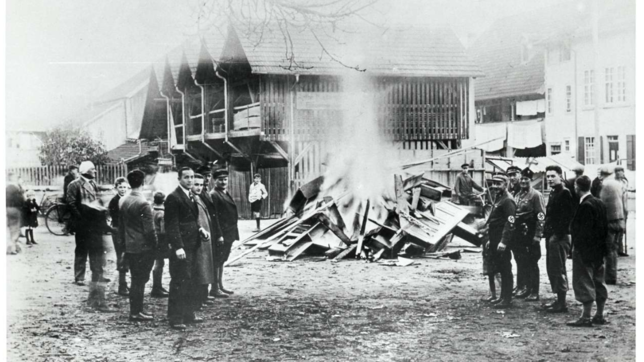

Die Terroraktionen in Tiengen bei der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurden überwiegend von der SA aus Tiengen und Umgebung durchgeführt. Die noch hier lebenden Juden, 5 Männer und 14 Frauen, wurden aus ihren Wohnungen geholt und auf Lastwagen in das Gefängnis nach Waldshut gebracht. In einigen Wohnungen wurde wüst gehaust: Federbetten wurden aufgeschlitzt, Möbelstücke auf die Straße geworfen, Schaufenster und Gläser gingen zu Bruch.

Die Frauen wurden am nächsten Tag nach Tiengen zurückgefahren, die Männer in das KZ Dachau gebracht. In Waldshut warfen Nazis den über 70 Jahre alten Sigmund Siegbert in seiner Wohnung die Treppe hinab. Sein Sohn Arthur kam ebenfalls nach Dachau. Julius Guggenheim und der alte Religionslehrer Heimann Rabbinowicz kamen dort um.

Zerstörung der Synagoge in Tiengen

Am späten Nachmittag des 9. November eilte in Tiengen eine Gruppe Männer zur Synagoge. Darin zerschlugen sie mit Äxten die Bänke, den achtarmigen Leuchter und den Toraschrein. Mit Rücksicht auf die Nachbarhäuser sahen sie davon ab, die Synagoge in Brand zu stecken.

Im Anschluss an die Zerstörung der Synagoge, es war schon dunkel, zog der Mob zum jüdischen Friedhof. Dort schlugen sie die Grabsteine um und zertrümmerten sie zum Teil. Auf Anordnung der Stadtverwaltung wurden die Grabsteinbrocken später weggefahren und größtenteils zum Bau einer Stützmauer verwendet. Der Friedhof wurde eingeebnet. Drei Grabsteine überstanden die Zerstörung, sie befinden sich heute an der östlichen Mauer.

Fast alle Juden fliehen

Bis Kriegsbeginn waren nahezu alle Juden aus Waldshut und Tiengen ins Ausland geflohen. Ihre Geschäfte und Immobilien mussten sie zwangsweise zu Spottpreisen verkaufen, wobei der karge Erlös meist als „Reichsfluchtsteuer“ vom Staat einbehalten wurde.

1940 leben in Tiengen noch fünf, in Waldshut noch zwei jüdische Frauen: Am Morgen des 22. Oktober 1940 werden sie von Männern der Gestapo aufgefordert, zu packen und sich für eine mehrtägige Reise fertig zu machen. In Sonderzügen werden sie in das Internierungslager Gurs (Südfrankreich) deportiert. Nur drei der Frauen überlebten.

„Gschafft hönds nüt, nur g‘handlet.“ Mit diesen verächtlichen Worten charakterisierte ein Tiengener nach dem Krieg die Berufstätigkeit seiner ehemaligen jüdischen Mitbürger. Dass viele Juden Handel betrieben, liegt bereits im Mittelalter begründet. Um ein Handwerk auszuüben, musste man Mitglied einer Zunft sein, was ausschließlich Christen vorbehalten war. Somit blieben den Juden zum Broterwerb fast nur Geldverleih und Handel übrig.

Die Vorgeschichte

Bereits Mitte des 14. Jahrhunderts sind jüdische Einwohner in Waldshut belegt, in Tiengen etwa 100 Jahre später. Während sie jedoch im 16. Jahrhundert aus Waldshut ausgewiesen wurden, entwickelte sich die Klettgauhauptstadt zu einem Zentrum des Judentums in der Region. Die Familie Guggenheim (später vielverzweigt und eine der größten bürgerlichen Familien in Tiengen) ist in Tiengen schon im 18. Jahrhundert bezeugt. Bereits 1499 ist ein jüdischer Schütze bei der Verteidigung der Stadt erwähnt.

Eine wichtige Rolle spielte der Geldverleih, aber auch der Verkauf von Tuch, Fleisch oder Leder. 1559/60 befand sich in Tiengen zudem eine der ältesten hebräischen Druckereien im deutschsprachigen Raum.

Zwei Söhne eines Frankfurter Rabbiners durften hier religiöse Druckschriften in hebräischer Sprache herstellen. Mitte des 16. Jahrhunderts waren fünf jüdische Familien in Tiengen ansässig, im 18. Jahrhundert bereits neun. Die meisten lebten vom Kleinhandel, in eigenen Ladengeschäften oder als Hausierer. Ab 1783 ist eine koschere Metzgerei erwähnt, bei der auch Christen kauften.

Aufgrund des steten Anwachsens der Gemeinde wurde 1793 der Bau einer richtigen Synagoge anstelle des früheren Betsaales in der Judengasse nötig. Aus dem 19. Jahrhundert stammt das Rituelle Frauenbad.

Gleichberechtigung ab den 1860er Jahren

Mitte des 19. Jahrhunderts lebten in Tiengen über 200 Juden (rund 15 % der Bevölkerung). Ab der völligen Gleichberechtigung Anfang der 1860er Jahre war die Zahl in Tiengen rückläufig, da nun keine Gemeinde mehr den Zuzug von Juden ablehnen durfte.

Die Toleranzgesetzgebung seit der Aufklärungszeit brachte Juden einerseits mehr bürgerliche Rechte, andererseits wurden sie durch den Druck nach „nationaler Einheit“ verschärft zur Assimilation gezwungen, weshalb vor allem für strenggläubige Juden diese Zeit zwei Seiten hatte.

Die jüdische Schule musste 1876 wegen dem Verbot der Konfessionsschulen in Baden geschlossen werden. Sowohl am deutsch-französischen Krieg wie am Ersten Weltkrieg waren jüdische Einwohner beteiligt, vier Gefallene sind auf dem Vitibuckdenkmal erwähnt.

Kulturwoche

Zum dritten Mal findet vom 8. bis zum 18. November 2018 die Kulturwoche des Freundeskreises Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen in Kooperation mit dem städtischen Kulturamt statt. Insgesamt fünf Veranstalter laden zu einer Vielzahl von Programmpunkten ein, die beides vereinen: Das Erinnern an die früheren jüdischen Einwohner der Stadt und deren Schicksale als Opfer des Nationalsozialismus, aber auch den Einblick in den Reichtum, die Weisheit und die Lebensfreude der jüdischen Kultur. Das Programmheft der Kulturwoche ist in der Tourist-Information Waldshut und im Bürgerservice in Tiengen erhältlich, außerdem bei allen teilnehmenden Veranstaltern. Das Programm steht unter "Kultur" auch auf der städtischen Internet-Seite bereit (www.waldshut-tiengen.de).