Seuchen waren in Mittelalter und Früher Neuzeit ein häufig auftretendes Problem, insbesondere in den eng besiedelten Städten entlang der Handelsrouten. Es gab eine Vielzahl ansteckender Krankheiten, von denen vermutet wurde, sie würden durch faulige Ausdünstungen übertragen. An eine medizinische Lösung war, lange vor der Entdeckung von Bakterien und Viren, nicht zu denken. Die Obrigkeit konnte Quarantänemaßnahmen anordnen, den Reiseverkehr kontrollieren, insbesondere aber die Infizierten in außerhalb der Stadtmauern gelegene „Siechenhäuser“ absondern, wo sie meist von Ordensgeistlichen versorgt wurden.

Bereits im achten Jahrhundert wurde die Isolation von Leprakranken verfügt. Zur Zeit der Kreuzzüge vervielfachte sich die Zahl solcher Häuser, die vornehmlich religiöse Einrichtungen waren, in denen mit den Kranken gebetet wurde. Einzelne Orden machten sich die Pflege der Leprosen zur Aufgabe; das Waldshuter Siechenhaus (ein Gebäude von stattlicher Größe, 1321 erstmals erwähnt) dürfte von den Johannitern gegründet worden sein. Noch im späten 16. Jahrhundert gab es Leprakranke darin, von einer „Siechenmagd“ betreut. Es lag auf dem Gelände des späteren „Waldschlosses“, hatte eine Kapelle und wurde auch „Gutleuthaus“ genannt: durch ihre Leiden waren die „armen Sondersiechen“ in den Augen der Menschen schon so gut wie geheiligt.

Verstärkte Gereiztheit

In der Frühen Neuzeit ist eine verstärkte Gereiztheit im Umgang mit ansteckenden Krankheiten festzustellen. Gegen die Syphilis wurden zum Beispiel die öffentlichen Badhäuser, im Mittelalter noch eine feste Institution, aufgehoben. Während die Lepra weitgehend verschwunden war, kehrte unter den Bedingungen der „Kleinen Eiszeit“ die gefürchtete, durch Rattenflöhe verbreitete Pest noch bis Anfang des 18. Jahrhunderts immer wieder. Besonders schlimm wütete sie in Waldshut zwischen August und November 1611. 568 Menschen starben in der Stadt, die damals kaum 1000 Einwohner hatte. Die hochansteckende Krankheit führte in rund 80 Prozent der Fälle zum Tod, meist nach wenigen, qualvollen Tagen. Auch auf dem Land gab es Pestausbrüche, in der Pfarrei Waldkirch erlagen ihr während der Kriegsjahre 1628 bis 1635 Hunderte Menschen. Umherziehende Söldnertruppen trugen zur Verbreitung bei. Schon 1611 war der dortige Landpfarrer bei der aufopferungsvollen seelsorgerischen Betreuung der Pestkranken gestorben, wie viele Geistliche seinerzeit (man denke an die berühmten Jesuiten Aloisius von Gonzaga und Friedrich Spee).

Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen

In den Städten gab es in Seuchenzeiten Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, Massenversammlungen wurden untersagt, niemandem aber die Sakramente verwehrt: Priester sollten und wollten die Kranken nicht verlassen. Gottesdienste und Glaubensunterweisungen wurden im Freien abgehalten, Nottaufen gespendet, Beichten an Toren oder Fenstern gehört. Auch Bittprozessionen und öffentliche Gebete im Freien fanden statt. Der erwähnte Spee kämpfte auch gegen den verbreiteten Aberglauben an Hexerei: Menschen mit wenig Gottvertrauen suchten nach irdischen Schuldigen für die Ausbreitung der Seuchen – waren es 1349 noch die Juden, machte man im Dreißigjährigen Krieg gerne Zauberer und Hexen verantwortlich.

Suche nach Schutz durch Heilige

Tiefgläubige Menschen sahen in ihr demütig eine göttliche Züchtigung und nahmen Zuflucht zum Gebet und zu den großen Schutzpatronen gegen die Pest, von denen es in der Barockzeit mehr als 60 gab. Zwei von ihnen stechen hervor: der heilige Sebastian, schon im Frühmittelalter in Rom als Pestpatron verehrt, wurde Mitte des 17. Jahrhunderts zum offiziellen Schutzherrn von Tiengen ausgerufen. Es gab eine jährliche Prozession rund um die Stadt am Sebastianstag (20. Januar) „zur Abwendung von Pestilentz und anderer Seuchen“, bei der eine Statue des Heiligen mitgeführt wurde. Am Folgetag führte eine weitere Prozession nach Aichen zur dortigen Sebastianskirche. Der zweite berühmte Pestheilige war Rochus von Montpellier. 1706 wurden in Waldshut an den Stadtbrunnen Statuen der beiden aufgestellt, als Dank und zum Schutz vor künftigen Heimsuchungen. Kurz nachdem die Wallfahrten und frommen Andachten abgeschafft worden waren, fand die größte Seuchenkatastrophe in hiesiger Gegend statt.

Massenimpfungen

Ende 1813 brach unter durchziehenden österreichischen Soldaten, die gegen Napoleon kämpften, Typhus aus. Die aufgehobene Gurtweiler Propstei diente als Lazarett. Bis zu 3000 Soldaten wurden in Massengräbern an der Schlossmauer bestattet. Auch in Waldshut starben 165 Soldaten sowie 120 Einwohner. Im 19. Jahrhundert konnte man sich zunehmend mit medizinischen Mitteln gegen ansteckende Krankheiten wappnen. Ab den 1880er Jahren wurden Massenimpfungen mit im Labor erstellten Stoffen möglich. Politische Maßnahmen hingegen hielten sich in Grenzen. Kam es in nahegelegenen Städten zum Ausbruch von Blattern oder Pocken, ließ das Bezirksamt erheben, wer beruflich oder privat dort verkehrt, gab den Rat, dieses einzustellen und gegebenenfalls die Impfung aufzufrischen. Auch den 24 Arbeitern, die von Koblenz zur Zeit eines dortigen Pockenausbruchs nach Waldshut pendelten, wurde 1911 nur zum „Aufpassen“ geraten, bloß bei akuter Ansteckungsgefahr Absonderung verfügt (Erkrankte sollten im Schützenhaus isoliert werden). Deutsche Zeitungen riefen dazu auf, jeden Verkehr in die Schweiz einzustellen und Vereinsbälle abzusagen.

Absonderungsräume

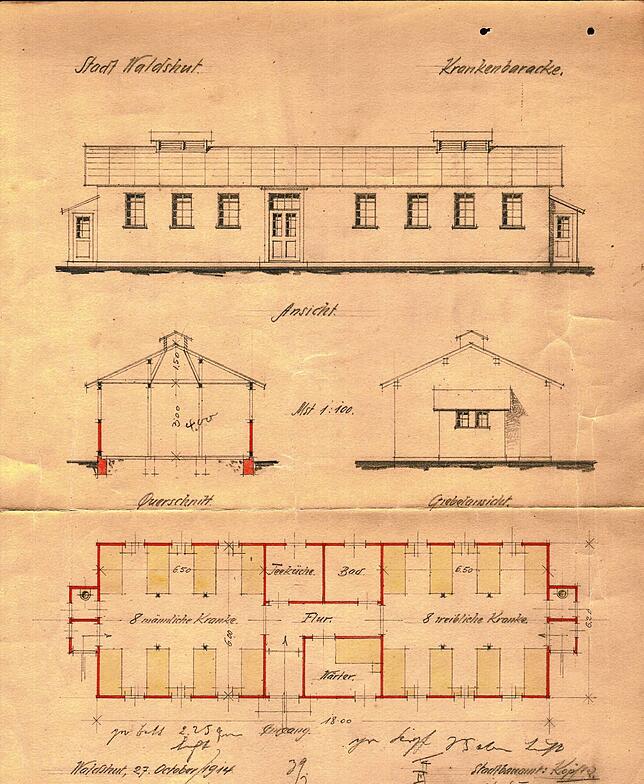

Im Ersten Weltkrieg gab es von deutscher Seite dann Schutzmaßnahmen gegen die durch Läuse übertragene „Soldatenkrankheit“ Fleckfieber sowie Cholera. Bereits im August 1914 ordnete das Bezirksamt vorsorglich die Bereitstellung von Absonderungsräumen in den Gemeinden an. Das Waldshuter Stadtbauamt machte Pläne für einen Barackenbau in der (damals noch unbebauten) Schmittenau für 16 Personen, schlug mit Blick auf die Kosten (19.000 Mark) jedoch vor, stattdessen im Bedarfsfall einfach Spitalräume und Schützenhaus zu benutzen.

Lindenblütentee und Glühwein

Die „Spanische Grippe“ kam für die deutsche Politik dann höchst ungelegen und wurde zunächst nahezu totgeschwiegen. Noch Anfang Juli 1918 schrieb der Alb-Bote zur „da und dort in Erscheinung“ getretenen „Influenzaepidemie“, es sei zwar „Vorsicht am Platze“, jedoch solle man „keine übertriebene Aengstlichkeit“ an den Tag legen, „da starke Einbildung zu Gespensterseherei verleitet“. Als Gegenmittel wurden Lindenblütentee und Glühwein empfohlen. Rund drei Monate hörte man nichts von der wuchernden Krankheit, nur der Bericht über den Tod des bekannten Gurtweilers Pater Jordan erwähnte beiläufig, dass es „infolge der herrschenden Grippe“ schwer gewesen war, für ihn ein Krankenhaus zu finden. Mitte Oktober 1918 (die Grippe habe schon zu „Störungen in einzelnen Betrieben“ geführt) änderte sich die Berichterstattung schlagartig.

Übersterblichkeit

Der Alb-Bote schrieb nun regelmäßig über diese „schreckliche Krankheit“, die „so erschreckend viele Opfer fordert“. Insbesondere viele jüngere Menschen erlagen ihr, in der zweiten Jahreshälfte 1918 ist eine deutliche Übersterblichkeit in Waldshut und Tiengen anhand der Sterbebücher feststellbar. Reichsweit wurden nun Schulschließungen beschlossen (seinerzeit nichts Unübliches, in der Kaiserzeit immer wieder zum Beispiel auch bei Keuchhusten verhängt): in Waldshut schloss die Volksschule ab dem 15. Oktober auf unbestimmte Zeit, in Tiengen eine Woche später.

Kaum behördliche Maßnahmen

Im Gegensatz zur Schweiz gab es ansonsten jedoch kaum behördliche Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Quarantäne wurde nur für Kriegsrückkehrer in Hinblick auf Fleckfieber und Cholera angeordnet, ärztliche Untersuchungen für Flüchtlinge und Rückwanderer. Der zuständige Soldatenrat erließ dann, nach Ende der Monarchie, im Dezember 1918 Veranstaltungsverbote. Über den idealen Weg, eine Seuche zu besiegen, herrschte schon damals Uneinigkeit.