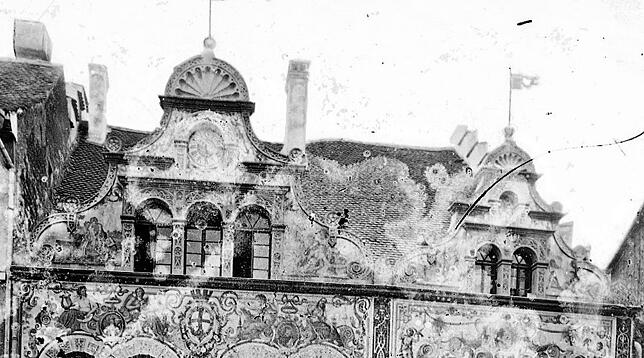

Schwungvoll wirft der Fischer sein Netz aus. Er will Felchen fangen. Heute ist ein guter Tag für den Mann. Viele Fische haben sich in seinem Netz verfangen. Eine typische Szene. Doch Schauplatz dieser Szene ist nicht der Bodensee, sondern der Giebel des Konstanzer Rathauses – zumindest war er es einmal.

Ein Stück Geschichte ist abgebröckelt

Die Fassade des Rathauses kennt jeder Konstanzer. Die kunstvoll bemalte Wand aus dem Jahr 1864 zeigt auf drei Etagen die Geschichte Konstanz und einige ihrer bekanntesten historischen Persönlichkeiten. Was aber viele nicht wissen: Das Bilderbuchhaus hatte vor rund 100 Jahren noch ein Kapitel mehr. „Tatsächlich war auch einmal der Giebel des Rathauses mit einer weiteren Szene bemalt. Allerdings ist diese abgeplatzt und nicht wieder hergestellt worden“, sagt der Historiker und Stadtführer Daniel Groß.

Der 52-Jährige mit der markanten blauen Brille, dem blonden Zopf und dem charmanten Dreitagebart zeigt hoch: „Wirklich schade, dass dieses Bild des Malers Ferdinand Wagner (1819-1881) nicht mehr erhalten ist.“ Ein Stückchen bunte Geschichte sei damit einfach abgebröckelt. „Zum Glück habe ich noch ein altes Bild davon. Sonst wüsste ich das auch nicht“, sagt Groß. Allerdings ist auch auf alten Bildern das Fries nicht mehr allzu gut zu erkennen. Nur schemenhaft kann man die Fischer erahnen.

Die Wandmalerei dient zum Angeben

Aber was kann man überhaupt noch auf dem Rathaus sehen? „Die untersten vier Bilder zeigen große Momente der Stadtgeschichte“, erklärt Groß. Sie seien fast protzig. „Die Bilder geben wieder, welche geschichtlich bedeutenden Ereignisse in Konstanz stattfanden“, sagt der Stadtführer. Da sei zum Beispiel der Friedensschluss von Barbarossa mit den Lombarden im Jahr 1183. Damals besiegelte Friedrich Barbarossa in Konstanz den Frieden mit den oberitalienischen Städten.

Das zweite Bild zeige den Einzug von Friedrich II, Barbarossas Enkel, in die Stadt 1212. Groß schmunzelt. „Schauen Sie sich Friedrich mal genau an. Er ist bärtig und etwa 40 Jahre alt. Eine glatte Lüge. 1212 war Friedrich gerade mal 17 oder 18 Jahre alt und eher ein Jüngling“, sagt er.

Konstanz, die Wiege Preußens?

Dass die Wiege Preußens in Konstanz liege, das zeige das dritte Bild. Es hat den Titel: Die Belehnung des Burggrafen von Nürnberg 1417. „Hier belehnt König Sigismund den damaligen Burggraf von Nürnberg mit der Mark Brandenburg„, sagt der 52-Jährige. Damit wurde die Herrschaft des Adelsgeschlechts Hohenzollern, zu denen der Burggraf gehörte, in Brandenburg amtlich. Aus der damit begründeten Herrschaft entstand über die folgenden Jahrhunderte die Großmacht Preußen, die ihren Anfang im kleinen Konstanz fand. „Zumindest behauptet das Bild das“, erläutert Groß.

Angeben – dass wolle man mit den Wandmalereien. „Besonders deutlich wird das mit diesem Bild, das den Kampf gegen die Spanier 1548 zeigt“, sagt Groß und deutet auf das letzte Bild in der Viererkette. „Die Konstanzer haben den ersten Angriff der spanischen Soldaten von Kaiser Karl V. erfolgreich abwehren können. Aber nur einen Monat später hat sich die Stadt kampflos ergeben. Das wird hier natürlich nicht gezeigt“, ergänzt er. Diese Schmach – erklärt Groß – passe nicht auf das protzige Fresko am Rathaus.

Flechtbänder und Füllhörner stehen für Reichtum

Aber nicht nur mit großen Ereignissen wolle man protzen, sondern auch mit bedeutenden Konstanzer Persönlichkeiten: Porträts von Ambrosius Blarer (Reformator und Kaufmann), Ulrich Zasius (Rechtsgelehrter), Christoph Schultheiß (Bürgermeister und Chronist), Bischof Maximus, Ignaz Heinrich von Wessenberg (Theologe), Marie Ellenrieder (Malerin) zieren die nächsten beiden Stockwerke. „Blarer, der aus einer Kaufmannsfamilie stammte, steht für Handel und Reichtum“, meint er. Üppige Flechtbänder und Füllhörner würden den Reichtum der Stadt weiter unterstreichen. Diese ziehen sich durch das ganze Bilderfries.

Ganz besonders erstaunlich sei aber, dass die Konstanzer Künstlerin Marie Ellenrieder bereits im 19. Jahrhundert einen Platz auf der Wand des Rathauses gefunden habe. „Dass man Frauen auf solchen Wandmalereien verewigt hat, ist zu dieser Zeit eher unüblich. Das zeugt von Respekt. Immerhin war das auch schon 1864 ein Rathaus„, erklärt Groß.

Hat sich der Maler Ferdinand Wagner auf die Rathauswand geschmuggelt?

Auf dem Wandgemälde könne man wirklich viel entdecken – und immer wieder auch was Neues. Groß wandert mit den Augen über die Bilder. Plötzlich stutzt er. Auf dem Bild „Belehnung des Burggrafen“ schauen zwei Personen den Betrachter direkt an. „Es fällt mir erst jetzt auf. Das ist ungewöhnlich. Sonst blickt niemand heraus“, stellt er fest. „Vielleicht, aber nur vielleicht“, vermutet Groß, „hat sich der Maler selbst als einer der Männer auf das Bild geschmuggelt.“ Und tatsächlich. Vergleicht man ein Selbstbildnis des Malers Wagner mit der Person unten links im Bild, ist zumindest eine Ähnlichkeit zu erkennen. Ist das Zufall? Die Antwort darauf kennt wohl nur Ferdinand Wagner selbst.