Liegt hier nicht ein Hauch von Sandelholz in der Luft? Eigentlich unmöglich. Und doch wirkt es fast ein bisschen so, als hätte man eine Zeitkapsel betreten und sei zurück in die Flower-Power-Ära geschleudert worden. Blumen, soweit das Auge reicht. Muster, die schwindelnd machen. Vor dem Treppenaufgang tummeln sich hinduistisch anmutende Göttergestalten auf Sockeln. Fehlen nur noch Räucherstäbchen und Lavalampe.

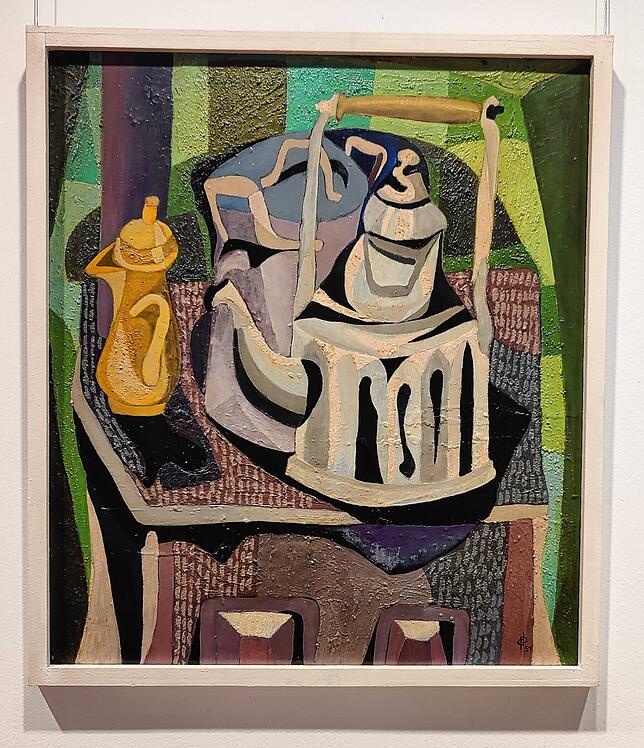

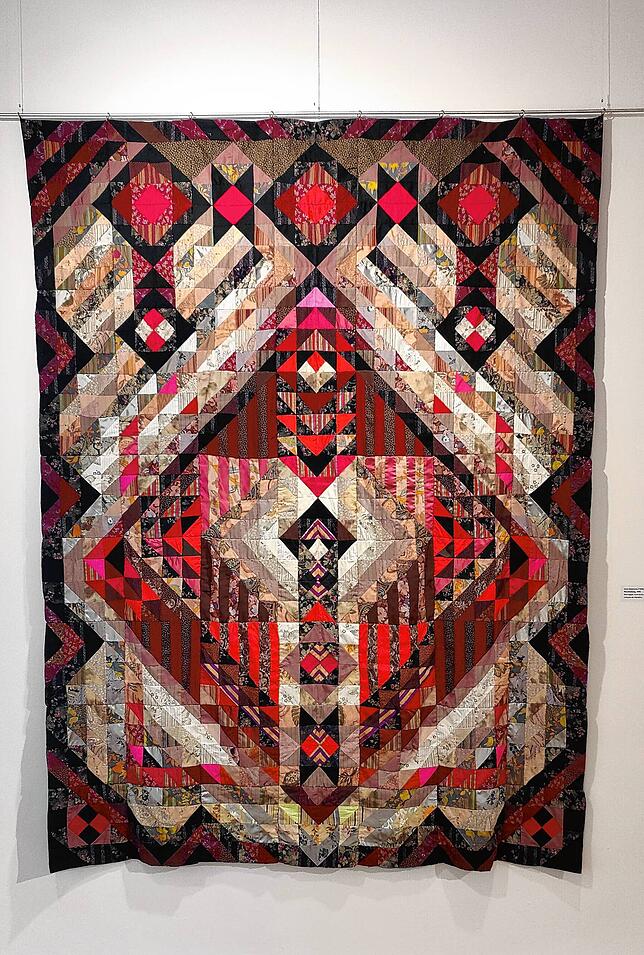

Wie in einem Flokati versinken die Ausstellungsbesucher Schritt für Schritt in der Atmosphäre der 1970er Jahre. Zeigen sich zu Beginn des Rundgangs noch brav wirkende Stillleben von Peter Diederichs in geordnet kubistischer Manier („Kaffeetisch“, 1951), steigern sich die Objekte in immer fantastischer werdende Bildwelten. Kulminationspunkt ist dann am Ende schließlich das Bildwerk „Artemis“. Doch dazu später. Im gleichen Saal sind auch textile Arbeiten, ein Quilt und zwei Stoffentwürfe, von Anna Diederichs zu finden. Sie ist offiziell ab 1969 die zweite Frau an Peter Diederichs Seite. Als Textilgestalterin war sie unter anderem ab 1963 in der Konstanzer Textilfirma Herosé und später in Paris tätig.

Kunst für Schulen, Kirchen, Kliniken

Nach den künstlerischen Anfängen (Peter Diederichs war in den ersten Kriegsjahren als Maler im Konstanzer Stadttheater beschäftigt), muss er sich ein neues Betätigungsfeld suchen. Was liegt also in der Zeit des Wiederaufbaus im Nachkriegsdeutschland näher, als sich der Kunst am Bau zuzuwenden? Von großformatigen Bühnenbildern hin zu Wandmosaiken ist es für Diederichs kein großer Schritt. Die im zweiten Saal gezeigten Mosaiken, die Peter Diederichs unter anderem für Schulen, Kirchen oder Kliniken ausführte, atmen den Geist der Zeit. Ja, fast scheint es, als steige beim Betrachten der Mosaike der typische Geruch von Schulflur und Straßenunterführung in die Nase.

Die Motive oszillieren zwischen figurativ (von Tieren über Schulkinder bis hin zu Fasnächtlern) oder zeigen Szenen aus dem Alltag (Häuser, Autos, Züge). Es sind kleinteilig aufgebaute, stilisierte Darstellungen. Eine Art Pixelkunst, aufgebracht auf Wände, ortsgebunden, funktional. Neben der Mosaikkunst verfolgt Diederichs weiterhin die Malerei, nun aber abstrakt. So entstehen völlig unterschiedliche Werke. Einerseits das reliefhafte Gemälde „Ohne Titel“ (1960), in dem er Farben dick neben- und übereinander schichtet und Ritzungen im Farbauftrag vornimmt. Andererseits, 1966, zum Ende seiner Zeit als Maler, steht etwa das Gemälde „Drei Pyramiden“. Es spielt in bester Op-Art-Manier mit Farben, Flächen und Formen spielt, gaukelt Tiefe und Volumen vor, wo es nur Zweidimensionalität gibt. Diese Stilrichtung nahm in den 1960er-Jahren mit ihrem Begründer, Victor Vasarely, ihren Aufschwung.

Vom Schmuckdesign zur Bildhauerei

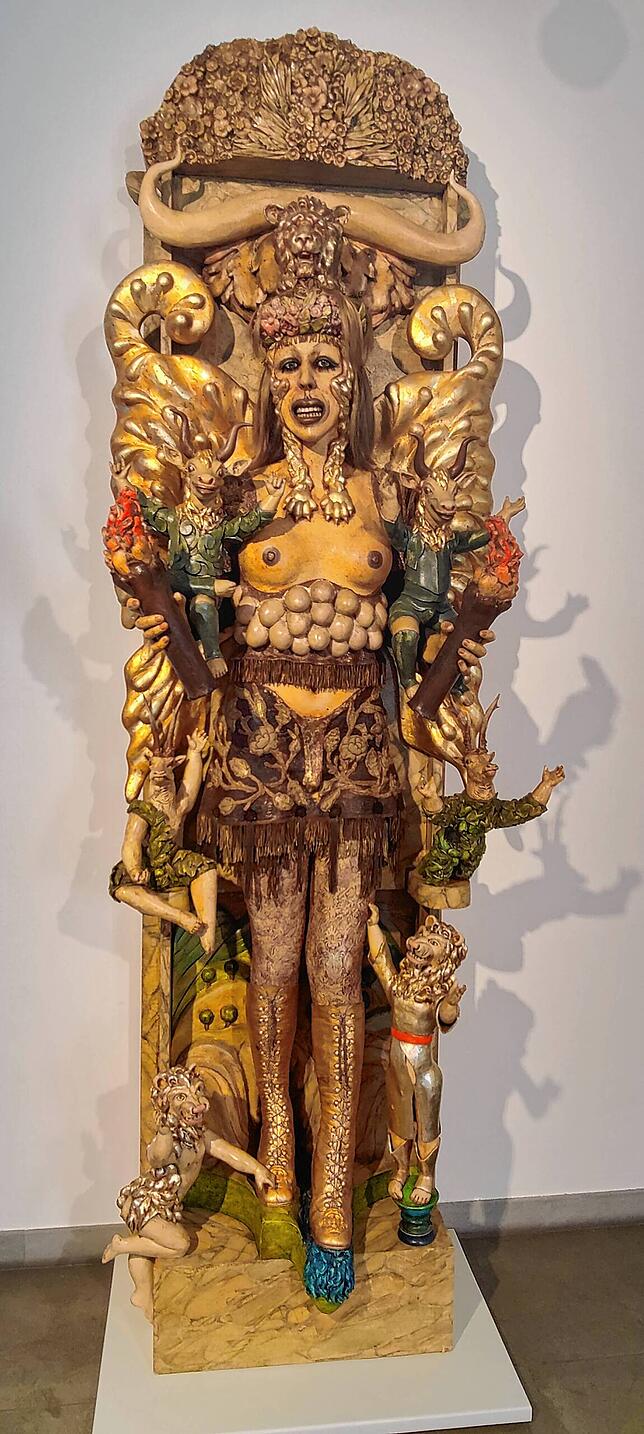

Was nun folgt, ist ein abrupter Bruch. Peter Diederichs wendet sich von der Malerei ab und dem Schmuckdesign zu. Auch das nur eine Durchgangsstation zu seiner wahren Berufung. Durch das Arbeiten mit verschiedenen Materialien gelangt er schließlich zu seiner Paradekunstform, der Bildhauerei. Weltlich-alltägliche Flohmarkt- und Trödelfunde faszinieren ihn. Von einzelnen dieser Fundstücke (Tierformen, Masken, Puppenteilen) fertigt er in seiner Werkstatt in der Konstanzer Tulengasse Abgüsse an. Er beginnt, sie zu kombinieren und daraus plastische Kunstwerke zu erschaffen. Seiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Wesen, die so entstehen, scheinen nicht von dieser Welt. Sie erinnern entfernt an hinduistische Gottheiten, Gestalten, die halb Mensch, halb Tier sind, und die er nach Lust und Laune aus Materialien wie Holz, Polyester oder Brokat zusammenmontiert.

Das Gewöhnliche im Göttlichen

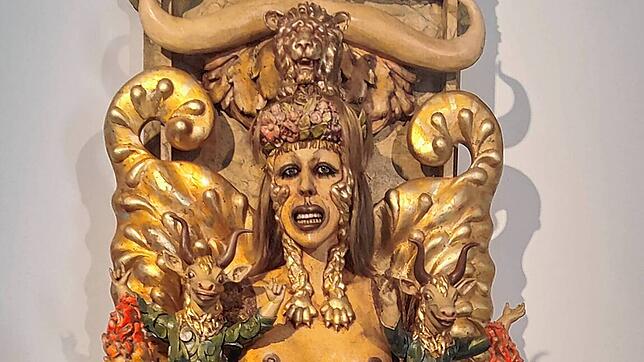

Meist veredelt er seine Reliefs und Plastiken mit noch mit Blattgold oder -silber. Seine barocken Bricolagen (Basteleien) zeigen das Gewöhnliche im Göttlichen. Billige Opulenz in edel wirkendem Gewand. Getrost können sie den „Individuellen Mythologien“ zugerechnet werden, die Bezeichnung einer Kunstströmung, die der Schweizer Kurator Harald Szeemann anlässlich der Kasseler documenta 5 1972 prägte. Diederichs selbst ist der Auffassung: „In der Kunst muss etwas gezeigt werden wie in einer Schaubude“. Obwohl Diederichs nicht religiös arbeitet, wirken seine Skulpturen häufig wie moderne Fetische oder postmoderne Götzenbilder. Seine Chimären sind vor allem eins: theatralisch und visuell provokant. Und nicht zuletzt auch ironisch.

Die Ergebnisse: Maximal irritierend. Zwar tragen seine Werke mythische Titel, doch es geht ihm nicht um den Mythos, sondern um Aufmerksamkeit. Seine Werke leben vom Effekt, vom Spiel der Gegensätze: Bekanntes trifft Fremdes, Sakrales berührt das Schauderhafte, Erotik das Geschmacklose. Diese Elemente potenzieren sich gegenseitig. Antike Mythen verschränken sich mit moderner Groteske. Das bekannteste seiner Geschöpfe ist sicherlich die von Kopf bis Fuß in Gold gebadete „Artemis“ aus dem Jahr 1975.

Meditative Schreine

Ganz anders hingegen Anna Diederichs Schaukästen, die gegen Ende des Rundgangs zu bestaunen und zwischen 2020 und 2022 entstanden sind. In ihnen ist keine Spur von bewusster Provokation, sie haben nichts Marktschreierisches, sondern sind stille, fast schon poetisch wirkende Miniaturwelten, Versammlungen verschiedenartigster Objekte. Sie entfalten ihren ganz eigenen Reiz und wirken wie meditative Schreine. So unterschiedlich sie auch wirken, so lässt sich doch ein verbindendes Element erkennen: blaue Puppenaugen, die aus den Kästen blicken. Sollen sie, wie Nazar-Amulette (auch als Auge Fatimas bekannt) eine schützende Wirkung entfalten?

Die Ausstellung „Im Fremden zu Hause“ zeigt ein Künstlerpaar, das sich zwischen Alltagskultur und Mythos, Groteske und Poesie bewegt und dabei konsequent seinen eigenen Weg geht. So unterschiedlich das Werk der beiden auch wirkt, finden sich verbindende Motive: Sammeln, Arrangieren, das Spielerische. Wo er laut und opulent auftritt, bleibt ihr Werk leise und konzentriert. Ein Streifzug durch Jahrzehnte künstlerischen Schaffens, der ebenso unterhält wie nachhallt.

„Im Fremden zu Hause. Peter Diederichs & Anna Diederichs“, bis 5. Oktober, Städtische Wessenberg-Galerie, Konstanz, Di-Fr 10-18 Uhr; Sa/So/Fe 10-17 Uhr.