Wie wichtig war und ist Willi Hermann für die Konstanzer Fasnacht?

Willi Hermann war als Komponist in den 1950er- und 60er-Jahren vor allem für die Narrengesellschaft Niederburg eine herausragende Persönlichkeit, denn er hat einige Lieder getextet und komponiert, die für die Niederburg geradezu den Charakter von Erkennungsmelodien bekommen haben. Welche Rolle er als Vizepräsident der Gesellschaft gespielt hat, kann ich nicht beurteilen, ich nehme aber an, dass er eine der musikalischen Stimmungskanonen der Narrenkonzerte im St. Johann war.

Überrascht es Sie, dass zum ersten Mal bei einem prominenten Fasnachter eine braune Vergangenheit bekannt wurde?

Überrascht hat mich, dass ein Konstanzer Vereinsnarr zuvor ein so außergewöhnlich exponierter NS-Funktionär gewesen war. Denn als ich in den 1980er Jahren für den SÜDKURIER Interviews mit einstigen Bühnengrößen und Vereinsnarren führte, bin ich sozusagen fast nur auf „Widerstandskämpfer“ gestoßen, die alle glaubten, „gegen die Nazis“ gewesen zu sein. Es gab bei den Elefanten und bei der Niederburg tatsächlich distanzierte Köpfe, der junge Karl Steuer beispielsweise war eindeutig kein Nationalsozialist. Doch erhaltene Bühnentexte geben das Bild vom Widerstand nicht her: Ein bisschen kommunalpolitischer Spott war da, aber auch viel Ehrerbietung gegenüber der NS-Prominenz. Dass der hauptberufliche Judenhetzer Willi Hermann nach 1945 so nahtlos die Propaganda- mit der Narrenbühne vertauschen konnte, liegt am großen Einverständnis aller Beteiligten. Aber er ist ja nicht die erste Biografie, die sich nach 1945 wieder bürgerlich, angepasst und demokratisch gab. Wir kennen andere lokale Beispiele.

Welche?

Der NS-Bürgermeister Leopold Mager, der dann wieder im Gemeinderat saß, OB Bruno Helmle oder sein Vorgänger Franz Knapp, den wir in den nächsten Monaten diskutieren müssen – er war ebenfalls stärker im NS-Regime engagiert, als man lange annahm. In der frühen Bundesrepublik haben es viele Täter und Mittäter leicht gehabt, ihr erstes Leben im Dritten Reich zu verwischen, weil eine Atmosphäre des Schweigens und Verschleierns herrschte. Alle waren sich einig, nicht mehr darüber zu reden.

War in den Narrengesellschaften das Schweigen besonders ausgeprägt?

Nur insofern, als man rasch wieder auf Frohsinn schaltete. Doch die Narren waren und sind ja keine Sondergesellschaft innerhalb der Gesellschaft. Das war einfach ein sehr deutsches Verhalten: Man hat schlicht dort angeschlossen, wo man 1933 aufgehört hatte. Über das eigene Verhalten zwischen 1933 und 1945 haben die Meisten grimmig geschwiegen. Zudem ist die Narretei doch eher eine bürgerliche Angelegenheit. Sozialdemokraten oder Kommunisten fand man kaum bei diesen Honoratiorengesellschaften wie Niederburg oder Elefanten AG. Im Bürgertum war man bekanntlich anfällig für die Verheißungen Hitlers.

Sie haben sich selbst intensiv mit der Geschichte der Fasnacht beschäftigt. Warum hat es so lange gedauert, einen Fall wie Willi Hermann aufzuarbeiten?

Zunächst: Hermann ist, soweit ich die Biografien der hiesigen Narrenstars kenne, in seiner NS-Prominenz vermutlich ein Sonderfall. Etliche verhielten sich opportunistisch, ließen sich für die NS-Reiseorganisation Kraft-durch-Freude und während des Krieges in der Truppenbetreuung einspannen, sie waren aber keine NS-Funktionäre. Hermann blieb lange unentdeckt, auch weil wichtige Archivquellen, wie sich jetzt durch Jürgen Klöcklers Arbeit zeigte, erst seit relativ kurzer Zeit für uns Historiker zugänglich sind. Das Rosgartenmuseum wird in den kommenden Jahren übrigens ein Ausstellungsprojekt zur Geschichte der Konstanzer Bühnen- und Saalfasnacht vom 18. bis 20. Jahrhundert realisieren. Darin werden wir, in Zusammenarbeit mit dem Kollegen Klöckler, natürlich auch die Leitfiguren der Konstanzer Fasnacht biografisch untersuchen.

Stoßen Sie dabei auf Offenheit oder auf weiteres Schweigen?

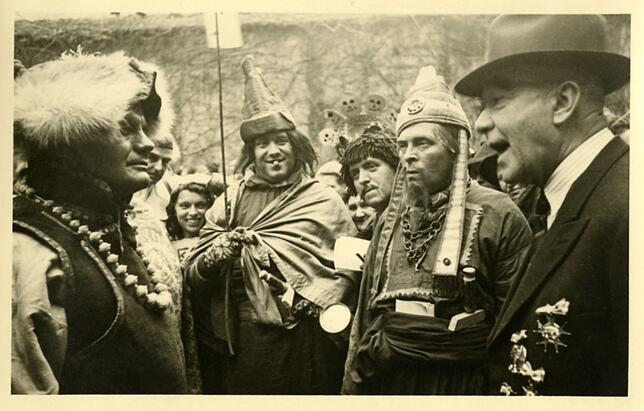

Einige Wenige aus der Generation, die in den 1930er-Jahren schon auf der Narrenbühne stand, konnte ich noch befragen: Erich Enssle, Hugo Graf oder Sepp Bader. Die haben Spannendes erzählt, aber es wurde eher das Bild vermittelt, die Narretei sei eine Art Insel der Resistenz gegen das NS-System gewesen. Manches davon ist richtig, in der großen Linie war das nicht so. Denn bereits ab 1934 saß die ganze NS-Prominenz in den Narrenkonzerten der Elefanten in der ersten Reihe und wurde als Ehrengäste begrüßt. Der NS-Staat hat die Fasnacht gewissermaßen verstaatlicht und Einfluss genommen auf die Inhalte. Gleichwohl gab es auf den Narrenbühnen auch kleine Spitzen und Anspielungen. Das haben manche Narren subjektiv als Widersetzlichkeit empfunden. Aber im Großen und Ganzen waren sie eben doch auf Linie. In Köln und Mainz gab es gar Umzugswagen mit deutlicher Judenhetze. Die Generation der heute 70 und 80-Jährigen hilft uns bereitwillig: Sie bringen uns wertvolle Dokumente, wir bekommen Fotoalben, Programmhefte, alte Kostüme. Leider aber sind in vielen Familien die alten Speicher bereits geräumt. Da ist viel auf dem Müllhaufen der Geschichte verschwunden. Und nach 1945 wurden gewiss auch manche Dokumente bewusst vernichtet.

Hätten die Niederburg und die Philharmonie schon früher hinschauen müssen? Auch mit Blick auf Willi Hermanns Frauenbild und die Me-Too-Debatte?

Das Problem bestand darin, dass der musikalische Leiter des Projekts, Wolfgang Mettler, eine sehr lange Vorlaufzeit brauchte, um diese einfach notierten Melodien in eine anspruchsvolle Orchesterfassung zu bringen. Erst parallel dazu begann man, sich mit Willi Hermanns unbekannter Biografie zu beschäftigen. Auch die beiden Redakteure des SÜDKURIER, die zum Jubiläum eine Vita schreiben sollten, kamen rasch an die Schallmauer, an der man fragen musste: Was hat der eigentlich vor 1945 getrieben? Angesichts der jetzigen Kritik aus Narrenkreisen am Ergebnis der Recherchen muss man aber klar feststellen: Das war professionelles Arbeiten, sowohl von der Redaktion als auch vom Kollegen Klöckler. Für Wolfgang Mettler ist die Sache allerdings bitter, er hat aus den schlichten Melodien prachtvolle Orchestermusik gemacht, wie ich selber hören durfte.

Steckt in dieser Harmlosigkeit – der See so blau, der Wein so gut, die Mädchen so schön – auch ein Versuch, eigene Schuld ungeschehen zu machen?

Die Nationalsozialisten haben die Fasnacht intensiv gefördert. Sie haben sie als Teil ihrer völkischen Ideologie verstanden, dazu gehörtern Larven, Hexen, Lichtertänze. Auch in Konstanz hat 1933 der Oberbürgermeister Hermann die Narrenräte ins Rathaus eingeladen und gefragt: Wie machen wir wieder Fasnacht „wie früher“? Das hieß: Weg mit dem Jazz und der Tanzmusik der 1920er Jahre. Begriffe wie „Niggermusik“ haben nun auch die Bühnennarren in ihren Verlautbarungen benutzt. Nach 1945 kehrten die Narren nicht zum Jazz, sondern zur Marschmusik zurück. Aus dem Spielmannszug der Hitler-Jugend wurden fasnächtliche Fanfarenzüge. Willi Hermanns Lieder sind, wie wir jetzt deutlich sehen, seine Strategie der süßlichen Verkitschung einer romantisch verklärten Vergangenheit. Wir sind ihm alle auf den Leim gegangen und haben diese Gassenhauer sentimental mitgesungen. Nur beim „Mädle, wenn vu Konschtanz bisch, warum kaa’sch Du it küsse“ kam zuweilen Widerspruch: Das ist eine chauvinistische Haltung, die uns heute fremd ist. Jetzt, wo wir erfahren haben, dass Willi Hermann ein Propagandist der NS-Ideologie war, erkennen wir, der hat es nach 1945 mit dem alten Fasnachtsmotto gehalten: Gell, Du kennsch mi it?

Wirklich? In Stockach wurde Willi Hermann 1960 ins Kollegium des Narrengerichts berufen. Dort muss man gewusst haben, dass der selbe Willi Hermann in Stockach und seiner Umgebung die NS-Propaganda verantwortet hat.

Alexander und Margarete Mitscherlich haben die These von der Unfähigkeit zu trauern aufgeworfen. Die besagte, dass die Deutschen nach 1945 nicht in der Lage waren, Scham und Schuld einzugestehen, sondern unter dem Eindruck der Entnazifizierungsverfahren sofort eine Verteidigungshaltung einnahmen. Letzten Endes konnten sie sich so alle als Opfer fühlen. Bei der Fasnacht kommt zur Unfähigkeit zu trauern noch eine trotzige Gewalttätigkeit im Feiern dazu: Schwamm drüber, wir wollen wieder „luschtig“ sein! Das galt wohl auch für die Stockacher: Keine Narrenkappe hat der anderen eine Zacke abgeknickt.

Woran wollen Sie diese „Gewalttätigkeit im Feiern“ festmachen?

Dieser trotzige Humor ist in den Texten nachweisbar, etwa im Lied „Alte Häuser, Junge Herze(n)“. Da heißt es: „Unser Niederbürgler Völkle / Isch e ganz e bsundre Rass, / trotz der tausend Sorgewölkle hond mir unsre Freud am Schpass.“ Vor dem Hintergrund der gravierenden NS-Karriere des Komponisten heißt das: Jetzt vergessen wir mal, was in diesen zwölf Jahren war, wir lassen es uns wieder gut gehen und schauen nach vorne. Dass die jüdischen Familien „weg waren“, das wurde munter ausgeblendet. Ich bin davon überzeugt: Sowohl in Stockach als auch in Konstanz wussten einige nach dem Krieg schon noch, was und wer Willi Hermann gewesen war. Aber man hielt sich ans unausgesprochene Schweigegebot und die Opfer waren tot oder emigriert.

Werden die Narrengesellschaften jetzt in ihre Geschichte blicken?

Der hauptberufliche Gaupropaganda-Redner und mutmaßliche Kriegsverbrecher Willi Hermann ist nach jetziger Quellenkunde tatsächlich eine exponierte Erscheinung. Es ist nicht zu befürchten, dass alle Narrengesellschaften als Tarnorganisationen für Alt-Nazis entlarvt werden. Gleichwohl steht eine quellengestützte kritische Darstellung der Konstanzer Fasnacht in der NS-Zeit und in der Nachkriegszeit noch aus – deshalb machen wir im Rosgartenmuseum ja das Ausstellungs- und Buchprojekt. Diese Aufgabe müssen Historiker übernehmen, allerdings mit Hilfe der Narrengesellschaften. Dass die Niederburg nun ohne ihre Erkennungsmelodien dasteht, das ist ein Fakt. Ich glaube nicht, dass sie in einem Narrenkonzert nochmals ein Willi-Hermann-Lied spielen lässt. Denn diese Lieder haben sich durch das Vorleben des Komponisten in gewisser Weise entwertet. Wir können sie nicht mehr unbefangen mitsingen. Dennoch glaube ich, dass diese Lieder in der „wilden“ Straßenfasnacht überleben werden, ganz einfach, weil sie sich eben auch von ihrem Komponisten emanzipiert haben.

Wie sieht der Blick nach vorne aus?

Spannend wird, wie die Narrenszene in ihrer Breite auf die Debatte um Willi Hermann reagiert. Vermutlich wird es auch eine Solidarisierungsreaktion geben. Wir haben diese fünf, sechs Lieder doch alle gerne gesungen. Jetzt aber sollten wir erkennen, dass die 1950er-Jahre auch fasnächtlich vorbei sind und wir auch neues Liedgut für unsere Zeit brauchen. Ansätze dazu gibt es: Norbert Heizmann hat schmissige Leider geschrieben, ebenso Wolfgang Mettler, der an einem neuen Liederbuch arbeitet, und andere. Nun ist es an der Zeit, neue Erkennungsmelodien für Konstanz zu schreiben, sie zu lernen und gemeinsam zu singen.

Was ist mit denen, die sagen: Lasst die Toten ruhen und macht uns die Fasnacht nicht kaputt?

Denkfaulheit kann sich als Dummheit entlarven: Wenn etwas für uns im Fasnachtsalltag Bedeutung hat, Teil unserer Traditionen ist, dann müssen wir uns doch fragen, woher das stammt. Und wenn wir feststellen, dass ein geistiger Wegbereiter des nationalsozialistischen Völkermords später solche Mädle-Wein-Bodensee-Lieder geschrieben hat, dann kann kein vernünftiger Mensch das einfach weitersingen wie bisher. Mit unserem jetzigen Wissen werden diese Lieder zynisch. Deshalb: Lasst uns was Neues schreiben!

Tobias Engelsing, das Museum und die Fasnachts-Geschichte

- Der Experte: Tobias Engelsing , 57, ist seit 2007 Direktor der vier städtischen Museen Konstanz. Zuvor war er von 1992 bis 2006 Redaktionsleiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Konstanz. Er hat Geschichte, Rechtswissenschaft und Politik studiert und mit der Promotion bei Lothar Burchardt im Fach Geschichte an der Universität Konstanz abgeschlossen. Er hat Lehraufträge an der Universität Konstanz und ist Autor zahlreicher Publikationen, unter anderem zur Geschichte der Bodenseeregion. Er war und ist als Straßen- und Bühnenfasnachter aktiv, unter anderem beim Jakobiner-Tribunal. Tobias Engelsing ist Burgherr der Niederburg, Ehrenjakobiner und Alefanz-Ordensträger.

- Das Museum: Das Rosgartenmuseum ist das stadtgeschichtliche Museum von und für Konstanz. Unter Engelsings Leitung, aber auch schon zuvor, hat es vielfach zeitgeschichtliche Themen präsentiert, zu denen jeweils sorgfältig erarbeitete Begleitbücher erschienen sind. Zu den herausragenden Ausstellungen der Vergangenheit gehören "Mager und Knapp" über Konstanz zwischen 1920 und 1960, "Sommer '39 – Alltagsleben am Anfang der Katastrophe" oder auch "Das jüdische Konstanz. Blütezeit und Vernichtung“.

- Die Ausstellung: Das Rosgartenmuseum und Tobias Engelsing beschäftigen sich schon lange mit der Frage, woher unsere Fasnacht eigentlich stammt. "Für Konstanz kann man deutlich sehen, dass es österreichische und auch französische Einflüsse gibt", so Tobias Engelsing. Sie führten von den Hofbällen in Wien, die man in der Provinz gerne imitierte, in die Saalfasnacht. "Diese bunte, vielen kulturellen und politischen Einflüssen unterliegende Tradition vom 18. Jahrhundert bis in unsere Tage zu zeigen, das wird das Thema unserer Arbeit sein." Das Dritte Reich sei darunter ein Aspekt, kündigte Engelsing im Gespräch an. Ein anderer sei zum Beispiel die Freude am Kolonialgedanken: "Nicht zufällig wurden Ende des 19. Jahrhunderts all die Narrengesellschaften mit den Namen Elefanten, Kamelia, später die Giraffen, gegründet", so Engelsing.