"Man fand Fische in Kellern, Erdgeschossen und Tischschubladen. An der Marktstätte fischte man aus den Fenstern der Häuser und das Marktschiff von Meersburg landete am 7. Juli an dem Hause Nr. 16." So hat Joseph Laible in seiner Konstanz-Chronik aus dem Jahr 1896 das große Hochwasser von 1817 beschrieben. Nicht nur für die Konstanzer war jenes Jahr ein schwieriges. Der Bodensee stieg weit über die Ufer, woran heute noch eine Gedenktafel auf der Marktstätte erinnert. Es folgte eine Hungersnot.

Erst viel später ist klar geworden, warum in den Jahren ab 1816 das Wetter verrückt spielte; warum die Bevölkerung selbst im Sommer, den es so nicht gab, frieren musste; warum sie unter Hunger litt. Der Vulkan Tambora in Indonesien war im Jahr 1815 ausgebrochen und sollte das Klima großer Teile der Erde auf den Kopf stellen, wofür der Forscher William Jackson Humphreys fast 100 Jahre später Erklärungen fand. Die Explosion des Vulkans erreichte die zweithöchste Stufe und er schleuderte Unmengen von Staub und Asche in die Atmosphäre. Die Folge: Das Material, unter dem sich auch Schwefelverbindungen befanden, versperrte der Sonne den Weg. Viel Regen im Folgejahr, "der Winter war hart und lang", schrieb Joseph Laible, im Frühjahr 1817 regnete es erneut ununterbrochen, hinzu kam die Schneeschmelze. Ernten waren eingebrochen, die Preise für Getreide erreichten Höchstpreise.

Die Konstanzer erlebten etwas, was ihnen nicht fremd, aber in dieser Dimension unbekannt war. Der Wasserstand des Bodensees stieg und stieg aufgrund des anhaltenden Regens. Er übertraf alle bis dahin bekannten Hochwasser, jenes aus dem Vorjahr 1816 war bei weitem kein Vergleich. "Das Wasser des Bodensees erreichte die doppelte Höhe gewöhnlicher Sommerstände. Die Ufer des Sees und des Rheins waren weithin überschwemmt und Konstanz glich einer nur auf schmalen Erdzungen noch zugänglichen Insel", beschrieb Chronist Laible weiter. Freiherr Johann Franz Bodman (1775-1833) schrieb in seinem Tagebuch nieder: Der See steigt auf einen so hohen Grad, dass bei Menschengedenken kein solcher Stand erinnerlich ist... Ich fuhr auf den See, um die Verwüstungen des großen Wassers wiederum zu besichtigen. Es ist ein äußert trauriger Anblick, auf den schönsten Erdäpfel-, Hanf- und Fruchtfeldern im Schiff herumfahren zu können."

Zeichner bilden die Situation ab

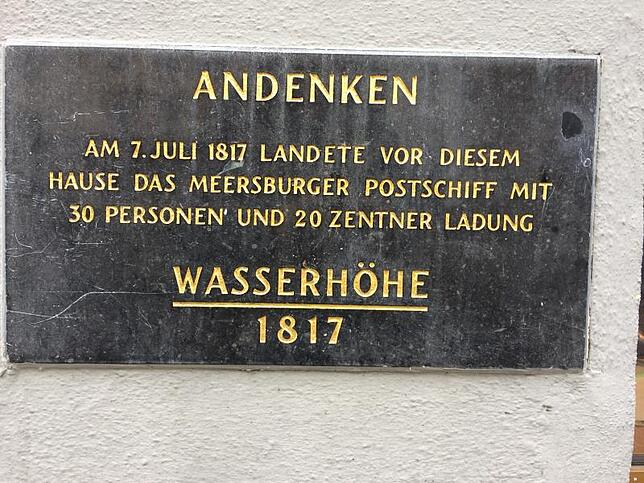

6,23 Meter über Normalstand, so hoch soll das Wasser damals gewesen sein. Im Osten stand das gesamte Rheintal unter Wasser, Schiffe befuhren die Konstanzer Marktstätte. Dort steht auf einer Gedenktafel: "Am 7. Juli 1817 landete vor diesem Hause das Meersburger Postschiff mit 30 Personen und 20 Zentner Ladung." In einer Chronik von Herbert Hofmann kommt die Situation der Überschwemmung heiter rüber. Es ist ein Gemälde, Zeichnung und Radierung, von Nicolaus Hug aus dem Jahr 1817 zu sehen. In der Mitte des Gemäldes ist der letzte Abt des Kapuzinerklosters, von Gleichenstein, zu sehen. Er sitzt auf einem Floß und lässt sich von einem Mädchen über die Marktstätte rudern – vielmehr stößt sie das Gefährt mit einem langen Stab ab.

Die weniger heitere Seite hielt Johann Nikolaus Fidelis Marmor, Arzt, Archivar und Geschichtenschreiber, fest: "Das Wasser, welches alle Unreinheiten aus den Mauern, Gräbern und Abtritten zog, hatte eine üble Farbe und üblen Geruch. Mehrere Männer, die barfuß in Kellern oder Gärten Geschäfte verrichteten, bekamen Geschwüre und offene Füße, ja mehrere junge Männer starben daran."

Das Volk war leidgeplagt. Kälte, Hochwasser, Missernten, Hungersnot. Nach 1817, schrieb der SÜDKURIER in einer früheren Aufzeichnung, habe die arme Landbevölkerung der Schweizer Seekantone Gras gegessen, weil neben den Feldern auch das Getreide im Rorschacher Lagerhaus vernichtet worden war. Viele der Grasesser seien unter Krämpfen gestorben. Nur langsam berappelte sich das Land, das vom Vulkanausbruch auf der anderen Seite des Globus in Schräglage gebrachte Klima sollte sich erst mit den Jahren erholen.

1821 lag der Pegel bei 5,91 Meter. Mehr als 20 Hochwasser hat es zwischen 1800 und 1900 gegeben. Viele Pläne, um Schutz vor solchen Situationen zu bieten, schossen ins Kraut. Dazu zählte die wiederholt vorgebrachte Idee, den See auszubaggern. In der neueren Zeit ist vielen noch das Jahr 1987 in Erinnerung, mehr aber noch das Jahr 1999. 5,65 Meter betrug der Wasserstand an Pfingsten, der höchste Wert seit 1890. Der Reichenauer Inseldamm war überflutet, in der Allensbacher Hauptdurchfahrt stand das Wasser, der Konstanzer Stadtgarten war nicht wiederzuerkennen.

Kritische Pegelstände

Die Menschen am Bodensee sind hohe Wasserstände gewohnt. Im vergangenen Jahr erreichten die Werte der Messstationen kritische Marken: 5,12 Meter im Juni. Ufer standen unter Wasser, es hat im Stadtgebiet Schäden hinterlassen. Vor allem Wege waren nicht nutzbar. Als der Pegel sank, mussten sie erst wieder gerichtet werden. 1987 erreichte der See einen Stand von 5,37 Meter. Hochwasserereignisse folgten in kurzen Abständen aufeinander: etwa 1875 bis 1879 (Pegelstände zwischen 5,61 Meter und 5,03 Meter), 1896 und 1897 (5 und 5,14 Meter), 1935 und 1936 (5,18 Meter und 5,20 Meter) oder 1965 und 1966 (5,40 Meter und 5,02 Meter). (phz/hon)