Man sagt, die Pandemie nage an der Solidarität im Land. Man sagt, da sei ein Riss im Miteinander. Für die meisten, die Solidarität nicht brauchen, ist das nur ein Verdacht. Für Sabine Wendlandt ist es eine Lücke, die sie fühlt und die manchmal schmerzt.

Sie bittet nicht mehr um Hilfe

Seit Beginn der Pandemie geht Sabine Wendlandt nicht mehr gerne einkaufen. Sie ist ohne Arme geboren und vorher war es kein Problem, Menschen zu bitten ‚Könnten Sie mir den Apfel in meinen Korb legen? An die Nudeln komme ich nicht ran‘. Nie fühlte sich Sabine Wendlandt schlecht dabei. Corona brachte Abstands- und Maskengebot und das hat alles verändert.

Zwei Ereignisse hat Sabine Wendlandt, die als evangelische Seelsorgerin im Zentrum für Psychiatrie Reichenau arbeitet, besonders eindrücklich in Erinnerung. „Ich stand an der Fleischtheke im Markt, wegen Corona musste man Nummern ziehen. Ich drückte mit meiner Nase auf den Knopf, wo andere mit dem Finger drücken. Ein Mann beschwerte sich laut. Ich dürfe das nicht, es sei unhygienisch. Er war kaum zu beruhigen.“

Ein anderes Mal wartete sie in einer Schlange beim Bäcker und ihr Rucksack rutschte von der Schulter. Um ihn wieder anzulegen, hätte sie die FFP2-Maske abziehen müssen. Alleine kann sie das nicht. Also bat sie die Person vor sich, zu helfen. Die reagierte entsetzt, sagte, den Rucksack würde sie nicht anfassen wegen der Viren. Es war eine peinliche Situation. „Ich meide das jetzt“, sagt Wendlandt. Und schiebt gleich hinterher: „Ja, ich ziehe mich ein stückweit mehr zurück. Gut ist das nicht.“

Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe fehlen ihr

Sabine Wendlandt hat am eigenen Leib erfahren, was sie auch um sich herum beobachtet, bei denen, die sie als Seelsorgerin im ZfP aufsuchen. Dass Menschen weniger aufeinander zugingen, weniger hilfsbereit seien. Und sind nicht Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe der Kern des christlichen Glaubens?

Endlich konnte sie nach über einem Jahr Corona wieder Gottesdienste auf den Stationen des Zentrums für Psychiatrie anbieten. Viele seien sehr erleichtert gewesen, „vor allem die älteren Patienten haben sich so gefreut, das war rührend“, sagt die Frau. Sie identifiziert sich mit den Menschen, die zu ihr kommen und um Rat suchen.

„Ich habe eine Behinderung und sie auch, eben eine seelische“, sagt Wendlandt. Viele würden frühzeitig berentet, träten vom Erwerbsleben zurück. „Ich glaube, Menschen mit körperlichen Behinderungen haben es ein stückweit einfacher bei Arbeitgebern – die weiß man einzuschätzen.“

Bei Menschen mit psychischen Erkrankungen sieht man nichts, vielleicht schüre das Unsicherheit. Wenn die Gesellschaft es mit der Inklusion ernst meine, seien Begegnungen der Schlüssel. „Wie sieht ein psychisch Erkrankter die Welt, was braucht er?“ Was könne die Gesellschaft tun, um ihn zu integrieren? „Doch so wie wir mit Corona umgehen, ist gerade wenig Raum für Begegnungen“, stellt die Seelsorgerin fest.

Als Studentin an Paralympics teilgenommen

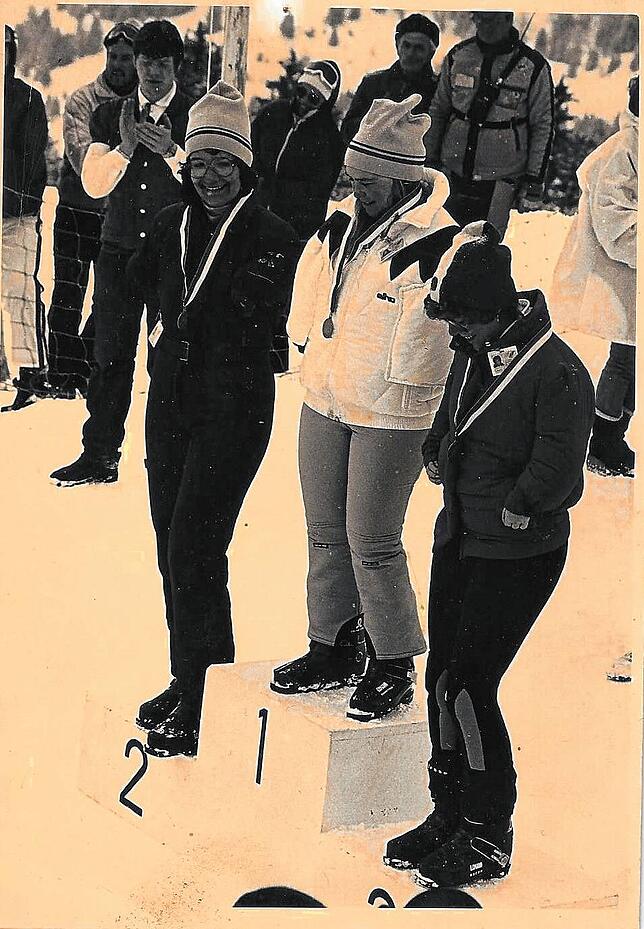

Sabine Wendlandt war vor ihrer Zeit bei der evangelischen Kirche als Studentin Sportlerin: Anfang der 80er-Jahre fuhr sie bei den Olympischen Spielen Riesenslalom und Nordische Kombination – lange bevor es den Begriff Paralympics gab. 1980 bei der „Olympiade der Behinderten“ im Norwegischen Wintersportort Geilo, 1984 in Innsbruck.

Schwarz-weiß-Bilder zeigen eine Frau, die umringt von drei strahlenden Teamkolleginnen gelassen in die Kamera blickt. Vier Medaillen hängen um ihren Hals. „Das war aber nicht so professionalisiert wie heute, nicht so arbeitsintensiv“, sagt sie. Schon als Kleinkind sei sie mit den Eltern Ski gefahren und dann „irgendwie so reingerutscht“. Dass sie wegen Contergan ohne Arme geboren wurde, hat sie nie gehindert, ihr Leben zu führen.

Besucht man sie im Zentrum für Psychiatrie, findet man ein Büro bis zur Decke voll mit Bücherregalen vor. Eine Tastatur liegt auf dem Boden zwischen vielen Unterlagen. So ist es für sie am bequemsten, denn das meiste erledigt die freundliche, entspannte Frau mit den Füßen. Diskriminierung – 58 Jahre ihres Lebens, sagt sie, habe sie die nicht erlebt. Erst jetzt mit Corona.

„Ich erlebe, wie Leute vereinsamen“

Klar, dass sie von Berufswegen das Seelenleben der Menschen genau beobachtet – gepaart mit dieser Erfahrung am eigenen Leib lautet ihr Fazit zur Pandemie: „Auf Corona wird vollkommen hysterisch reagiert. Ich erlebe, wie Leute vereinsamen, in den psychischen Ausnahmezustand rutschen. Das sind Schäden, von denen ich nicht weiß, ob die Zeit sie ausmerzen kann.“

Sie glaubt, dass das Leben mit dem Virus noch eine Weile so weitergehen wird. Man müsse jetzt dringend lernen, damit entspannter umzugehen, den Virus nicht über sich herrschen zu lassen. Sie hält kurz inne, dann schlägt sie den Bogen zu ihrem Glauben: „Jesus ist auf die Menschen zugegangen und hat auch Menschen berührt. Jesus ist nicht auf Abstand gegangen.“

Sie jedenfalls habe beschlossen, ihr Leben weiterzuleben, Freunde zu treffen. Corona, sagt sie, sei kein Dämon. Nur das Einkaufen überlasse sie lieber noch eine Weile ihrem Mann.