Erde, Luft und bald auch Erdorbit: Die Forschungen des Max-Planck-Instituts (MPI) für Ornithologie im Radolfzeller Teilort Möggingen kennen fast keine Grenzen. Die Wissenschaftler gehen am Boden und am Himmel allem mit Flügeln, aber auch Pfoten oder Hufen, auf die Spur. Sie erforschen das Sozial- oder Zugverhalten der Tiere und erhalten gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse, die auch für Menschen Anwendung finden könnten. Studien zur Berechnung von Windbewegungen oder der Vorhersage von Katastrophen zum Beispiel.

Das Verhalten der Tiere bildet die Basis von zahlreichen Studien der wissenschaftlichen Mitarbeiter, Doktoranden oder promovierten Wissenschaftler. "Wir nutzen Tiere als Sensoren und lernen aus ihren Bewegungsmustern", umreißt es Wolfgang Fiedler. Er ist unter anderem seit dem Jahr 2000 wissenschaftlicher Leiter der Beringungszentrale an der Vogelwarte. Nummerierte Ringe an den Beinen verschiedener Vogelarten erlauben die Nachverfolgung der Vögel, wenn jemand eine Ringnummer sichtet und den Fund meldet. Bei Studien statten die Wissenschaftler Vögel, zum Beispiel Störche, auch gezielt mit Sendern auf dem Rücken aus und können sie teils in Echtzeit verfolgen.

Vieles bewege sich im Grundlagenbereich, so Fiedler, doch es gibt auch Projekte, bei denen der Weg zwischen Forschung und Nutzen kurz sei oder sich gute Möglichkeiten abzeichneten. Die Verhaltensbiologin Andrea Flack beschäftigt sich seit einigen Jahren mit den Flugrouten von Störchen. Ihr primäres Ziel ist eigentlich die Untersuchung, was Störche beim Zug in den Süden machen und ob oder wie Geschwister auf der Reise zusammenbleiben. Doch die Bewegungen der Vögel im Wind und wie sie mithilfe der Thermik aufsteigen, lassen als positiven Nebeneffekt Rückschlüsse auf Windbewegungen zu. "Störche sind Segelflieger", erklärt Flack. Sie nutzten die warme, aufsteigende Luft, um Höhe zu gewinnen. "Wir haben festgestellt, dass sie selten gerade nach oben aufsteigen." Der Wind und seine jeweilige Richtung beeinflussten die Thermik. Anhand der Achsen der Vogelkörper lasse sich der Wind berechnen, erklärt Andrea Flack. "Wir haben die Störche benutzt, um den Wind zu schätzen und zu berechnen. Jeder Storch ist wie eine kleine Messstation." Aus den kombinierten Daten lasse sich dann die Windgeschwindigkeit feststellen. Dies könnte eines Tages Anwendung bei Wettervorhersagen finden.

Andrea Flack verfolgte für ihre Forschung im Jahr 2014 alle Jungstörche aus Böhringen, die mit 66 Gramm leichten Sendern ausgestattet wurden, auf ihrem Weg ins Winterquartier nach Spanien. Per GPS erhielt die Postdoktorandin die Positionsmeldungen der Tiere und näherte sich ihnen täglich, um per Funk die Daten auszulesen. "Der Datensatz ist riesig. In ein paar Monaten kamen zehn Millionen Positionspunkte zusammen", erzählt sie. Die Auswertung läuft deshalb heute noch. Die GPS-Sender übermittelten damals im Sekundentakt ihre Positionen und zeigten, dass viele der Böhringer Jungstörche zusammen dieselbe Flugroute nahmen. Erst zogen etwa 27 gleichzeitig los, die anderen später zeitversetzt. Von damals rund 60 Störchen mit Sendern leben heute allerdings noch sechs oder sieben, erzählt Flack. Diese Sterblichkeitsrate sei normal. Die letzten Störche dieser Gruppe haben durch Solarzellen auch jetzt noch funktionierende Sender. Ein Mal im Jahr sucht Flack sie und liest die Daten aus. Für die Zukunft sind noch weitere Besenderungen geplant und die Wissenschaftlerin wird noch die Ergebnisse des Projekts veröffentlichen.

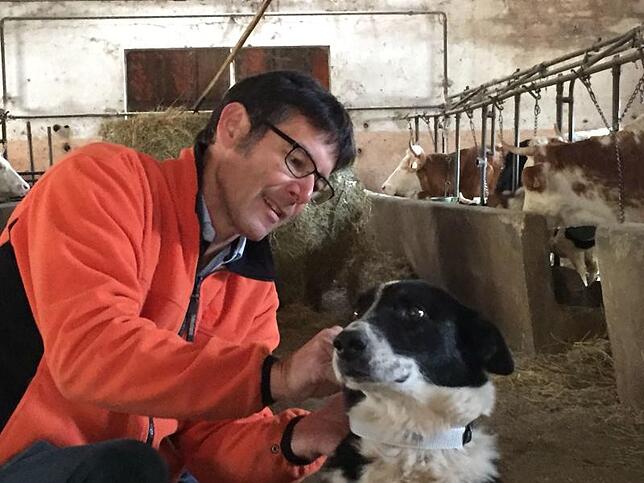

Das Forschungsteam von Martin Wikelski, Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie Radolfzell und Professor an der Uni Konstanz, arbeitet derzeit an einem Projekt über das Verhalten von Tieren vor Erdbeben. Wissenschaftler beobachten mit technischer Unterstützung, wie früh Kühe, Schafe, Hunde, Truthähne, Hühner und Hasen reagieren, ehe die Erde bebt. Dafür haben sie im vergangenen November rund 20 von ihnen auf einem Bauernhof in Visso (Italien) mit Sendern ausgestattet. Dort gab es im Herbst 2016 ein Erdbeben mit einer Stärke von rund 5,5 auf der Richterskala. Bei der Auswahl der Tiere folgten die Wissenschaftler den Empfehlungen der Bauern, die aus Erfahrung wissen, welche empfindlich reagieren. Manche Bauern nutzen schon seit jeher den Spürsinn ihrer Tiere, um im Fall der Fälle rechtzeitig ihre Häuser zu verlassen.

Zeitlich passte alles haargenau: Die Forscher konnten das Verhalten der Tiere vor, während und nach einem weiteren Beben mit einer Stärke von 6,1 sowie dessen Nachbeben aufzeichnen. "Wir haben gleich reagiert und hatten unglaubliches Glück diese einzigartigen Daten zu bekommen", erzählt Uschi Müller aus dem Team. Diese brachten viel Aufschluss darüber, wie lange vorher Tiere je nach Nähe zum Epizentrum das drohende Ereignis spüren und unruhig werden. Die detaillierten Ergebnisse können Uschi Müller und Martin Wikelski derzeit noch nicht näher erläutern. Dies sei erst nach der Veröffentlichung im Lauf des Jahres möglich. Die Forschungen laufen zudem noch. Nach einer neuen Besenderung im Januar ist das Team des Max-Planck-Instituts und der Uni Konstanz über Ostern wieder in Visso, um die neuen Daten auszulesen. Damit können sie dann die Zeiträume vergleichen, in denen es massive Beben gab, und in denen alles relativ ruhig war.

Bereits 2012 fand eine Studie mit Ziegen am Vulkan Ätna statt. Sie zeigten bis zu fünf Stunden vor einem Ereignis Reaktionen. In Indonesien gab es den Versuch, Tierverhalten von Elefanten und Wasserbüffeln im Vorfeld eines Tsunamis aufzuzeichnen, doch dieser kam – zum Glück für die Menschen vor Ort – letztendlich nicht. Das Ziel der Forscher ist es, an signifikanten Projekten zu untersuchen, ob und wie die Vorhersage von Katastrophen über das Verhalten von Tieren funktionieren könnte. "So traurig es klingt, sind Vulkanausbrüche und große Beben dafür am besten geeignet", sagt Müller. Die mehrmonatige Serie kleinerer Erdbeben im Raum Hilzingen ab Herbst 2016 sei für die Forschung deshalb ungeeignet gewesen. Was genau später aus der Forschung hervorgeht und ob irgendwann einmal ein Warnsystem daraus werden könnte, ist noch ungewiss. Es komme auf die Unterstützung und Finanzierung an, erklärt Müller. Zum Beispiel bräuchte es die Mitarbeit vieler Bauernhöfe in einer anwendungsbezogenen Studie, um etwas in der Art eines Warnsystems entwickeln zu können.

Zu den MPI-Forschungen auf der Erde und am Himmel gesellt sich bald auch der Blick aus dem Erdorbit. Mit dem Icarus-Projekt (siehe Infoteil) können die Wissenschaftler globale Bewegungen von besenderten Vögeln bald von der ISS aus nachverfolgen. Das System funktioniert allerdings nicht in Echtzeit und Daten müssen später ausgewertet werden.

Institut, Standort und Geschichte

- Vogelwarte und Max-Planck-Institut: Die Ursprünge der heutigen Einrichtung gehen in das Jahr 1946 zurück, als die Vogelwarte Radolfzell im Schloss Möggingen gegründet wurde. Möggingen war damals noch kein Ortsteil von Radolfzell, die Eingemeindung war erst 1974. Doch Radolfzell war bekannter als Möggingen, daher der Name. 67 Jahre lang war die Vogelwarte in den Räumen des Schlosses, hatte parallel weitere Räume und bekam dann einen kompletten Neubau, der 2011 bezugsfertig war. Nach 1997 wurde aus ihr das Max-Planck-Institut für Ornithologie als eigenständige Forschungsstelle des Max-Planck-Instituts, wobei die Vogelwarte bereits seit den 1960ern von der Max-Planck-Gesellschaft finanziert wurde. Den heutigen Namen gibt es seit 2004. Der Begriff Vogelwarte ist aber auch immer noch geläufig. Verschiedene Abteilungen in Möggingen beschäftigen sich mit den Feldern Verhaltensneurobiologie, Verhaltensökologie und evolutionäre Genetik sowie Tierwanderungen und Immunökologie. Die Studien der Forschungseinrichtung zielen darauf, das Bild von bestimmten Mechanismen im Verhalten oder der Biologie von Tieren zu verbessern und dadurch auch andere Dinge zu verstehen. Mitarbeiter Wolfgang Fiedler betont, wie wichtig es ist, dass in Möggingen die Grundlagenforschung des Tierverhaltens möglich ist und dass die Mitarbeiter einfach forschen können, ohne ihre Projekte geldorientiert auszurichten. "Das ist eine Besonderheit", sagt er. Viele Institute dürfen das so nicht.

Zu den Erfolgen der Forschung gehört zum Beispiel, dass die Wissenschaftler Anfang der 1990er-Jahre nachweisen konnten, wie vielseitig und schnell Vögel auf die Klimaerwärmung reagieren. Außerdem setzten die Forscher als erste Satelliten-Telemetrie bei der Erforschung von Vogelzügen einsetzen.

- Der Standort: Warum eigentlich Möggingen? Wie kam die Einrichtung im Jahr 1946 dorthin? Zuvor gab es die Vogelwarte Rossitten im damaligen Ostpreußen (heute Russland), die 1901 entstanden war. Sie avancierte zum Mekka der Ornithologen, wie Peter Berthold in einem Buch über seine Arbeit mit Vögeln auf die 60 Jahre, die er in der Vogelwarte Radolfzell gearbeitet hat, nachzeichnet. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Rossitten evakuiert und eine neue Vogelwarte entstand nach Kriegsende bei Radolfzell. Die Einrichtung kam 1946 in das Schloss, weil Ernst Schütz, der letzte Direktor in Rossitten, das Angebot von Nikolaus von und zu Bodman annahm, sie im Schloss Möggingen einzurichten. Heute sagt Wolfgang Fiedler, der unter anderem Leiter der Beringungszentrale ist: "Wir können hier viele Sachen direkt vor der Tür machen." Möggingen sei ein guter Standort. Es gibt auch eine enge Anbindung an und Kooperation mit der Universität Konstanz.

- Projekt Icarus hebt die Forschung wortwörtlich in neue Höhen: das Weltall.

Der Name steht für International Cooperation for Animal Research Using Space (Internationale Kooperation für die Tierforschung unter Nutzung des Weltalls) und die Vorbereitungen laufen bereits seit 15 Jahren. Ziel ist die Verfolgung der Wanderbewegungen von kleineren Tieren aus dem Erdorbit, genauergesagt mithilfe der Raumstation ISS, GPS-Geräten und spezieller Software. Die Daten sollen zum Beispiel Rückschlüsse auf Krankheitsausbreitungen oder Erkenntnisse zum Klimawandel und zur Katastrophenvorhersage liefern. Das System wird auf der ISS voraussichtlich im Oktober 2017 installiert. (löf)