Er ist ein Naherholungsort inmitten der Stadt und war gerade im heißen Sommer für so manchen ein willkommener Rückzugsort: der Radolfzeller Stadtgarten. Neben schattigen Plätzchen, Sitzgelegenheiten und einer üppigen Bepflanzung hat er allerdings auch eine abwechslungsreiche und lange Geschichte zu bieten, zu denen auch einige Jahre als Zoo zählen. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens wirft Historiker Christof Stadler einen Blick zurück.

Schon vor seiner heutigen Nutzung hatte der Ort eine besondere Bedeutung, denn der Stadtgarten befindet sich im ehemaligen Stadtgraben der Stadt. Zu erkennen ist das heute noch an der alten Stadtmauer, von der jedoch nur noch wenig übrig geblieben ist, wie Stadler berichtet. 20 Prozent der alten Mauer stehen noch – deutlich weniger als noch zur Gründung des Stadtgartens vor 100 Jahren, damals seien es 80 Prozent gewesen.

Verteidigungsanlage vor der Stadt

Um die Stadt zu schützen, half aber nicht nur die Mauer. Vermutlich habe man zu früheren Zeiten den Sibach stauen können, um im Ernstfall sogar den Stadtgraben zu fluten, berichtet Stadler – womöglich auch durch Weiher, die sich in der Nähe des heutigen Mühlbachcenters befunden haben könnten. 1525 habe der Stadtgraben sogar aufständische Bauern, die über zehn Wochen lang die Stadt belagerten, aufgehalten.

„Aber irgendwann verlor der Graben seine Verteidigungsfunktion“, erklärt Christof Stadler. Im 18. Jahrhundert sei im Stadtgraben ein Zier- und Nutzgarten angelegt worden. Dabei sei der vordere Bereich, in dem sich heute der Rosengarten befindet, schon früh im Besitz der Stadt gewesen. Der Bereich nördlicher der Obertorbrücke – Lochgarten genannt – habe jedoch dem Apotheker Bosch gehört. Er habe den Bereich vermutlich als Erholungsgarten genutzt, so Stadler. Der heutige Durchgang unter der Obertorbrücke sei damals verschlossen gewesen.

Neugestaltung in den 1920er-Jahren

Doch dabei blieb es nicht. Mittels einer Hochzeit sei der Besitz von Bosch an die Familie Allweiler-Wolf gegangen und von Karl Wolf dann 1922 der Stadt geschenkt worden. Daraufhin sei auch der Brückendurchgang geöffnet worden. „Die Stadt hat sich dann Gedanken gemacht, wie man das umwandeln kann“, berichtet Christof Stadler. Also sei der Freiburger Gartenbaudirektor Robert Schimpf mit der Planung des Stadtgartens beauftragt worden.

Dieser habe eine Konzeption entworfen, die den Stadtgarten in mehrere Abschnitte einteilte: den Rosengarten südlich der Obertorbrücke und daneben einen Bereich mit einem alten Baumbestand, den Lochgarten mit einer langgezogenen Rasenfläche, Blumenrabatten sowie einem Heckenweg mit Lauben. Außerdem einen Konzertgartenteil um den heute noch erhaltenen Pavillon und ein Blumenrondell, auf dem zeitweise das Kriegerdenkmal untergebracht worden sei. Außerdem wurde ein Höhenweg eingerichtet, der in der Nähe des Höllturms in einen Stein- und Felsengarten mit alpinen Pflanzen gemündet sei, den es bis in die 1950er-Jahre gegeben habe.

Feierlich eröffnet worden sei der neue Stadtgarten nach einer ersten provisorischen Öffnung im Jahr 1923 schließlich am Hausherrenfest 1924, so Stadler.

Ein Zoo mit Affen im Stadtgarten

Neben Konzerten, die bis in die 1950er- und 1960er-Jahre regelmäßig im Pavillon stattgefunden hätten, habe es noch eine weitere Besonderheit im Stadtgarten gegeben: So habe der damalige Bürgermeister Eugen Speer im Jahr 1934 einen Zoo im Stadtgarten errichten wollen, in Großkäfigen seien unter anderem Fasane, Affen und Meerschweinchen untergebracht worden. Nach Protesten sei das aber nicht von langer Dauer gewesen, 1940 sei der Zoo aufgelöst worden.

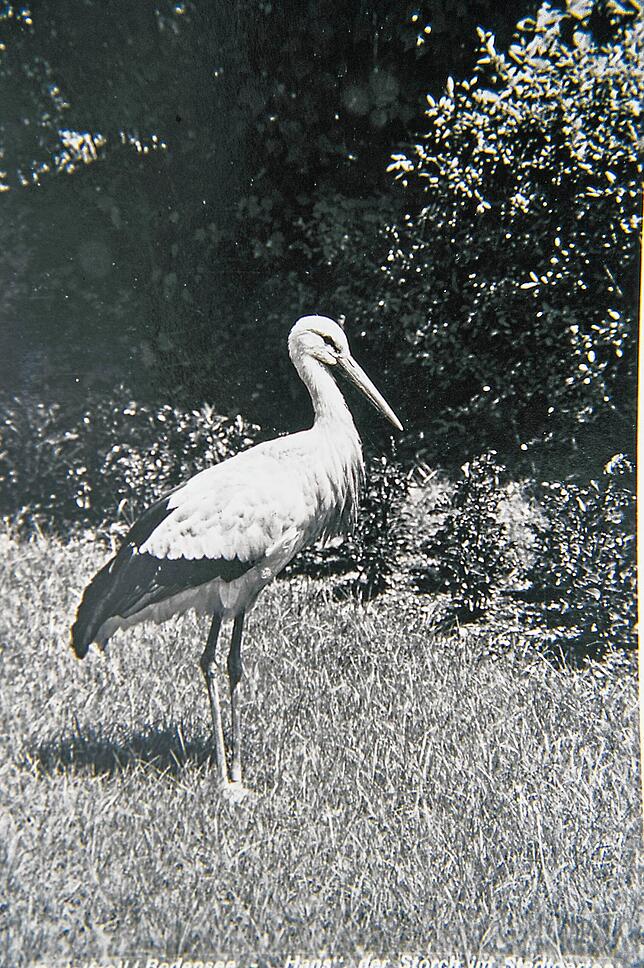

„Das einzige Überbleibsel war der Hansi“, sagt Christof Stadler – ein Storch, der nach dem Ende des Zoos im Stadtgarten gelebt habe, bis in die 1970er-Jahre von mehreren weiteren Hansis beerbt worden sei und dessen letztes Exemplar schließlich von Tierquälern gesteinigt wurde.

Exotische Pflanzen mussten raus

Einen Hansi gibt es im Stadtgarten so mittlerweile nicht mehr, das schon in den 1920er-Jahren entworfene Konzept ist aber auch heute noch erkennbar. „Was sich geändert hat, ist die Bepflanzung“, erklärt Yvonne Graf, Grünflächenmanagerin bei der Stadt.

So hätten noch bis in die 2010er-Jahre exotische Pflanzen und Wechselflorbeete – also Beete, deren Bepflanzung mehrmals im Jahr ausgetauscht wird – das Bild des Stadtgartens geprägt. 2017 sei der Bereich dann aber mit Blick auf mehr Nachhaltigkeit umgestaltet worden.

Kosten und Aufwand sparen

Der Rosengarten und die alten Bäume seien erhalten worden, von Wechselflor und Bananenpflanzen in Kübeln habe man sich jedoch verabschiedet. Denn zum einen seien diese viel aufwändiger zu pflegen: Für den Wechselflor mussten ständig tausende von Pflanzen ausgetauscht und die Bananenpflanzen mussten zum Überwintern in Gewächshäuser gebracht werden. Das habe auch für „das Doppelte an Kosten“ gesorgt wie jetzt, so Yvonne Graf.

Zum anderen seien die Stauden, auf die man nun setze, gut für die Biodiversität. Sie würden für mehr Nahrung für Insekten und Vögel sorgen, Insekten im Winter zudem einen schützenden Ort bieten und seien hitzeverträglicher. Auf die Optik werde aber natürlich nach wie vor geachtet – und durch Zwiebelblumen sorge man im Frühjahr, wenn noch nicht so viele Stauden blühen, für weitere Hingucker, so Graf.

Dieser Artikel erschien erstmals im August 2024.