Diese Zahl kann sich sehen lassen: 1300 Jahre alt wird Markelfingen in diesem Jahr – zumindest 1300 belegte Jahre. Denn der Ort wurde erstmals 724 urkundlich erwähnt, damals bestand er allerdings noch aus wenigen Höfen. Allerdings ist das Markelfinger Gebiet nicht erst seit damals besiedelt, schon aus früheren Zeiten gibt es Siedlungsspuren. „Die ältesten Spuren, die mit dem Menschen zu tun haben, stammen aus der Jungsteinzeit“, erklärt Kreisarchäologe Jürgen Hald.

Damals seien entlang des Markelfinger Winkels Pfahlbauten aus dem vierten bis dritten Jahrhundert vor Christus gefunden worden, diese seien aber noch nicht intensiv erforscht worden. Vermutlich hätten die Siedler damals aber auch schon das dortige Hinterland landwirtschaftlich genutzt.

Aus der Bronzezeit, etwa dem zweiten bis ersten Jahrhundert vor Christus, stamme ein Bronzeteil, das im Mündungsbereich des Mühlbachs gefunden wurde. „Das weist auch darauf hin, dass es da Menschen gab“, so Hald. Ebenfalls aus der Bronzezeit oder aber von den Frühkelten stammen drei Grabhügel, die am Mindelsee und im Wald „Hornhalde“ gefunden wurden. Viel wisse man darüber aber nicht, denn vor etwa 30 Jahren habe es dort illegale Grabungen gegeben.

Schon die Römer lebten hier

Sehr eindeutige archäologische Nachweise menschlicher Siedler konnten 2019 gefunden werden, als im Neubaugebiet „Im Tal“ zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege Ausgrabungen stattfanden. Damals wurden Überreste einer römischen Siedlung freigelegt – konkret zwei Gebäude mit Steinfundamenten sowie weitere Gebilde wie ein Brunnen. „Sehr wahrscheinlich sind das Teile eines römischen Gutshofs“, erklärt Jürgen Hald – allerdings sei nicht das Haupthaus gefunden worden, offenbar handle es sich dagegen nur um Nebengebäude. „Die genaue Lage der restlichen Gebäude ist nicht erfasst.“

Die meisten römischen Gutshöfe in der Region stammen laut Hald aus dem ersten bis dritten Jahrhundert nach Christus, es gebe aber Hinweise, dass die Anlage in Markelfingen eventuell schon aus dem Anfang des ersten Jahrhunderts nach Christus stamme, etwa Münzen und Fibeln, also Gewandspangen. Das würde bedeuten, dass die Anlage älter sei als andere, die im Landkreis gefunden wurden.

Mittelalterliche Funde in römischem Haus

Und nicht nur römische Spuren konnten im Neubaugebiet entdeckt werden. Wie Jürgen Hald weiter berichtet, wurden in den Ruinen eines der römischen Häuser auch frühmittelalterliche Funde gemacht: In Verstecken seien Keramikscherben mit verbrannten Getreideresten, Zierknöpfe einer Schwertscheide aus der Merowingerzeit und eine ganze Reihe von Steckkreuzen gefunden worden. „Das waren frühmittelalterlich christliche Funde“, fasst Hald zusammen.

Es sehe so aus, als seien die römischen Gebäude also zu einem späteren Zeitpunkt, etwa im sechsten bis achten Jahrhundert nach Christus, von Alemannen genutzt worden, um christliche Praktiken auszuüben. Und laut Jürgen Hald könnten eben diese Alemannen zum Umfeld der ersten Siedler des Ortes Markelfingens gehören. Denn: „In dieser Zeit beginnt auch die Geschichte des heutigen Markelfingens.“

Diese zeugt von zahlreichen Veränderungen, wie Ortsvorsteher Lorenz Thum und die ehemalige Stadtarchivleiterin Hildegard Bibby berichten. Bei den ersten Höfen, die urkundlich erwähnt wurden, habe es sich um Lehnshöfe des Klosters Reichenau gehandelt. Und tatsächlich sei Markelfingen auch viele Jahrhunderte lang fremd verwaltet worden, wurde im 16. Jahrhundert dem Hochstift Konstanz zugeschlagen und 1803 zu Baden. „Eine selbstständige Gemeinde war Markelfingen eigentlich erst im 19. Jahrhundert“, sagt Hildegard Bibby. Ab 1831 habe es eine Gemeindeordnung gegeben sowie einen Bürgermeister und Gemeinderäte.

Aus den anfänglichen ersten Höfen und schließlich auch Mühlen wuchs das Dorf, das lange „ganz stark landwirtschaftlich“ geprägt worden sei, wie Ortsvorsteher Lorenz Thum berichtet. Es habe etwa Weinanbau, dörfliches Handwerk und Fischerei gegeben.

Eisenbahn als Meilenstein

Mitte des 19. Jahrhunderts sei schließlich die Eisenbahn nach Markelfingen gekommen. „Das war ein Meilenstein“, betont Hildegard Bibby – denn sie sei nicht nur genutzt worden, um nach Radolfzell zu fahren und dort etwa bei der Firma Schiesser zu arbeiten, sondern auch, um Kies und Torf aus Markelfingen zu verladen. Ende des 19. Jahrhundert habe der Kiesabbau in Markelfingen eine große Rolle gespielt. „Das war eine große Einnahmequelle für den Ort“, erklärt Lorenz Thum – der Torfabbau am Mindelsee sei dagegen kein Erfolgsgeschäft gewesen.

Anfang des 20. Jahrhunderts habe schließlich der Tourismus in Markelfingen begonnen, etwa durch das Naturfreundehaus am See seien Besucher angelockt worden. Schließlich sei auch der Verkehrsverein – der mittlerweile „Markelfingen attraktiv“ heißt – gegründet worden, um Vermietern den Austausch und die Vernetzung zu ermöglichen. Wie Lorenz Thum betont, habe aber schon früher das Thema Naturschutz eine Rolle gespielt, es sei auf eine Verträglichkeit zwischen Umweltschutz und Tourismus geachtet worden.

„Mit Handkuss“ nach Radolfzell

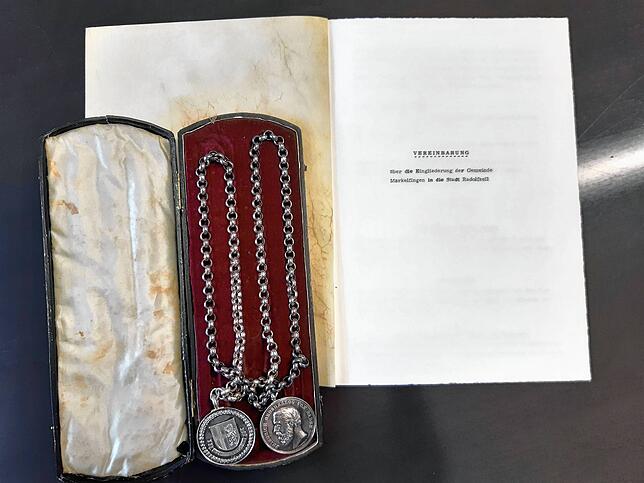

Nach dem Zweiten Weltkrieg sei Markelfingen nicht nur durch Pendler, die in Radolfzell und Singen arbeiteten, sondern auch durch viele Flüchtlinge und Heimatvertriebene gewachsen, so Hildegard Bibby. Und 1974 verlor Markelfingen schließlich die Selbstständigkeit und wurde nach Radolfzell eingemeindet.

Wie Lorenz Thum berichtet, sei damals zwar hart verhandelt worden, allerdings habe sich Markelfingen nicht gegen die Eingemeindung gewehrt. Und auch Radolfzell habe Markelfingen „mit Handkuss genommen“, denn die Gemeinde sei durch den Kiesabbau reich gewesen und habe auch schon als erste Gemeinde mit dem Bau einer Mehrzweckhalle begonnen.

Trotz all der Veränderungen, die Markelfingen in der Vergangenheit erlebt hat, sind noch heute historische Spuren im Ort zu finden, etwa die ehemalige Torkel, in der einst Wein gepresst wurde und weitere alte Gebäude wie das ehemalige Schul- und spätere Rathaus. Kreisarchäologe Jürgen Hald arbeitet zudem derzeit an neuen Informationsstelen, die im Neubaugebiet „Im Tal“ aufgestellt werden und dort dann einen Einblick in die römische Vorgeschichte bieten sollen. Dort gebe es dann auch eine Zeichnung zu sehen, die die gefundenen Gebäude des römischen Gutshofs zeigt.