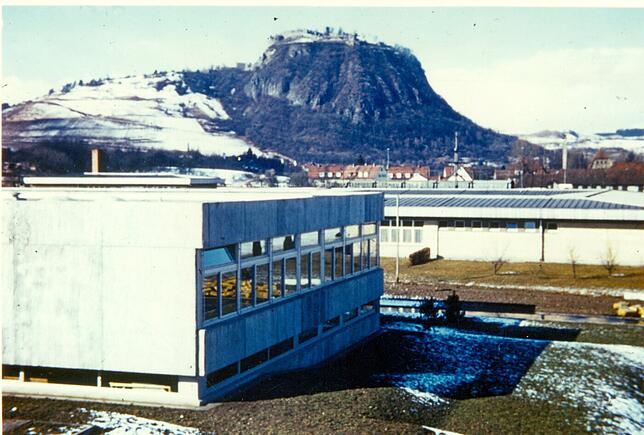

Quadratisch, praktisch, gut. – So kann man das Singener Friedrich-Wöhler-Gymnasium (FWG) auch heute noch beschreiben. Der Bau, der seit seiner Einweihung im Jahr 1972 um zahlreiche Klassenzimmer, Stockwerke und Anbauten erweitert wurde, entsprach in seiner Entstehungszeit den Vorstellungen von Moderne.

Modern war nicht nur der architektonische Entwurf von Hans Wörner, der im Rahmen eines Wettbewerbs auf Platz zwei gelandet war. Die Jury lobte damals die „Übersichtlichkeit und Zweckmäßigkeit“. Dass der Gemeinderat sich für diesen Entwurf entschied, lag wohl nicht zuletzt an der Erweiterungsfähigkeit. Ein weiser Entschluss, wie sich aus heutiger Sicht feststellen lässt. Schon bald nach der Eröffnung der neuen Schule stellte sich heraus, dass auch dieses Raumangebot für Singens Gymnasiasten nicht ausreichte.

Beflügelt von der laufenden Bildungsdebatte, drängten immer mehr Schüler der geburtenstarken Jahrgänge aus Singen und Umgebung ins Gymnasium. Das Hegau-Gymnasium, für 800 Schüler ausgerichtet, musste über 1600 Schüler im Schichtwechsel unterrichten. – Eine höchst unbefriedigende Situation. Die demografische Entwicklung der Schülerzahlen sei aber nicht der alleinige Grund gewesen, über den Bau eines zweiten Gymnasiums nachzudenken, erinnert sich Studiendirektor Josef Schnell in der Jubiläumsschrift zum 25-jährigen Bestehen des FWG im Jahr 1997. Eine Bewusstseinsänderung, ausgelöst durch den Altphilologen Georg Picht, der vor einer „Bildungs- und wirtschaftliche Katastrophe“ warnte, sollten nicht mehr Jugendliche das Abitur machen und studieren. Auch in Singen läuteten die Alarmglocken. Die Angst, von andern Ländern in Forschung und Entwicklung abgehängt zu werden, rückte das Thema Bildung ins öffentliche Interesse.

Ein Schnellschuss war der Bau des neuen Gymnasiums dennoch nicht. Der SÜDKURIER schrieb im Mai 1971 von einer „unwahrscheinlich langen Anlaufzeit“ bis zum Baubeginn. Doch bis zur Fertigstellung ging es dann schnell. Am 14. September 1972 begann der Unterricht. Die feierliche Einweihung fand am 4. November 1972 statt. Beim Richtfest am 14. Mai 1971 hatte der damalige Oberbürgermeister Friedhelm Möhrle von einem „Bollwerk für Intelligenz im Hegau“ mit europäischem Stil gesprochen. Der europäische Gedanke setzte sich später in Partnerschaften mit Schulen in Frankreich (Fontenay-le-Comte) und Italien (Fucecchio) fort. Sogar eine Partnerschaft mit Ballarat in Australien sollte die Völkerverständigung fördern und Offenheit demonstrieren.

Trotz aller Aufbruchstimmung wurde die Entwicklung im Münchriedgelände anfangs nicht von allen bejubelt. Tatsächlich zog 1972 in das neue Schulhaus auch ein neuer pädagogischer Gedanke ein: Die Klassenräume und das Lehrerzimmer waren offen. Etliche junge Lehrer wechselten vom Hegau-Gymnasium ins FWG. Wolfgang Hunn erinnerte sich in einem ebenfalls in der Jubiläumsschrift veröffentlichten Interview: „In den Jahren 1968 bis 1972 kamen sehr viele jüngere Kollegen ans alte Gymnasium, die andere Ideen in der Schule verwirklichen wollten, was zu einer Polarisierung innerhalb des Kollegiums führte. Jedem Kollegen wurde freigestellt, ob er ‚unten‘ unterrichten wollte oder ‚oben‘ bleiben wollte.“ Etwa ein Drittel des Gesamtkollegiums ging freiwillig, andere wurden gefragt. Ziel sei eine gute und menschliche Schule. Projekte in Kunst, Musik, Theater führen Schüler und Lehrer fächerübergreifend zusammen. Das lockte noch mehr Schüler an.

Erinnerungen eines Schulleiters

22 Jahre lang war Hans Zimmermann (84) der Leiter des FWG. Heute lebt er in Hilzingen. Er erinnert sich an die Zeit des Aufbruchs

Herr Zimmermann, bereits ein Jahr nach der Eröffnung des FWG zeigte sich, dass die Schule zu klein war. 1973/74 wurde über den Ausbau nachgedacht, weil acht Klassenzimmer und zwei Fachräume fehlten. 1978/79 folgten auf 70 Abiturienten 221 Sextaner. Warum wurde die Schule so überrannt?

Die Schule war neu und stand für moderne Unterrichtsideen. Die Begriffe Abiturientendefizit, Bildungskatastrophe sowie Chancengleichheit führten in den 70er Jahren zu einer großen Bildungsoffensive mit einem starken Schülerzuwachs. Die politische Entwicklung veränderte die pädagogische Ausrichtung. Diese Strömung war auch in Singen spürbar und hat der Stadt nicht geschadet.

In welchen Bereichen hat sich das am deutlichsten gezeigt?

Es herrschte eine Aufbruchstimmung unter den fortschrittlichen Pädagogen, die zum Teil vom Hegau-Gymnasium an die neue Schule wechselten. Es herrschte ein offenes Klima im Kollegium und auch gegenüber den Schülern. Wir konnten gestalten.

Welche Rolle spielten die außerschulischen Aktivitäten wie Theater-, Kunst- und Musik-Workshops? Oder auch die Schulpartnerschaften?

Daran werden sich Generationen von Schülern erinnern. Diese Dinge sind gemeinschaftsstifend. Ich habe großen Wert darauf gelegt. Durch meine persönliche Geschichte mit Flucht und Vertreibung habe ich an die deutsche Wiedervereinigung geglaubt.

Wie war das Verhältnis zwischen Hegau-Gymnasium und FWG? Gab es Kontakt zum Hegau-Gymnasium?

Wir waren immer in Verbindung. Zu Karl Glunk bestand eine Freundschaft. Die Fasnacht hat uns geprägt.

Was war Ihr schlimmster Moment?

Der Tod einer Schülerin, die auf dem Schulweg verunglückte. Vor die Eltern und Schüler zu treten und etwas zu sagen, fiel mir sehr schwer.

Fragen: Gudrun Trautmann