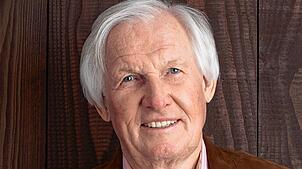

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben viele Gesichter. Da gibt es nicht nur die körperlichen Folgen in Form eines Long-Covid-Syndroms, sondern auch die psychosoziale Komponente. Der Ärztliche Direktor des Reha-Zentrums Klinik Hüttenbühl Bad Dürrheim, Harald Schickedanz, berichtet dazu über seine Erfahrungen.

Wie wirkt sich die Pandemie auf Menschen aus? „Dazu muss man zwei Dinge unterscheiden“, sagt der Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie. „Einmal ist da die virologische Perspektive. Sie ist eine Bedrohung. Doch eine Pandemie solchen Ausmaßes hat auch immer auch eine psychosoziale Komponente.“ Man könne es so unterscheiden: Es gibt eine biologische Wirkung, die (schwere) Erkrankung, die eventuell sogar mit dem Tod endet. Aber inzwischen wisse man auch, dass Bruchstücke des Virus die Blut-Hirn-Schranke überwinden und im Gehirn Schädigungen hervorrufen können. Das Post-Covid-Syndrom verursacht also auch neuropsychologische Schäden.

Jedoch sei eine wahrscheinlich sehr viel größere Komponente in den psychosozialen Auswirkungen zu sehen, so der Psychotherapeut. Also nicht nur Angst und beeinträchtigende Krankheitsfolgen, sondern auch die Auswirkungen des Lockdowns: Arbeitslosigkeit, Überlastung, Existenzängste, Auswirkungen auf die Kinder. „Patienten, die alleinerziehend sind, sind erheblich mehr belastet, als wenn es noch einen Familienverband gibt“, weiß Schickedanz aus den Rückmeldungen der Patienten zu berichten. „Sozial benachteiligte Kinder, eben oft von Alleinerziehenden, oder sozial schwächer gestellt, haben durch den Lockdown die doppelte und dreifache Last zu tragen.“ Ein weiterer großer Faktor: „Einsamkeit macht krank.“ Der Diagnosekreis müsse eigentlich um das „Post-Lockdown-Syndrom“ erweitert werden. Schickedanz: „Wenn ein Kind in solchen Jahren einen schlechten Abschluss hat und schlechte Möglichkeiten, wirkt sich das über Jahre und Jahrzehnte in die Zukunft aus. Das sind Dinge, die wir zurückgemeldet bekommen.“

Nicht zuletzt: „Zuviel Isolation erhöht die Konflikt- und Gewaltbereitschaft bei isolierten Menschen. Davon kriegen wir in den Aufnahme- und Gruppengesprächen doch einiges berichtet.“ Und wie gesagt, sei der Einsamkeitsfaktor ein wichtiger Punkt. Menschen mit psychischen Erkrankungen würden sich oft außen vor fühlen, sich abgewertet fühlen, hätten Probleme mit dem Anschluss, und jetzt komme dieser Zusatzfaktor hinzu.

Erhöhte Antragszahlen zur Reha

Was den Patienten bei der Rehabilitation besonders helfe, sei die doch trotz Corona-Bedingungen halbwegs funktionsfähige Infrastruktur in der Klinik. Künstlerische und körperliche Aktivitäten, die Gruppengespräche und ein – hygienemäßig überwachtes – Areal, in dem man Mitmenschliches teilen kann. Das schlage sich inzwischen in erhöhten Antragszahlen nieder. Je mehr Belastungsfaktoren sich aufsummieren, umso stärker sei laut den Antrags- und niedergelassenen Beratungsstellen die Nachfrage nach einer Rehabilitation.

Soziale Vernetzung hilft

Sobald Menschen gut eingebunden seien in familiäre oder freundschaftliche Strukturen, auch am Arbeitsplatz, seien sie nach seiner Erfahrung auch deutlich resilienter, erklärt Schickedanz weiter. Während er aktuell die Zeitersparnis schätze, nicht regelmäßig nach Berlin fahren zu müssen, wo er in einem Gremium des Fonds Sexueller Missbrauch arbeitet, sondern dass diese Treffen derzeit virtuell stattfinden, wisse er auf der anderen Seite von großen Problemen unter jungen Studenten.

Seine Kinder und deren Kommilitonen säßen das dritte Semester in Folge nur vor dem Bildschirm. Vielen Kommilitonen seiner Kinder gehe es richtig schlecht ohne die sozialen Kontakte und das Treffen mit Freunden.

Was würde er sich von der Zukunft wünschen? „Meine Hoffnung wäre, dass man sozusagen von diesem Fahren auf Sicht, von dem Leben von der Hand in den Mund, was die beschleunigte Zeit, mit sich bringt, wieder wegkommt. Dass man in vielerlei Hinsicht nachhaltig wird. Die Pandemie-Bekämpfung sollte nicht nur virologisch, sondern auch in psychosozialer Hinsicht erfolgen.“

In der Klinik Hüttenbühl werde auf kooperatives Vorgehen gesetzt. Wenn man die Leute ins Boot holt und in die Verantwortung nimmt, anstatt sie zu drücken, sei man einfach erfolgreicher. „Aus meiner Sicht fließen noch zu wenig psychosoziale Erkenntnisse in die Top-down-Konzepte ein. Man müsste viel mehr kommunizieren, viel mehr vernetzen. Was und wie kann man machen, um die Konzepte anzupassen? Die politischen Institutionen sind zu veraltet und unflexibel. Man muss langfristiger und nachhaltiger Denken.“

Ein rasanter Wettlauf

Das mit den Impfungen sei ein rasanter Wettlauf, findet der Psychologe. Grundsätzlich sei die Entdeckung der Prävention durch Impfung gegenüber Infektionserkrankungen von Beginn an in der Medizin ein sehr umkämpftes Konzept, sei aber eines der wirksamsten Konzepte überhaupt. Man müsse da zum Beispiel nur mal an die Pocken denken. Gefährliche neue Viren werde es immer geben, es gibt sie Millionen von Jahren. „Aber die heutige Globalisierung, Mobilität und Tourismus – wir sind ganz schnell überall – hat den Nachteil, dass diese gefährlichen Tierchen auch schnell überall sind. Das ist ein Wettlauf“, erklärt Harald Schickedanz seine Sicht.

Impfungen seien immer mit einem Risiko verbunden. Die Gefahr von Nebenwirkungen sei nie Null. Schwierig werde es, wenn das oberstaatlich oder verleugnend wird. „Wir brauchen Transparenz und Diskussion, gute Abklärung, Wissenschaft und Forschung. In Ländern, in denen der Sektor Gesundheitsbereich unterfinanziert ist, kann man derzeit die katastrophalen Ergebnisse sehen. Obwohl wir hier noch besser gestellt sind, wurden in Deutschland dennoch viele öffentliche Faktoren vernachlässigt.“

„Es gibt lange Tradition von Diskussion um solche Maßnahmen“, so Schickedanz zur Diskussion um die Impfungen. „Es wird immer Leute geben, die nicht einverstanden sind. Aber es gibt auch so etwas wie Gemeinsinn, also auch Rücksicht auf andere zu nehmen und nicht nur an sich selbst zu denken.“

Etwas für sich selbst tun

„Es ist immer wichtig, sich um seine Ressourcen zu kümmern, tun, was Freude macht. Mehr Briefe schreiben, telefonieren, sich trotzdem draußen bewegen, sich austauschen, so gut man kann und wenn‘s eskaliert, sich Hilfe holen, um Gewalt zu verhindern.“ Aus der Not eine Tugend machen, sei kein dummer Spruch. In der Not entstehe Kreativität, Menschen bringen erstaunliche Dinge zustande, wenn sie in Not geraten. „Es gibt viele Dinge, an die man in Zukunft großes Fragezeichen setzen muss. Die Pandemie wird hoffentlich auch Impulse setzen, die nicht nur nachteilig sind“, hofft der Psychologe abschließend.