Feinstaubalarm und Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. In Donaueschingen ist dies heute kein Thema. Hier bewegt sich die Hoffnung vielmehr in die entgegengesetzte Richtung: Das Prädikat Luftkurort ist das angestrebte Ziel der Verantwortlichen im Rathaus und in der Kommunalpolitik, nachdem das Prädikat „Erholungsort“ bereits 2012 erreicht werden konnte.

Bei dieser positiven Entwicklung ist vielfach schon vergessen, dass die Stadt der Donauquelle in den Sechzigerjahren tatsächlich ein großes Problem mit der Luftverschmutzung hatte. Damals gab es aber die Sensibilität für dieses Thema noch nicht, vermutlich auch noch nicht die feinen Messmethoden, um den Grad der Luftverschmutzung genau bestimmen zu können.

Eine Erkenntnis gab es aber schon damals: Die auf dem Rathausplatz gemessenen Luftschadstoffe übertrafen sogar die Werte auf der Place de la Concorde in Paris. Diese überraschende Feststellung war Anfang der Siebzigerjahre das Ergebnis der Untersuchung einer Gruppe junger Forscher. Die damaligen Überlegungen zur Reduzierung des Autoverkehrs im Stadtzentrum erhielten dadurch neuen Schwung.

Was aber war die Ursache für solch einen Anstieg der Belastung? Der Straßenverkehr hatte in den Sechzigerjahren enorme Zuwächse mit gravierenden Auswirkungen sowohl beim überörtlichen, als auch beim innerörtlichen Verkehr. Damals gab es weder die Autobahn von Stuttgart zum Bodensee noch die Umgehungsstraßen B 27/33 und B 31.

Die Verkehrsströme auf diesen Bundesstraßen wälzten sich durch den Stadtkern und ein großer Teil davon eben auch über den Rathausplatz. Der war damals noch anders frequentiert. Zu dieser Zeit mündeten in ihn noch fünf Straßen ein. Verstärkt wurden die Verkehrsprobleme durch lange Staus an den beschrankten Bahnübergängen in der Mühlen- und Bräunlinger Straße sowie der Ampelanlage an der Engstelle bei der Stadtkirche St. Johann.

Erschwerend kam hinzu, dass es in der Zeit des Wirtschaftswunders auch mit der allgemeinen Entwicklung steil nach oben ging, was sich insbesondere in hohen Wachstumsraten im Hoch- und Tiefbau manifestierte. Die Industrie boomte, wer in einem Unternehmen kündigte, fand auf der gegenüberliegenden Straßenseite direkt eine neue Anstellung. Die Auswirkungen schlagen sich auch im Alltag nieder: Ekkehard Bächle und Günther Lohr erinnern sich noch lebhaft an die vielen Kieslaster, die leer und voll beladen Tag für Tag durch die Josefstraße, Karlstraße und Lehenstraße donnerten und von den zahlreichen Straßenanliegern als große Belästigung empfunden wurden.

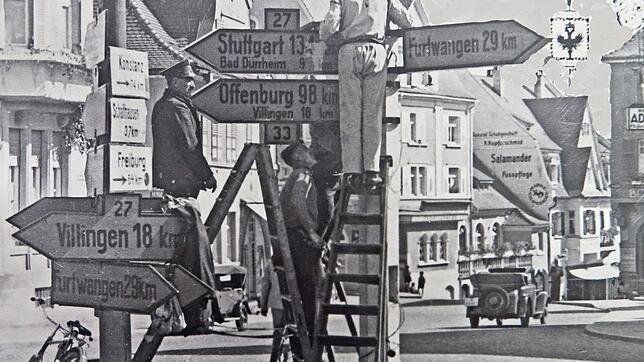

Alle Straßen führen nach Donaueschingen: Die Rolle als Verkehrsknotenpunkt

- Bundesstraßen: Donaueschingen war bis zur Fertigstellung der Umgehungsstraße ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Besonders für die Bundesstraßen 27 (Stuttgart-Schaffhausen), 31 (Freiburg-Lindau) und 33 (Offenburg-Konstanz). Was ursprünglich mal als Vorteil für die Stadt gesehen wurde, entwickelte sich allerdings mit der Zunahme des Autoverkehrs zu einer starken Belastung. Aus dem Verkehrsknoten wird ein Verkehrspulk. Der gesamte Verkehr auf diesen Straßen quälte sich auch noch in den Sechzigerjahren durch Donaueschingen. Hinzu kam noch der Verkehr aus dem Bregtal von Wolterdingen her über die Landstraße 180 sowie der Verkehr aus dem Brigachtal von Grüningen her über die Landstraße 178 a und der Verkehr aus der Ostbaar über die Landstraße 183. Der innerörtliche Verkehr zwischen der Siedlung und dem Zentrum erfolgte über die Brigach-Brücken und über die jeweils beschrankten Bahnübergänge in der Mühlenstraße und in der unteren Bräunlinger Straße. Hinzu kommt damals der Umstand, dass die Straße über den Schellenberg nach Bräunlingen damals noch nicht gebaut war. Die beschrankten Bahnübergänge bewirkten durch die oft geschlossenen Schranken lange Staus und strapazierten dadurch die Nerven der Autofahrer erheblich. Ebenfalls noch nicht vorhanden war die Pfohrener Straße mit dem sogenannten Kaiser-Kreisel. Wo sich heute das Autohaus Südstern befindet, erhob sich damals das landwirtschaftliche Anwesen der Familie Schnitzer. Die B 31 in Richtung Konstanz führte damals über die Fürstenbergstraße und über das heute abgehängte Teilstück an der Kreuzung Fürstenbergstraße und Stadionstraße am Park vorbei in Richtung Pfohren.

- Entlastung: Die gab es vom überörtlichen Verkehr durch die Autobahn A 81, an die Donaueschingen 1978 mit dem ersten Teilstück der geplanten Schwarzwald-Autobahn vierspurig angeschlossen wurde. Eine ganz besondere Entlastung entstand allerdings etwas später durch die Umgehungsstraße B 27/33, deren Verkehrsfreigabe 1974 erfolgte. Weitere wichtige Entlastungsmaßnahmen waren der Bau der Schellenbergbrücke, mit dem auch der schienengleiche Bahnübergang beseitigt wurde. Zudem der Bau der Mühlenbrücke, die ebenfalls die Eisenbahnlinie und die Brigach überspannt, der Bau des Inneren Verkehrsrings im Zuge der Hermann-Fischer-Allee und des Hindenburgrings sowie schließlich der Neubau der Pfohrener Straße.