Seit 15 Jahren bietet Martina Wiemer Führungen über die jüdische Geschichte in Donaueschingen an. Ihr liegt das Thema sehr am Herzen und hat dazu intensiv recherchiert. Dabei fand sie ebenso Interessantes wie Erschreckendes über die Schicksale der jüdischen Familien in Donaueschingen heraus. Darüber erzählt sie detailliert in ihren Führungen.

Erste Erläuterungen am blauen Rathaus

Wiemers Führung mit einem halben Dutzend Teilnehmern beginnt an diesem April-Sonntag am blauen Rathaus. Hier betont sie, dass die Familien Bürger des normalen Eschinger Alltages waren. Sie waren in Vereinen tätig, feierten die Fasnet und waren in Donaueschingen Bürger jüdischen Glaubens. „In erster Linie waren sie aber Eschinger“, erklärt Wiemer.

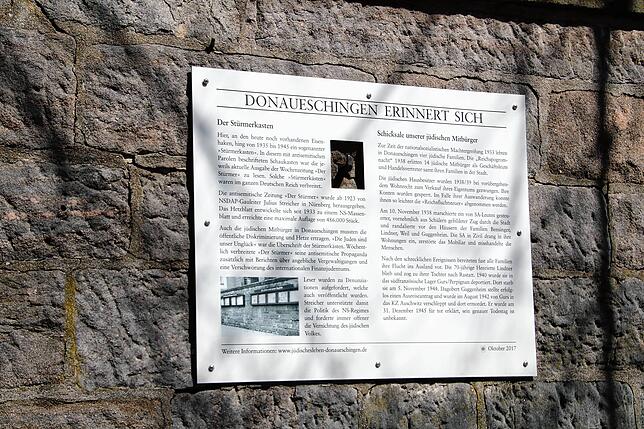

Doch ab 1935 wurden am Rathaus sogenannte Stürmerkästen aufgehängt, benannt nach dem nationalsozialistischen Hetzblatt „Der Stürmer“. Auf diesen Kästen stand in großen Lettern „Die Juden sind unser Unglück.“ Heute hängt an der Stelle eine Gedenktafel, welche von Wiemer organisiert wurde.

Judenboykott auch in Donaueschingen

Die Stadtführung von Wiemer widmet sich thematisch dem Judenboykott, welcher den Anfang des organisierten Terrors gegen die jüdisch verfolgte Bevölkerung kennzeichnete. Mit dem Judenboykott am 1. April 1933 habe die Judenverfolgung begonnen, zitiert Wiemer den Literaturwissenschaftler Dirk Hempel.

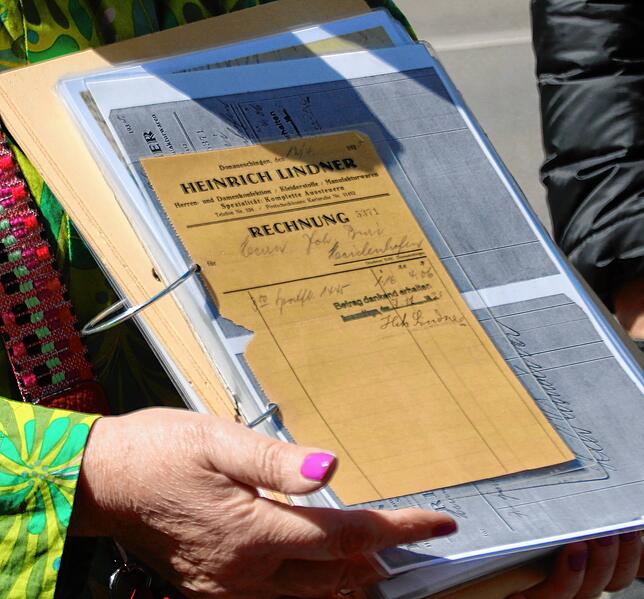

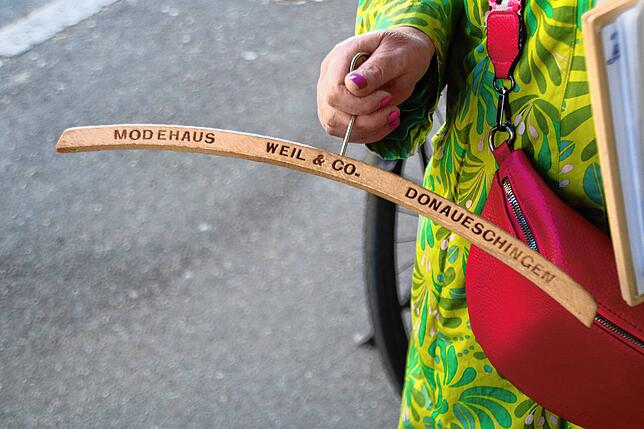

Der Boykottaufruf bezog sich auf jüdische Geschäfte, Warenhäuser, Banken, Arztpraxen, Rechtsanwalts- und Notarkanzleien. Die Parole damals: „Kauft nicht bei Juden“. Auch in Donaueschingen wurde der Boykott praktiziert, erzählt Wiemer.

Der Pogrom 1938 in Donaueschingen

In Donaueschingen fand das Pogrom einen Tag lang statt. Am Vormittag des 10. Novembers 1938, nach der Reichspogromnacht, seien Schüler und ihre Lehrer aufgefordert worden sein, zum Bahnhof zu kommen, erzählt Wiemer. Dort wurden sie von SA-Männern in Zivil empfangen.

Grund für die Zivilkleidung sei gewesen, dass die Nazis so propagieren konnten, dass der Zorn vom Volke ausginge. Die Schüler mussten den SA-Leuten folgen und ihnen bei ihren Gräueltaten gegen die jüdischen Familien zusehen.

Die SA-Männer drangen in die Häuser der Familien ein und zerstörten das Mobiliar, randalierten und misshandelten die Bewohner, so Wiemer. Siegfried Weil, so Wiemers Recherche, wurde in seinem Heim von 20 bis 30 Männern überwältigt, geschlagen und getreten. Er soll im Anschluss die Treppe hinuntergeschleift worden sein. „Dabei knallte sein Kopf immer und immer wieder gegen die Stufen“, erzählt Wiemer.

Straßennamen den Familien gewidmet

2020 beschloss der Gemeinderat vier Wege in Donaueschingen nach den jüdischen Familien umzubenennen. Es gehe um eine Stellungnahme der Stadt zu einem sehr sensiblen Thema, sagte OB Erik Pauly damals. Doch es ist nicht nur der Familienname, sondern auch der Name der Frauen.

Die Frauen hätten eine besondere Rolle als Opfer, erklärt Wiemer. Sie würden zu oft in der Geschichte übersehen. Denn gerade jüdische Frauen hätten nach dem Krieg besondere Schwierigkeiten gehabt. Etwa als es galt nachzuweisen, dass sie gearbeitet hatten, um eine Rente zu bekommen.

Wiemers Führung zeigt mit aller Deutlichkeit, dass die Gräueltaten der Nationalsozialisten direkt vor der eigenen Haustüre passiert sind.

Von wegen unschuldige Kleinstadtidylle

„Die Idylle der Kleinstadt kann man vergessen. Hier ist alles an Grausamkeit passiert, was auch in den großen Städten passiert ist“, sagt Wiemer. Ihr Credo in ihren Führungen ist „Erinnern. Bedenken. Wachsam sein.“ Sie betont, dass man gerade jetzt wieder wachsam sein müsse, damit so etwas nie wieder passiert. Bald seien auch die letzten Zeitzeugen fort. „Es ist unsere Verantwortung, dass so etwas nicht wieder passiert“, so Wiemer.

Martina Wiemer macht zwar künftig keine Stadtführungen mehr, die Führungen über jüdisches Leben in Donaueschingen gehen aber weiter. Sie sind auch kostenlos – jede Spende in den Führungen spendet sie weiter ans Museum in Gailingen. Weitere Termine in diesem Jahr im September zur Reichpogromnacht 1938, im Oktober zur Deportation nach Gurs 1940. Weitere Führungen macht sie auf Anfrage.