Feiern schafft Gemeinschaft, vermittelt Werte und bringt Freude in unser Leben. So auch im Donaueschinger Glashaus. Das Tanzlokal am Bahnhof war über Jahre hinweg eine Institution in der Donaueschinger Feierszene. Doch jetzt ist es dort ziemlich ruhig geworden, wo einst getanzt wurde und die Musik dröhnte.

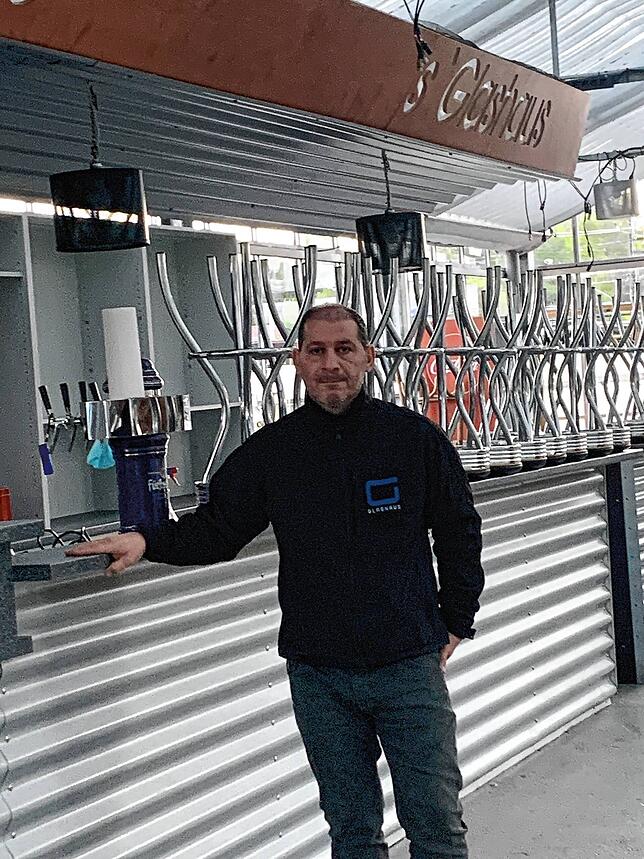

Die Schließung des Glashauses in Donaueschingen markiert das Ende einer Ära, die von Sevgi und Cevdet Bagci über neun Jahre hinweg mit viel Engagement und Herzblut gestaltet wurde.

Die vergangenen Monate des Clubs waren von finanziellen Schwierigkeiten und einem stetigen Rückgang der Besucherzahlen geprägt. Nachdem die harten Einschränkungen der Corona-Pandemie aufgehoben wurden, herrschte zunächst Optimismus. „Drei Monate nach Corona war der Laden noch bumsvoll“, erinnert sich Cevdet Bagci. Die Menschen hatten einen großen Nachholbedarf und suchten wieder Orte auf, an denen sie unbeschwert feiern konnten.

Doch dieser Aufschwung war nur von kurzer Dauer. Bereits Mitte 2023 begann die Besucherzahl stark zu sinken, was den wirtschaftlichen Druck auf den Betrieb enorm erhöhte. „Keiner kam mehr Mitte des letzten Jahres und dann musste ich aus eigener Tasche zahlen“, beschreibt Cevdet die zunehmend prekäre Lage.

Die steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen – von den DJs über das Personal bis hin zur Miete – führten dazu, dass die Einnahmen bei weitem nicht mehr ausreichten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. „Irgendwann muss Schluss sein, das hat keinen Wert“, resümiert Cevdet resigniert. Die Entscheidung, den Club zu schließen, fiel den Pächtern schwer, war jedoch unvermeidlich.

Ein wesentlicher Grund für die Probleme des Glashauses sei in den veränderten Gewohnheiten der jüngeren Generation gelegen. „Die neue Generation geht nicht mehr feiern, alles sei zu teuer“, erklärt Cevdet. Während früher die Clubszene florierte und das Nachtleben ein fester Bestandteil des sozialen Lebens war, hat sich dies in den letzten Jahren deutlich verändert.

Die wirtschaftliche Unsicherheit und steigende Lebenshaltungskosten zwingen viele junge Menschen, ihre Ausgaben zu überdenken. Feiern zu gehen und Geld für Eintritt, Getränke und Unterhaltung auszugeben, ist für viele kein selbstverständlicher Teil des Lebens mehr.

Obwohl das Glashaus im Vergleich zu anderen Clubs in der Region moderate Preise geboten habe, konnte es den steigenden finanziellen Belastungen nicht standhalten. „Dabei hatte ich deutlich geringere Preise als die Konkurrenz“, betont Cevdet, doch selbst das reichte nicht aus, um das Ruder herumzureißen.

„Es tut immer noch weh“

Für die ehemaligen Pächter ist die Schließung des Glashauses nicht nur ein beruflicher Einschnitt, sondern auch ein emotionaler. Über neun Jahre hinweg war der Club nicht nur ihr Arbeitsplatz, sondern auch ein Ort, an dem sie viele Stunden ihres Lebens verbrachten, Menschen zusammenbrachten und unzählige Abende und Nächte miterlebten.

„Es ist schon sehr schade, es tut immer noch weh“, sagt Cevdet. „Man macht so viel Arbeit, man steckt da so viel Herzblut und Arbeit rein und dann kommt so etwas.“

Die Schließung bedeutet auch einen Einschnitt für die Clubszene in Donaueschingen, denn das Glashaus war ein Ort, an dem die Menschen gerne zusammenkamen und der stets gut besucht war. „Das Glashaus war immer ein Selbstläufer. Es war immer voll, da hatte ich gar keine Bedenken. Die Leute kamen gerne und es gab nie Stress“, erinnert sich Cevdet an die guten Zeiten.

Trotz des Wehmuts über das Ende des Glashauses richten Sevgi und Cevdet Bagci ihren Blick nach vorne. Sie planen eine kurze Ruhepause, um sich zu erholen und neue Kraft zu schöpfen. Gleichzeitig sind sie auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und Konzepten, die sie in der Zukunft verwirklichen könnten.

Das sogenannte “Clubsterben“ ist in Baden-Württemberg ein drängendes Problem, das sich in den vergangenen zehn bis 15 Jahren deutlich verschärft hat. „Besonders in ländlichen Gebieten und kleineren Städten sehen wir einen deutlichen Rückgang von Clubs“, berichtet Justus Bartlewski, Pressesprecher des Vereins Clubkultur Baden-Württemberg e.V. Die Ursachen seien vielfältig: wirtschaftliche Probleme, zunehmende behördliche Auflagen und tiefgreifende Veränderungen im Freizeitverhalten.

Ein entscheidender Faktor sei die Gentrifizierung. „Steigende Mieten und die Umwandlung ehemaliger Industrie- oder Gewerbegebiete in Wohnflächen verdrängen Clubs und Veranstaltungsorte“, erklärt Bartlewski.

Hinzu kommen verschärfte Lärmschutzauflagen, die hohe Investitionen in Schallschutzmaßnahmen erforderlich machen, die sich viele kleine und mittelgroße Clubs nicht leisten können. „Das zwingt viele zur Schließung oder verhindert, dass neue Clubs überhaupt entstehen.“

Der Verein fordert daher, dass Clubs als kulturelle Nutzungsstätten in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) anerkannt und die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) angepasst wird. „Hier stehen bald wichtige Entscheidungen an – wir hoffen, dass diese im Sinne der Clubkultur ausfallen“, so Bartlewski.

Preissteigerungen kaum ausgleichbar

Neben diesen strukturellen Problemen hätten verschiedene Krisen zu erheblichen Preissteigerungen auch im Clubbereich geführt. „Diese Preissteigerungen sind schwer mit den Einnahmen auszugleichen, was das wirtschaftliche Handeln für die Betriebe zunehmend schwieriger macht“, betont Bartlewski. Um das Clubsterben zu stoppen, müssten dringend Maßnahmen ergriffen werden, um bestehende Locations zu schützen und neue zu fördern.