„Dass er nicht im Großen Brockhaus steht, ist ein Fehler; er gehört in eine Reihe mit Max Liebermann und Max Slevogt.“ Für Mark R. Hesslinger, den Kustos der Kunststiftung Hohenkarpfen, zählt der Maler Christian Landenberger (1862-1927) zu den bedeutenden Vertretern des Deutschen Impressionismus.

Ausstellung

Ihm ist die aktuelle Ausstellung auf dem Hohenkarpfen bei Hausen ob Verena gewidmet. Für die Besucher bietet sie eine beispielhafte „Schule des Sehens“ auf den klassischen Gebieten Landschaft und Figur. SÜDKURIER-Leser können sich im Folgendenden virtuell bereits einen Teil der Ausstellung anschauen und dabei exemplarische Begriffe aus der Schule des Sehens entdecken. Los geht‘s.

Die virtuelle Ausstellung beginnt mit einem Tierporträt. Der Begriff Porträt benennt üblicherweise das Bildnis eines Menschen. Vergleichbar ist das Tierporträt. Landenbergers „Ziegen im Stall“ sind ein Muster dafür, wie mehrere Tiere charaktervoll und detailreich dargestellt werden können. Der Lichteinfall durch das Stallfenster auf die kleine Ziege im Heutrog ist Impressionismus bis ins kleinste Detail. #Tierporträt

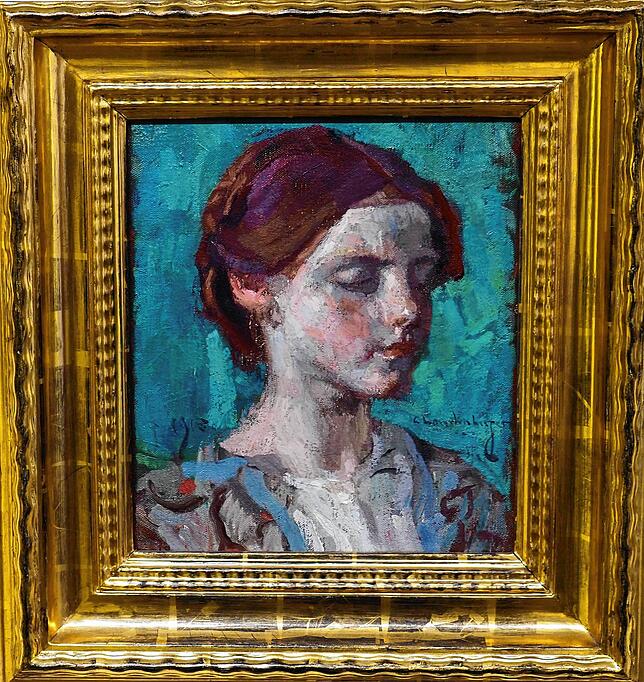

Besondere Wörter und ganz eigene Redewendungen nutzen und pflegen viele Berufsgruppen, so auch Künstler und Kunstwissenschaftler. Hesslinger beschreibt die Farbgebung von Landenbergers „Mädchenkopf II“ sehr akribisch: „Das Porträt wirkt frisch und blühend, der Hintergrund ist von einem strahlenden Grünblautürkis.“ #Fachsprache

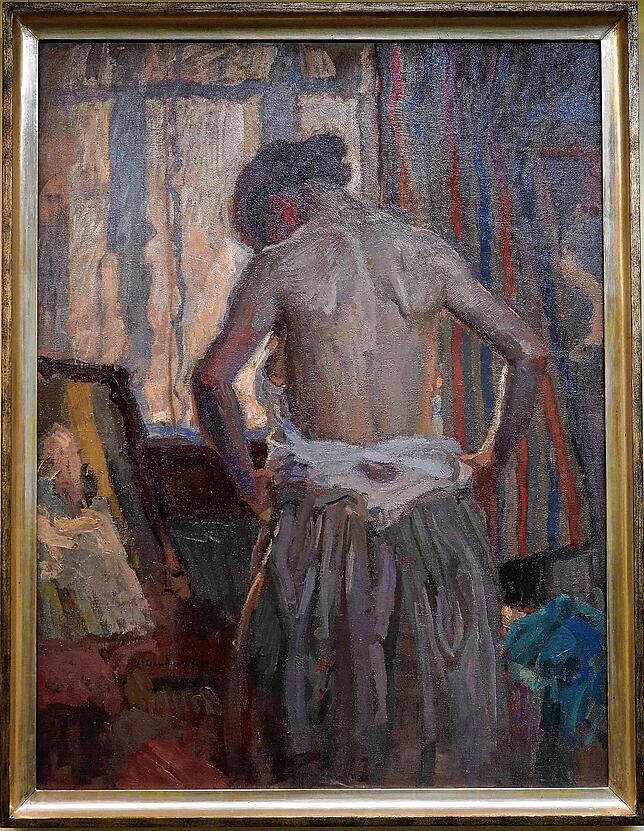

Weiter geht es mit einem Rückenakt. Der weibliche Rücken als Akt stellt einem Maler die Aufgabe, Zeigen und Verbergen in eine ästhetische Balance zu bringen. Mit dem Bild „Mädchen im Spiegel“ gelingt es Landenberger, eine doppelte Schwierigkeit zu lösen. Erst filtert er das durch einen Vorhang von außen kommende Licht, dann bringt er mit den Reflexen dieses gedämpften Lichts den Körper zu seiner Wirkung. #Rückenakt

Landenbergers „Betendes Mädchen in der Kirche“ von 1914 lässt in seiner Bildkonzeption an künftige Entwicklungen der Malerei denken – es wirkt modern. In seinem kargen Stil und seiner betont waagerechten und senkrechten Linienführung kann man an den Niederländer Piet Mondrian denken. Hat er doch wenige Jahre später die Vertikale und die Horizontale im rechten Winkel zu einem Prinzip seiner Malerei gemacht. #Modernität

Mark R. Hesslinger steht bei Landenbergers großflächigem Donautal-Bild mit dem volksliedhaften Titel „Nun ade du stilles Haus“. Er nennt die Arbeit eine „fantastische Grünmalerei“. Dabei handelt sich um eine Technik, bei der der Künstler hauptsächlich mit vielerlei feinen Abstufungen der Grundfarbe Grün und damit Ton in Ton arbeitet. #Ton-in-Ton-Malerei

Zwei Frauen malt Landenberger in seinem Werk „Auf der Empore“. Ins Auge fällt seine Meisterschaft bei der Darstellung von Oberflächen wie der menschlichen Haut oder von Kleiderstoffen. Inkarnat heißen die Farbtöne, die ein Maler zum Beispiel für die Gesichtshaut wählt – das zarte Rot und Weiß der jüngeren Dame im verlorenen Profil, das Graubraun gestaltete der älteren. #Oberflächendarstellung

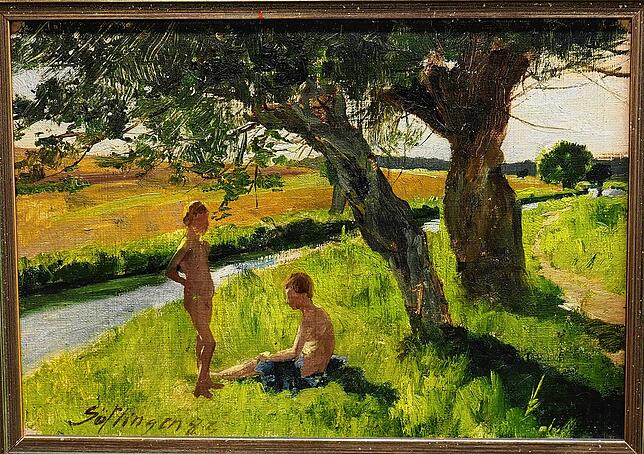

Freilichtmalerei: „Knaben an einem Bach“, ein Frühwerk von Landenberger, ist ein Paradebeispiel für Freilichtmalerei. Im Gegensatz zur Ateliermalerei bildet der Künstler sein Motiv draußen in natürlichem Licht und einem natürlichen Umfeld ab. Die Atmosphäre dieses Bildes ergibt sich aus dem poetischen Zusammenklang von jugendlicher Unbekümmertheit und sommerlicher Flusslandschaft. #Freilichtmalerei

Der virtuelle Rundgang endet mit dem Bild „Ammersee mit Segelboot“. Die Maler der sich im 19. Jahrhundert ausbildenden Stilrichtung des Impressionismus haben unter anderem einen ausgeprägten Bezug zu Naturstimmungen. Landenbergers mit schnellem Strich gemaltes Bild zeigt einen wesentlichen Unterschied zu französischen Künstlern wie Claude Monet: Die Farben etwa des Himmels und der Wolken sind hier deutlich gedeckter. #Impressionismus

Die Werke Landenbergers werden in der Kunststiftung Hohenkarpfen noch bis zum 8. November zu sehen sein.