Spätestens Ende kommenden Jahres wird das letzte Kernkraftwerk in Deutschland abgeschaltet, so wurde es nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 beschlossen. Auch die Schweiz beschloss im selben Jahr den Atomausstieg, allerdings sollen alle bestehenden Kraftwerke noch bis zum Ende der Betriebsdauer weiterlaufen. Die Betriebsdauer liegt im Ermessen der Betreiber – das älteste Kraftwerk der Schweiz, Beznau 1, läuft nach mehr als 50 Jahren noch immer.

Doch auf mittelfristige Sicht werden auch in der Schweiz alle Atomkraftwerke vom Netz gehen, der Bau neuer Reaktoren wurde nach einer Volksabstimmung im Jahr 2017 durch die eidgenössische Bundesregierung verboten. Auf lange, nein, sehr sehr lange Zeit hingegen strahlt der radioaktive Müll noch weiter, der in den Anlagen produziert wurde.

Die Suche nach Orten, wo der radioaktive Müll langfristig strahlen kann, ohne Mensch und Umwelt zu schaden, ist eine Aufgabe, die so weit in die Zukunft blickt wie kaum eine andere Aufgabe, die sich der Gesellschaft derzeit stellt: Eine Million Jahre müssen vergehen, bis der Atommüll keine Gefahr mehr darstellt. Dennoch: Der Atommüll ist da und die schier unmögliche Aufgabe muss gelöst werden.

Zwei Länder auf der Suche nach einem Endlager

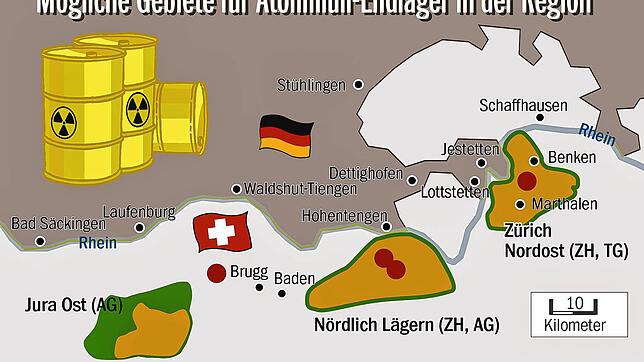

Sowohl Deutschland als auch die Schweiz befinden sich derzeit auf der Suche nach geologischen Tiefenlagern für den Atommüll. Während Deutschland derzeit noch ergebnisoffen Teilgebiete sucht, in denen die Lagerung untertage aufgrund des Gesteinsvorkommen grundsätzlich möglich ist, steht in der Schweiz bereits 2022 die Entscheidung für einen definitiven Standort im Raum.

Das führt zur Situation, dass der Landkreis Waldshut derzeit von beiden Ländern zwischen Endlager-Vorschlägen eingeklemmt wird. Auf der deutschen Teilgebietekarte ist zu erkennen, dass auf einer Fläche zwischen Stühlingen und Bonndorf Voraussetzungen für eine Endlagerung bestehen.

In der Schweiz hingegen befinden zwei der drei übrigen Standortvorschläge in unmittelbarer Grenznähe: „Zürich Nordost“ gegenüber von Jestetten sowie „Nördlich Lägern“ gegenüber von Hohentengen. Auch „Jura Ost“ bei Birr ist nur rund 20 Kilometer von der Grenze (auf Höhe der beiden Laufenburg) entfernt.

Warum sind die Bedingungen für ein Tiefenlager in der Region so gut?

Um Mensch und Umwelt vor Strahlung der radioaktiven Abfälle zu schützen, muss der Atommüll bestenfalls tief genug in der Erde eingelagert werden. Das dort vorhandene Gestein sollte so beschaffen sein, dass es ein gutes Abdichtungsvermögen hat. Im Gebiet bei Stühlingen ist kristallines Wirtsgestein vorherrschend. Das sind Gesteine, die durch Kristallisation entstehen: Zum Beispiel Granit, das als sehr stabil, aber auch anfällig für Risse gilt.

Die Schweiz suchte in den 70ern noch ein Atommüll-Endlager in Granitschichten, fand allerdings keine geeignete Formation. Also entschied sich die Schweiz ab 2008 für ein Endlager im Opalinuston. Die Gesteinsschicht ist in der Nordschweiz und in Süddeutschland verbreitet – sie entstand vor rund 173 Millionen Jahren, als Europa noch ein Meer war, auf dessen Boden sich Tonschlamm ablagerte, der sich zum Opalinuston verfestigte. Auch im deutschen Suchprozess sind Gebiete ausgewiesen, in denen das „präteritäre Tongestein“ vorkommt – zum Beispiel in Schwaben und nördlich von Schaffhausen.

Könnte man nicht ein gemeinsames, deutsch-schweizerisches Endlager bauen?

Nein, dafür fehlen die gesetzlichen Grundlagen. Die Mitglieder der Europäischen Union haben sich auf das Verursacherprinzip geeinigt: Wer radioaktiven Abfall erzeugt, ist auch für dessen sichere Beseitigung und Lagerung verantwortlich. Das heißt, in Deutschland produzierter Atommüll muss als auf deutschem Staatsgebiet entsorgt werden. Und auch im Schweizer Kernenergiegesetz heißt es, dass der Atommüll grundsätzlich im Inland entfernt werden muss. Gemeinsam mit 80 weiteren Nationen weltweit haben beide Länder ein Gemeinsames Übereinkommen verfasst, welches grundlegend das Verursacherprinzip zur Atommüll-Entsorgung festlegt.

Laut David Erni, Leiter der Abteilung Kernenergie-Recht beim Schweizer Bundesamt für Energie, lässt das Kernenergiegesetz in strengen Ausnahmefällen eine Entsorgung außerhalb der Schweiz zu: „Diese Bestimmung soll ermöglichen, dass kleine Mengen von radioaktivem Abfall, die beispielsweise bei Untersuchungen von Kernmaterial im Ausland anfallen, nicht in jedem Fall zurückgeschafft werden müssen. Die Auslandentsorgung ist nur im Ausnahme- und nicht im Regelfall gestattet.“

Dennoch gab es in der Schweiz bereits Bestrebungen, vom Grundsatz der Inlandversorgung zugunsten eines internationales Atommüll-Endlagers abzuweichen. Der im Fricktal aufgewachsene SVP-Politiker Maximilian Reimann reichte 2015 einen entsprechenden Parlamentarischen Vorstoß im Nationalrat ein, einer der beiden Kammern des Schweizer Parlaments. Die zuständige Kommission des Nationalrats lehnte die Initiative ab.

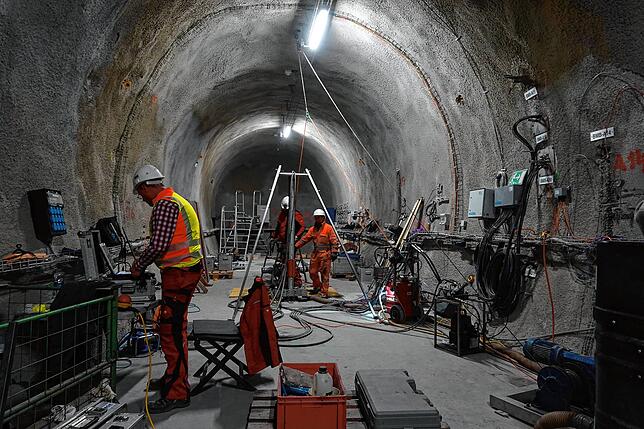

Ein gemeinsames deutsch-schweizerisches Atommüll-Endlager wird also kaum entstehen können. Trotzdem tauschen sich die Nationen in ihrem Bemühen nach einer Standortlösung aus: Die deutsche Bundesgesellschaft für Endlagerung wurde erst jüngst Partnerin im Mont-Terri-Projekt – das Felslabor im Schweizer Juragebirge könnte auch für die deutsche Endlagersuche wertvolle Ergebnisse liefern. Zudem sind auch bei der schweizerischen Standortsuche deutsche Expertengruppen beteiligt – die Finanzierung dieser Gruppen wurde erst vor kurzem vom deutschen Umweltministerium für weitere drei Jahre erneuert.

Doch ist ein doppeltes Endlager-Szenario überhaupt realistisch?

Das deutsche Verfahren befindet sich derzeit noch in einem frühen Stadium. Potenzielle Standorte wurden noch nicht definiert – es wurde lediglich kommuniziert, wo in Deutschland überhaupt Gestein vorkommt, welches eine Endlagerung erlauben würde.

Die Teilgebiet-Karte deckt fast die Hälfte des Bundesgebiets ab, in Baden-Württemberg sind es 47 Prozent. Legt man die Expertenmeinung in der Schweiz zugrunde, dass Opalinuston das ideale Wirtsgestein für ein atomares Tiefenlager ist, könnten die Chancen, dass ausgerechnet zwischen Stühlingen und Bonndorf ein Endlager entsteht, eher gering sein. Dort besteht der Boden aus kristallinem Wirtsgestein.

Auf Schweizer Seite wird schon bald eine Entscheidung fallen. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung für radioaktive Abfälle (Nagra) will 2022 ihre Standortwahl bekannt geben. Eigentlich wäre zumindest „Nördlich Lägern„ bereits in einer früheren Phase aus dem Rennen gewesen, doch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) und die Kantone hatten auch für dieses Gebiet eine

Weitere Artikel zur Endlager-Standortsuche in der Region:

- Juli 2021: Wohin mit dem Atommüll? Diskussion über Verantwortung, Beteiligung und Sicherheit bei der Endlagersuche

- Mai 2021: Für ein deutsches Atommüll-Endlager ist auch im Kreis Waldshut ein potenzielles Gebiet ausgewiesen. Hier erfahren Sie mehr dazu.

- Januar 2021: Das Kristallingestein im Schwarzwald könnte sich für ein atomares Tiefenlager eignen. Deshalb kommt auch das Gebiet um die Gemeinden Bonndorf und Stühlingen für ein Atomendlager in Frage.

- Juli 2020: Auf der Suche nach einem Atom-Endlager in der Schweiz: Die Bohrungen im Zürcher Weinland sind vorerst abgeschlossen.