Der Schock saß tief bei der Crew im Lufthansa-Flug 1087 aus Marseille. Als die Maschine im Mai 2021 in Frankfurt landen sollte, tobte ein Unwetter über dem Hessischen. Beim Anflug schlug ein Blitz ein, doch dem Piloten gelang es, den Flieger unversehrt auf den Boden zu bringen.

Allein in Deutschland schlagen jährlich über 400.000 Blitze ein; getroffen werden Häuser, Bäume, Weiden und sogar Spieler auf dem Fußballplatz. Gefährdet ist aber auch die kritische Infrastruktur wie Flughäfen, Kraftwerke und Hochhäuser.

Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV) steigt die Schadenssumme. Im Jahr 2019 schnellte sie um 10 Millionen auf 290 Millionen Euro in die Höhe. Die Versicherer kommen zu dem Schluss, dass die zunehmend aufwendigere Technik an und in Gebäuden immer höhere Kosten bei Blitzeinschlägen verursachen.

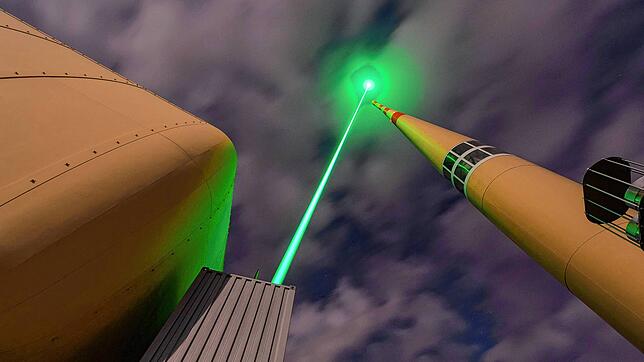

Gerade Flughäfen und Kraftwerke sollte man also besser schützen. Aber wie? Jüngste Ergebnisse eines von der EU geförderten Projekts lassen aufhorchen. Eine internationale Forschergruppe konnte beachtliche Fortschritte bei der Anwendung von Lasern zur Blitzabwehr erzielen. Mithilfe eines Super-Lasers, der im Jahr 2021 auf dem ostschweizerischen Säntis installiert wurde, ist es offenbar gelungen, Blitze zum kontrollierten Einschlag zu bringen.

Einsatz im Flugverkehr und bei Raketenstarts

Die Erkenntnis könnte zu einem besseren Blitzschutz für Flughäfen, Startrampen und für große Infrastruktureinrichtungen führen, teilt das Forscherteam um Aurélien Houard vom Laboratoire d‘Optique Appliquée in Palaiseau bei Paris im Fachmagazin „Nature Photonics“ mit und kündigt weitere Versuche an, um nähere Erkenntnisse zu gewinnen.

Die Experimente wären nicht möglich gewesen ohne die spezielle Technik des mittelständischen Unternehmens Trumpf im baden-württembergischen Ditzingen. An seinem Standort Unterföhring bei München entwickelten Laser-Spezialisten innerhalb von vier Jahren einen Super-Laser. Mit 1000 Laserpulsen pro Sekunde ist es „einer der stärksten Laser seiner Klasse“, erklärt Laser-Ingenieur Clemens Herkommer.

Der Laser wurde vor zwei Jahren in Einzelteilen auf den 2500 Meter hohen Gipfel des Säntis transportiert und dort neben einem 124 Meter hohen Sendemast wieder zusammengebaut. Der Turm war schon öfter für Blitz-Messungen genutzt worden.

„Dieser Turm, der etwa 100 Mal im Jahr vom Blitz getroffen wird, ist mit mehreren Sensoren ausgestattet, die den Blitzstrom, elektromagnetische Felder in verschiedenen Entfernungen, Röntgenstrahlen und Strahlungsquellen der Blitzentladungen aufzeichnen“, heißt es in dem Beitrag der Forscher in dem Fachblatt.

Hochgeschwindkeitskameras zeichnen auf

Weitere Messgeräte wurden aufgebaut, außerdem installierten die Wissenschaftler bis zu fünf Kilometer entfernt zwei Hochgeschwindigkeitskameras, die Blitzeinschläge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 24.000 Bildern pro Sekunde aufzeichnen.

Der Laser hat eine Länge von neun Metern und ein Gewicht von fünf Tonnen. Im Inneren des Tunnels befinden sich zahlreiche Spiegel, die das Licht, teilweise in staubfreien Kammern bündeln und immer wieder umlenken.

Erste Versuche bereits in New Mexico

Projektpartner dieser von der EU geförderten Experimente ist die Universität Genf, wo auch Jean-Pierre Wolf forscht, er ist Professor für Physik und Biophotonik. Jahre zuvor hatte er mit seinem Team auf dem über 3000 Meter hohen South Baldy Peak in New Mexico mit einem Feldexperiment versucht, den Wolken Blitze zu entlocken. Aber damals gab es nur drei Blitze innerhalb von 90 Tagen.

„Wir hatten schreckliches Pech. Der Laser versagte, er kitzelte die Wolken bloß“, erinnert sich Wolf. Ein neuer Ansatz musste her. Der Säntis erschien dem Physiker und seinem Team nahezu ideal. Nicht zuletzt, weil dort jedes Jahr zwischen Juni und August hunderte Blitze einschlagen – ideale Bedingungen also für die Wetterexperimente.

Und diesmal sollte es klappen. Das Experiment wurde ganz neu aufgebaut, erklärt Wolf: „Statt die Blitze per Laser zu triggern, warten wir einfach auf das Gewitter und leiten den Blitz mit dem Laser auf einen klassischen Blitzableiter. Das scheint uns der praktischere Ansatz zu sein.“

Somit bildet der Super-Laser eine Art Kanal, der in die Gewitterwolke hineinragt. Durch ihn schlägt der Blitz kontrolliert ein. Auf den Bildern der Hochfrequenzkamera ist zu erkennen, wie sich der Blitz um den bis nahe der Turmspitze reichenden Laserstrahl wickelt und dann in den Blitzableiter des Turms einschlägt.

„Viele Gewitter, viele Stürme, viele Blitze“

„Der Sommer war eigentlich sehr gut für uns“, erläuterte Wolf in einem Interview mit dem Trumpf-Magazin „Laser Community“: „Viele Gewitter, viele Stürme, viele Blitze. Wir haben zahlreiche Daten aufgenommen, die wir jetzt auswerten müssen.“

Beim Laser-Spezialisten Trumpf in Ditzingen freut man sich über den Erfolg. „Der Laser kann tatsächlich Blitze ableiten“, so Gabriel Pankow, Pressesprecher Lasertechnik, unter Bezug auf die Veröffentlichung im Fachblatt „Nature Photonics“.

So habe die Datenanalyse der Wissenschaftler gezeigt, „dass der Laser Blitze effektiv lenken kann“. Das Projekt sei ein Beispiel dafür, „welche Chancen in der Lasertechnologie made in Germany stecken“.