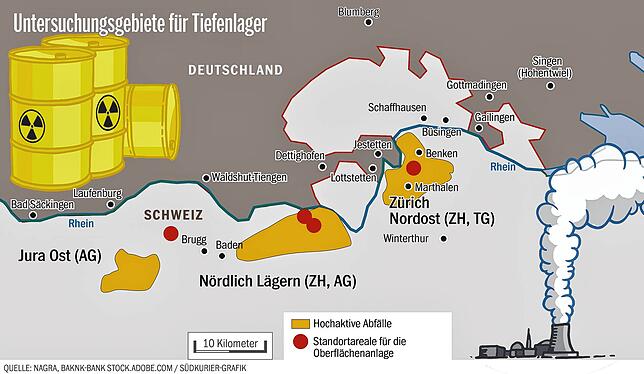

Eine Million Jahre – so lang soll in rund 800 Metern Tiefe radioaktiver Müll sicher gelagert werden. Die schweizerische Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) glaubt einen sicheren Ort dafür im Gebiet Nördlich Lägern bei der Züricher Gemeinde Stadel gefunden zu haben. So wurde am 19. November das Rahmenbewilligungsgesuch der Nagra beim Schweizer Bundesamt für Energie eingereicht.

Rund 30.000 Seiten hat dieses Gesuch, welches Eckpfeiler definieren soll, Rahmenbedingungen, die „man nicht mehr verlieren dürfe“, so der Wortlaut von Matthias Braun, dem Chef der Nagra. In diesen 30.0000 Seiten muss die Nagra die Standortentscheidung begründen und beweisen, dass das Gebiet auch eben über den unvorstellbaren Zeitraum von einer Million Jahre stabil und sicher bleibt.

Auch muss das Gesuch der Nagra die Machbarkeit beweisen, überhaupt ein solches Lager in 800 Meter Tiefe bauen zu können, mit einem Volumen von „ungefähr der Bahnhofshalle Zürich“. Braun ist sich sicher: „Es ist machbar.“

Trotzdem, und das unterstreicht auch Matthias Jaggi vom Schweizer Bundesamt für Energie bei der Regionalkonferenz Nördlich Lägern am Dienstagabend, handelt es sich beim Rahmenbewilligungsgesuch um ein „Pioniersprojekt“, welches es so noch nie gegeben habe. Mit dem Gesuch will man laut Matthias Braun „die Debatte breiter machen“.

Eine Debatte, die es längst schon gibt. Wo sich auf deutscher Seite Vereine und Bürgerinitiativen gegen ein Endlager in der Region stark machen, tun dies Vereine und Initiativen in der Schweiz ebenfalls. So hielt der Schweizer Verein LoTi (Nördlich Lägern ohne Tiefenlager) bei der Regionalkonferenz ein flammendes Plädoyer gegen das geplante Tiefenlager, viele Fragen seien ungeklärt, die Region unsicher aufgrund tektonischer Störungen oder einer Gefährdung des Grundwassers.

Mit viel Geld können deutsche Gemeinden rechnen?

Und auch eine andere Debatte steht noch im Raum, die nun mit Einreichen des Gesuchs aktueller denn je wird: Mögliche Abgeltungszahlungen an umliegende Gemeinden, die von einem Atom-Endlager in ihrer Region unmittelbar betroffen wären – so wie die deutsche Gemeinde Hohentengen am Hochrhein.

Eine genaue Zahl, wie viel Geld etwa auf Hohentengen sowie die Schweizer Regionen warten könnte, wurde bis dato noch nicht kommuniziert. Der für die Abgeltungsverhandlungen zuständige Verband der Schweizer Kernkraftwerksbetreiber hält sich bedeckt: Wie viel Geld fließen könnte, werde sich erst bei den Verhandlungen zeigen, schreibt der Verband auf Anfrage des SÜDKURIER. Diese könnten nach Angaben von Swissnuclear ab 2025 beginnen. Aus einem unverbindlichen Kostenszenario aus dem Jahr 2022 ging die Summe von 800 Millionen Franken für alle Abgeltungszahlen hervor.

In Hohentengen am Hochrhein sei die Stimmung derzeit gemischt, erklärt Jürgen Wiener, Bürgermeister der Gemeinde. So gibt es laut ihm Bürger, die sich bereits ablehnend positioniert haben, andere haben wiederum eine „gewisse Toleranz“ aufgebaut oder sich noch gar keine Meinung gebildet.

Man will weder Tiefenlager, noch Geld

Auch an Jürgen Wiener ist die Thematik der Abgeltungszahlungen nicht vorbeigegangen. Wie er sagt, stehe für ihn momentan die Sicherheit im Vordergrund. Wenn sich herausstellen sollte, dass es sich beim Standort Nördlich Lägern um den sichersten und geeignetsten Standort handelt, dann könne man für das geologische Tiefenlager „zwar keine Akzeptanz“, aber ein „gewisses Maß an Toleranz“ erwarten, sagt er auf Anfrage des SÜDKURIER.

Bei der Thematik der Abgeltungszahlungen möchte auch er noch keine Forderungen stellen. „Ich will kein Tiefenlager und kein Geld“, drückt er sich aus, „aber wenn das eine kommt, darf es das andere nicht ausschließen.“ Denn eine mögliche Strahlenbelastung mache schließlich keinen Halt an der Grenze – und so solle es laut ihm auch bei möglichen Abgeltungszahlungen sein.