Frau Schenkel, die ersten Wochen auf Ihrer Reise waren Sie seekrank und die Wellen auf Ihrem Video sehen fürchterlich aus. Warum tut man sich sowas an? Sie hätten doch auch nett zu Hause am Zürichsee bleiben können...

Ja, aber dann wäre ich ja nicht zum Rudern gekommen. Ich habe entschieden, ich mach das, und erst dann habe ich Rudern gelernt. Meine Antwort ist: Es war das Bauchgefühl.

Es war nicht, ich muss das machen oder ich will das machen, sondern: Ich mach das. Gemütlich am Zürichsee zu bleiben, das war einfach nicht mein Weg. Im Vornherein kann man sagen, das Bauchgefühl war es. Im Nachgang kann ich sagen, was es mir gebracht hat.

Nämlich?

Wir haben immer die Wahl, wie wir eine Situation betrachten. Wir können sagen, O Gott, das ist jetzt so schlimm.

Oder wir sagen: Okay, das ist nicht ganz so cool. Was kann ich tun, damit es besser wird? Ich habe für mich gelernt, dass die positive oder die konstruktive Betrachtungsweise für mich besser passt und auch mehr Ruhe ins Leben bringt.

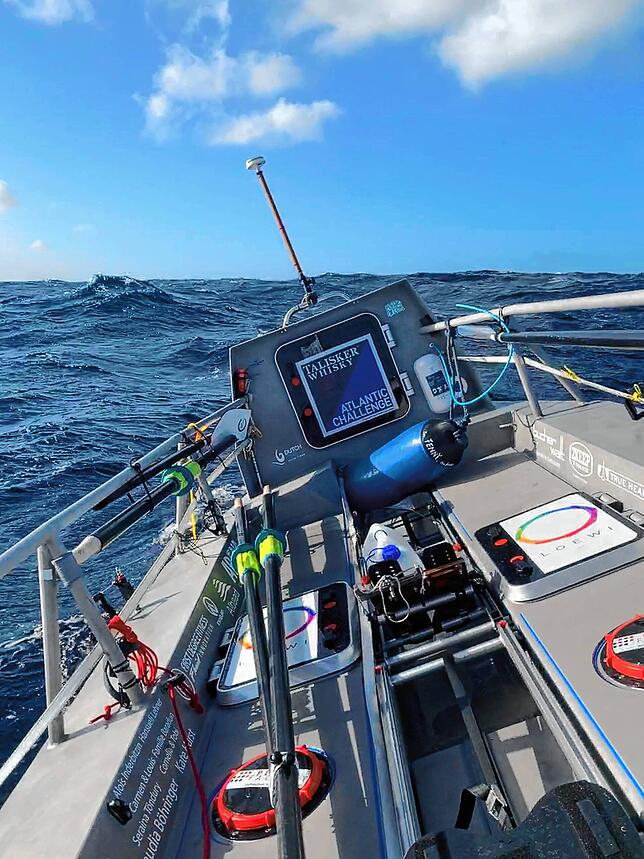

Einmal hat eine Geisterwelle Sie über Bord gespült, Sie sind sofort wieder an Bord geklettert. Wie gingen Sie mit Ihrer Angst um?

Angst hatte ich nicht. Ich habe mir im Vorfeld alle möglichen schwierigen Situationen notiert und bin sie mit erfahrenen Seeleuten durchgegangen. Die Gegenfrage war: Was würdest Du tun? Überlege erst, bevor Du etwas machst; das war ein wenig das Mantra.

Es ist ganz wichtig, dass man seine Sinne beisammen hat. So habe ich im Vorfeld auch das Angriffsverhalten von Haien gegoogelt. Man kann im Leben nie alle Risiken ausschließen. Ich kann auch vom Auto überfahren werden. In diesem Sinne war es nicht extrem gefährlich, weil ich mich vorbereitet hatte.

Man bewegt sich auch nie unangeseilt auf dem Boot. Nicht angeleint zu sein, ist quasi das Todesurteil. Einmal habe ich nach 20 Sekunden gemerkt, dass ich nicht angeleint war und habe gedacht: Gabi, das darf nicht mehr passieren.

In der Nacht darauf habe ich mehr geschlafen, weil ich durch Übermüdung unkonzentriert war. Diese Atlantik-Überquerung barg nicht mehr Gefahren als ein normales Leben. Es waren einfach ungewohnte Dinge. Es ist nicht alltäglich, das ist klar.

Sie lassen Ihren Ärger und Ihren Frust auf dem Atlantik auch richtig raus, Sie schreien den Wind und die Wellen an, die Ihnen nicht helfen. Sollten wir das auch mal im Alltag öfter machen, gerade Frauen?

Frauen wie Männer. Ich glaube, von der gesellschaftlichen Seite her sind Frauen noch ein bisschen so geeicht. Aber ich glaube auch, dass viele Männer ihren Ärger runterschlucken und sich dazu eher ein Magengeschwür holen, als sich damit was Gutes zu tun.

Menschen dürfen ihren Frust auch mal rauslassen. Bei mir war kein Mensch da, den ich angeschrien hätte. Man sollte das nicht vom Ozean auf die Gesellschaft übertragen, finde ich. Ich habe mich über die Wellen und den Wind geärgert.

Aber eigentlich bin ich ja selbst das Problem, weil ich nicht mit der Situation umgehen konnte. Ein Schrei ist ein Weg, um Energie rauszulassen. Aber man kann auch Joggen gehen oder sich anders bewegen. Sport ist allgemein ein guter Weg, um diesen Druck auszugleichen.

Sie schreiben viel über persönliche Verletzungen, etwa Mobbing in der Schulzeit. Hat Ihnen die Überquerung dabei geholfen, all das neu zu betrachten?

Ja, absolut. Bei meinen Mobbing-Erfahrungen in der Schule hatte ich gedacht, das ist jetzt gut und erledigt. Und da war ich überrascht, dass noch so viel übrig war. Es war, als wenn ich mit einem Besen die hintersten Ecken saubergemacht hätte, viel Dreck gefunden und auf die Bühne gebracht hätte.

In dem Moment konnte ich das nicht alles bearbeiten, denn ich musste mich ja mit dem Tag und den Wellen auseinandersetzen. Die wirkliche Bearbeitung braucht Zeit und Ruhe. Das kam erst in der Zeit danach. Ich habe im Buch von depressiven Verstimmungen geschrieben, mit denen ich zu tun hatte.

Wenn ich das nicht erklärt hätte, hätten die Leser gedacht, was ist das da für eine komische Person auf dem Atlantik? Aber ich fand es wichtig zu sagen: Ich bin kein Einzelfall, wir haben alle Dinge erlebt, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind.

Ich habe eben eine extreme Situation gewählt, um mich zu konfrontieren. Jeder hat seine persönlichen Herausforderungen und seinen eigenen Rucksack. Dafür braucht es kein Boot und keinen Atlantik. Ich wollte kein weiteres Buch schreiben, bei dem die Leser davon träumen, irgendwann auch so cool zu sein.

Wir können uns in Momenten unglaublich stark fühlen und das auch feiern. Aber nur das Geniale und Schöne und das Leichte gibt es nicht im Leben, das stimmt nicht. Ohne Dunkel kennen wir das Licht nicht. Ich bin so, wie ich bin. Das konnte ich vorher nicht sagen, weil ich mich zuvor nicht respektiert hatte.

Was waren in diesem täglichen Einerlei von Rudern, Wind und Wellen die schönsten Erlebnisse?

Ich hatte einen Vogel als Begleiter, eine Sturmschwalbe namens Reggie. In den ersten Tagen ist er mir in der Dunkelheit an den Hals geflogen. Ich war nicht verletzt, aber er war dadurch etwas benommen, hat sich ausgeruht, und von dem Tag an kam er ein- bis viermal pro Tag und hat um meinen Kopf seine Runden gedreht. Anfangs hatte er Angst vor meinem Ruder, aber dann kam er immer näher. Am drittletzten Tag ist er weggeflogen.

Von den Delfinen wurde ich begrüßt, als wäre ich einer von ihnen. Später habe ich einen Wal gesehen. Darüber habe ich mich sehr gefreut und war sehr aufgeregt. Er war so riesig, ist unter meinem Boot durchgetaucht, da bin ich dann erschrocken. Später ist er wieder etwas weiter weg aufgetaucht, als wenn er sagen wollte: Keine Angst, ich halte meine Distanz.

Und einmal sah ich von weiter weg einen Wal, der aus dem Wasser sprang und sich dann auf das Wasser knallen ließ, so wie man es aus dem Fernsehen kennt. Das sind die kleinen Glücksmomente, wo man auf dem Meer merkt: Man ist definitiv nicht allein.

Was bedeutet das Meer für Sie?

Das Meer ist allgegenwärtig – auch wenn ich im Binnenland sitze. Es ist Teil unseres Wetters, Teil des Wassers, das wir trinken. Da ist eine Verbindung da. Nach meiner Rückkehr war ich im Engadin wandern und habe an einer Quelle ganz oben meine Flasche aufgefüllt.

Und dann habe ich dem Wasser so im Spaß erzählt: Ich kann Dir vom großen Wasser ganz weit weg erzählen. Und hatte das Gefühl, es antwortet: Du musst uns das nicht erzählen. Wir wissen das. Wir sind das Wasser.

Da habe ich mich als Teil des Ganzen und der Natur gefühlt wie auch auf dem Atlantik, wo ich anfing, mich durchsichtig zu fühlen. Diese Momente bringen mir ein unglaubliches Glücksgefühl.

Haben Sie auch Müll gesehen?

Die großen Müllteppiche weniger, aber einzelnen Müll, immer ein paar Meter weg vom Boot, zu weit, um ihn einzusammeln. Auch Reste von Fischernetzen und Plastikcontainer, die voll mit Muscheln waren.

Was ich viel gesehen habe, waren gelbliche, baumartige Algen, die sich losgelöst hatten, von West nach Ost treiben, an den Küsten fürchterlich stinken und durch giftige Gase schädlich sind.

Bei den letzten beiden Rennen nach mir haben die Teilnehmer sehr viel mehr Tiere gesehen als ich. Das kam durch den Rückgang der Transporte durch die Corona-Pandemie. Daran sieht man, wie unwichtig der Mensch eigentlich ist und wie schnell die Natur sich alles wieder zurückholt.

Wie haben Sie nach der Rückkehr in den Alltag zurückgefunden?

Am Anfang war es eine völlige Sinnüberreizung. Der größte Lärm, den ich auf dem Boot hatte, war das Geräusch des Wassers, das Plätschern, das Klatschen und das Rauschen. Plötzlich waren da wieder Stimmen von Menschen mit ihrer Energie.

Ich habe auf Antigua Tage verbracht, an denen ich nur auf dem Balkon saß und stundenlang rausgeschaut habe. Ich habe nichts getan, ich bin nur gesessen. Nach der Rückkehr in die Schweiz war der Medienrummel die ersten zehn Tage sehr groß, damit hatte ich nicht gerechnet. Denn vor der Überquerung war das Interesse mäßig.

Zehn Tage nach der Landung hat dann der erste Corona-Lockdown begonnen und ich habe das persönlich total genossen. Ich habe wochen- und monatelang nichts gemacht außer auf dem Balkon zu liegen und zu lesen. Ich habe mich ausgeruht.

Ich denke, dass das auch vielen anderen gutgetan hat, sich mal etwas zurückzuziehen, von den sozialen, psychologischen und wirtschaftlichen Folgen natürlich abgesehen.

Da sind wir wieder bei der Perspektive. Was kann ich Positives aus einer Situation machen? Natürlich habe ich mir die Atlantik-Überfahrt selbst ausgesucht. Aber ich habe dann gesagt: Okay, der Wind ist schlecht, die Wellen sind schlecht – was mache ich jetzt damit?

Waren Sie zwischenrein mal zum Vergnügen im Wasser zum Schwimmen?

Nein, zweimal war ich nahe dran, weil es so heiß war. Aber man hat ja keine zweite Person, die ein bisschen Ausschau hält nach neugierigen Meeresbewohnern. Da hätte ich immer wieder um mich herumschauen müssen, so wie wenn ich das Boot gereinigt habe.

Für mich war das Salzwasser auch schwierig, denn ich hätte mich danach mit Frischwasser abduschen müssen, das ich ja erst erzeugen musste. Ich mag es nicht, wenn ich so klebrig bin.

Könnten Sie sich noch mal eine solche Atlantik-Überquerung vorstellen?

Nein, sicher nicht als Einzelruderin. Es war schön, aber es gab auch sehr viel anstrengende Momente. Auch im Team – hmm, da reiße ich mich nicht drum. Wenn jemand auf mich zukommt und fragt, wenn man die Sponsoren hat und die Organisation steht, dann könnte ich noch mal überzeugt werden.

Ansonsten ist mir das zu zeitintensiv und zu einschränkend zu dem, was das Leben sonst noch bietet. Ich möchte noch so viel erleben, von dem ich noch gar nichts weiß.

----------

Das Buch: Gabi Schenkel, Solo auf See. Eine Frau rudert über den Atlantik und entdeckt die Kraft der Einsamkeit. 240 Seiten, Eden Books 2022, 18,95 Euro.