Die russischen Bomben und Raketen, die in der Ukraine ganze Häuserzeilen in Schutt und Asche verwandeln, hinterlassen auch zwischen Schwarzwald und Bodensee Erschütterungen. Was wäre, wenn Wladimir Putin Nato-Staaten angreift? Was wird aus uns, wenn er Atomwaffen einsetzt? Das fragen sich auch in Südbaden viele Menschen, wissend, dass es mit dem Schutz vor Angriffen hierzulande schlecht aussähe.

Schweiz hat mit Bunkern vorgesorgt

Jenseits der Grenze, in der Schweiz, ist es damit ganz anders bestellt. Die neutralen aber immer abwehrbereiten Eidgenossen haben während des Kalten Krieges vorgesorgt. Sie haben Privathäuser und öffentliche Gebäude mit bombensicheren Kellern ausgestattet und halten an dieser Bunker-Tradition bis heute eisern fest.

„Jeder hat hier seinen Schutzplatz“, sagt Urs Ehrbar (73), bis zu seinem Abschied 2006 Oberst in der Schweizer Armee. Der deutsche Besucher fühlt sich bei dem Gedanken an doppelt armdicke Stahltüren und mächtige Betonplatten über dem Kopf einigermaßen nackt.

Militärdoktrin des Kalten Krieges ist veraltet

In Uniform war Ehrbar Geheimnisträger. Heute gibt er lange gehütete Geheimnisse preis. Das darf er, weil sich die politisch-militärische Lage geändert hat. Der rüstige Siebziger ist Vizepräsident des Vereins Festungsgürtel Kreuzlingen (FGK), der Besucher heute mit den Finessen einer inzwischen veralteten Schweizer Militärdoktrin vertraut macht.

Deren Grundidee lässt sich so zusammenfassen: Flächendeckende Verteidigung durch den Rückhalt verbunkerter Stellungen und mechanisierter Reserven. Ein eher statisches System, das inzwischen durch den Einsatz moderner mobiler Waffentechnik auf Ketten und Rädern abgelöst ist.

Der mächtige Betonquader im Wald bei Kreuzlingen

Hier, im Nadelwald zwischen Kreuzlingen und Wäldi, hat sich auf Beton und Stahl gegründeter Festungsgeist mehrerer Generationen die Stellung gehalten. Urs Ehrbar ist für die Bunker-Begehung mit khakifarbener Hose und Militärstiefeln ausgerüstet und durchmisst mit kernigem Schritt das Unterholz. Seine Führung sucht zunächst den historischen Vergleich, denn so lässt sich der militärische Fortschritt am besten erfassen.

An einem Hang wacht ein würfelförmiges, trotz seines grüngrauen Tarnanstrichs gut sichtbares Betonmonstrum aus den späten 30er-Jahren. Es hätte ein Maschinengewehr auf Hitlers Wehrmacht richten sollen, wenn sie von Konstanz her die Anhöhe heraufgekrochen wäre. Voraus glitzert der Untersee, recken sich die Pappeln des Reichenauer Inseldamms.

1994 wurde der Klotz im Zuge der Armee-Reform entwaffnet und entkernt. Aus den bis zu drei Meter dicken Mauern tropfte im Innern das Wasser, bis der FGK-Aktive Max Gutjahr den Veteran als „Bunkergötti“ (Bunkerpate) mit der grimmigen Energie des Einzelkämpfers instand setzte und seine Ausstattung bis auf den letzten Karabiner plus Latrineneimer ersetzte.

„Heute nur noch sehr schwer zu bekommen“, so Gutjahr, sei die kleine Faltlaterne, deren Kerze den Soldaten anzeigte, dass die Luft noch atembar ist. Mit diesen Laternen nebst Kerze und Schnur zum Herunterlassen hat Gutjahr auch dutzende von Kugelbunkern ausgestattet, in denen je vier Soldaten der Grenzbrigade 7 im Kalten Krieg bei Übungen im Wald auf Posten standen.

Spaziergänger mögen den unauffälligen Einstieg mit der bemoosten gewölbten Panzerplatte für den Deckel eines Wasserreservoirs halten. Lerneffekt: Tarnung war in den 60ern wichtiger als dicke Mauern!

Nachdem Urs Ehrbar die Abdeckung aufgeschraubt und beiseitegeschoben hat, wird der Blick auf Stahlleiter und Hohlraum frei. Den versenkbaren Holztisch am Boden hat Max Gutjahr wieder hergestellt, das Original war vermodert. Der Ex-Oberst erklärt, warum die Truppe des FGK mit 40 Aktiven an jedem dritten Samstag im Monat viel Sorgfalt auf die Pflege der alten Stellungen verwendet: „Die Nachkommen sollen sehen, was die damalige Generation für die Landesverteidigung getan hat.“

Dreißig Prozent für die Schweizer Armee

Das war finanziell eine Menge. „Dreißig Prozent des Bundesbudgets der Schweiz flossen ins Militär.“ Zum Vergleich: Heute sind es acht Prozent – das sind 0,7 Prozent des Schweizer Bruttosozialprodukts. Über eine Steigerung wird debattiert, denn der neue Kalte Krieg kündigt sich an.

Die Bunker werden umsichtig instand gehalten

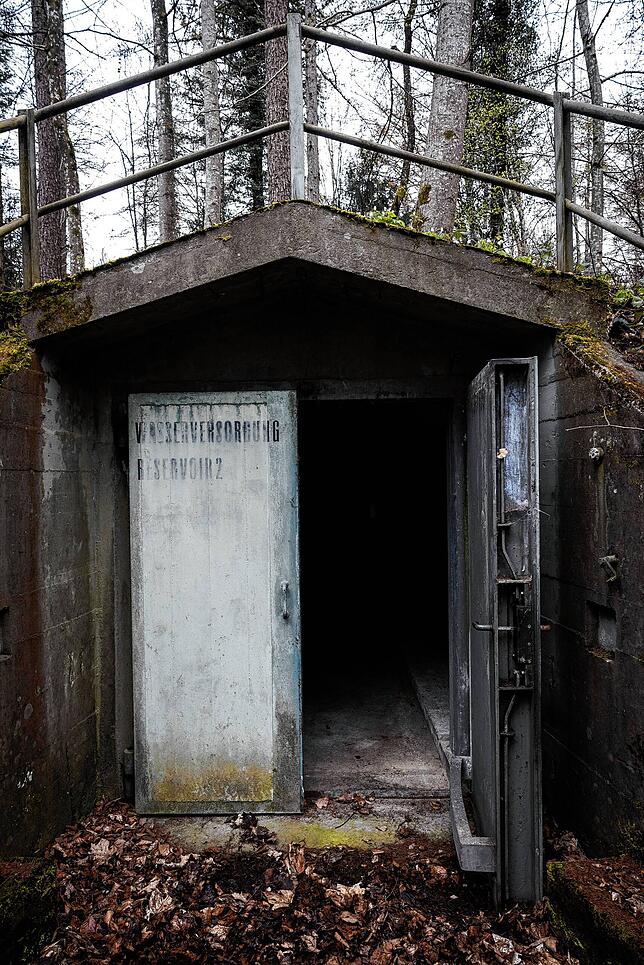

Woran auch Schweizer Baufirmen in den 60er- und 70er-Jahren gutes Geld verdienten, ist an einem Waldweg zu sehen, der an einem vermeintlichen Hochbehälter endet. Zwei Stahltüren legen einen Kriechgang frei, der wie eine Abwasserröhre ins Dunkel eines „Atomschutzunterstands“ (ASU) führt.

„Diese Bunker wurden aus vorgefertigten Betonelementen errichtet“, sagt Urs Ehrbar. Allein hier im Wald liegen fünf unter der Erde. Für jeweils zwölf Soldaten gibt es Schlafplätze auf spartanischen Pritschen. Die Heimeligkeit im alten Betonwürfel ist der nüchternen Schutzfunktion vor atomaren, chemischen und biologischen Waffen (ABC) gewichen. Nirgends eine Scharte, aus der man schießen kann. Gekämpft wird im Ernstfall draußen. Dort standen in einer verbunkerten Garage zwei Panzerabwehrkanonen bereit.

Wenige Kilometer entfernt liegt im Wald zwischen aufgeschichtetem Schnittholz der Eingang zu einem Kommandobunker, von dem bis auf die Lüftungsstutzen fast nichts zu erkennen ist. In Tarnfarben lackierte waagrechte Gittertüren werden aufgeklappt und geben eine Treppe frei. Hinter Sperrtüren und Luftschleuse führte früher ein Oberst die etwa 3600 Mann des Infanterieregiments 55.

Wären die Zeitläufte nicht auch über diesen Bunker mit seinem matt beleuchteten Haupt- und sechs Quergängen hinweggegangen, könnte man annehmen, das nächste Manöver begänne schon morgen.

Plastiksäcke für die Trockentoiletten, Seife, Öl für Petroleumlampen, Schmiermittel sind eingelagert, die Schubladen der Instandsetzung mit Schraubenschlüsseln, Zangen und Sägen bestückt. Schaufeln und Kehrbesen stehen griffbereit.

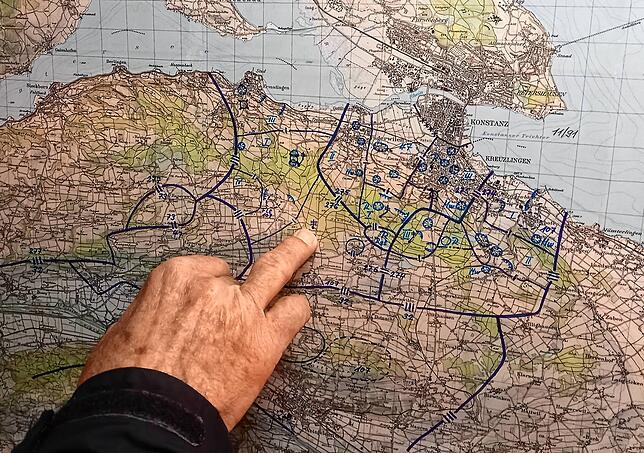

Telefone warten auf Befehle, Bürolampen leuchten und Messtischblätter geben Auskunft: Darauf verzeichnet sind die Radien der Schweizer Mörser, die auf die Konstanzer Rheinbrücken zielen und bis Dettingen und Wallhausen feuern konnten. „Man ging davon aus, dass durchgebrochene Kräfte des Warschauer Pakts über Konstanz in die Schweiz und weiter bis Zürich vorstoßen wollten“, berichtet Oberst a.D. Ehrbar.

Wo Straßen und Brücken gegen Panzer gesperrt und gesprengt werden konnten, zeichnen sich noch immer Umrisse im Asphalt ab. Die Autobahn A1 sollte durch die Trogstrecke bei Engwilen und die Sprengung der Autobahnbrücke zu einer tödlichen Falle für feindliche Panzer-Kolonnen werden. Im Rücken der Grenzbrigade operierten die Feld – und Panzerdivisionen mobil mit schwerem Gerät wie dem deutschen Kampfpanzer „Leopard 2“.

Die „Hütte“ auf der Lichtung

Die letzte Technikgeneration des früheren Kreuzlinger Festungsgürtels zeigt sich auf einer Lichtung im Wald. Eine nur durch ihre Größe auffällige Hütte hütet ein inzwischen außer Dienst gestelltes Geheimnis: Den Eingang in eine weitere Unterwelt des Schweizer Widerstands – ausgestattet mit Küche, Speisesaal und Räumen für 20 Soldaten.

Die Armee nennt diesen Fuchsbau „Artillerie-Werk Typ Monoblock“ und bestückte es bis 1990 mit schweren 120-Millimeter-Mörsergranaten. Sie wurden aus automatisch nachladbaren zwei Rohren gefeuert, die unter einem Metalldeckel lauern. Im Gras sind sie erkennbar. „Sechs Schuss pro Minute und Rohr“, sagt Urs Ehrbar. Die Zielkoordinaten für diesen Granathagel reichten bis auf den Bodanrück.

Noch hat die Berner Regierung den Daumen auf der Anlage. Die Kreuzlinger Festungsfreunde warten auf den Verkauf an den Kanton Thurgau – und stehen für die Eroberung Gewehr bei Fuß.