Wer See- und Bergblick erwartet, kann schon mal gleich eine halbe Million zur Seite legen. Am Bodensee ist das inzwischen der Mindestbetrag im Wettbewerb um Wohneigentum: Mit etwas Glück ist dann ein kleines Kämmerchen drin, mehr ganz bestimmt nicht.

Weil auch die Preise für Mietobjekte ins Unermessliche steigen, geraten bald ganze Infrastrukturen ins Wanken. Es scheint in Städten wie Konstanz oder Friedrichshafen bald kaum noch möglich, als Krankenpfleger oder Kassiererin seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen? Und was macht sie mit uns?

Zwei Bücher in einem

Der Schriftsteller Jan Brandt hat darüber ein Buch geschrieben. Das heißt: Eigentlich sind es zwei Bücher. Die Rückseite von „Eine Wohnung in der Stadt“ ist zugleich die Vorderseite von „Ein Haus auf dem Land“ – und umgekehrt. Wer bis zur Mitte gelesen hat, stößt auf das Ende des Gegenstücks. Dann heißt es: Buch umdrehen und wieder von vorne lesen.

Beide Geschichten sind wahrhaftige, nüchterne Erfahrungsberichte. Etwa „Eine Wohnung in der Stadt“: Jan Brandt lässt uns teilhaben an seinen Berliner Wohnerfahrungen von Mitte der 90er-Jahre bis heute. Damals, wenige Jahre nach der Wiedervereinigung, ist Berlin noch eine Freiheitsverheißung.

Vor allem junge Menschen aus der Kunst- und Literaturszene finden in der Unübersichtlichkeit des Prenzlauer Bergs die Chance zum Neuanfang.

Die Ära Helmut Kohl hat viele Kreative aus der Provinz nach Berlin getrieben. Dort, wo die alten Institutionen zerstört sind, ergibt sich neuer Raum: Aufbruchstimmung statt Stillstand, Abenteuer statt biedere Karriereplanung. Und ganz so, wie man diesen Raum kreativ füllt, will man auch wohnen. Wild, verspielt, mal hier, mal da.

Schon bald zeigt sich der doppelte Boden der vermeintlichen Freiheit. Unter dem Deckmantel der freien Kreativität und flachen Hierarchien breitet sich die sogenannte New Economy aus. Was mit dem Etikett „Creative Village“ so dörflich heimelig daherkommt, ist der Vorbote einer Zeit der Marktbereinigung, die erst die Kulturszene und später auch den Wohnungsmarkt treffen sollte.

Nach der Jahrtausendwende dauert es nicht lange, da sieht sich Jan Brandt bei Wohnungsbesichtigungen der Konkurrenz von Hunderten Mitbewerbern ausgesetzt.

Mit absurden Maßnahmen versucht er, dem Mietpreiswahnsinn zu entkommen. Mal schickt er der Sekretärin einer Wohnbaugesellschaft einen seitenlangen Brief und legt sein neuestes Buch bei, mal wühlt er in Mülltonnen, auf der Suche nach Beweisen dafür, dass der behauptete Eigenbedarf seines Vermieters nur vorgeschoben ist.

Bewerben statt arbeiten

Zum Schreiben kommt er so gut wie gar nicht mehr, stattdessen jagt eine Bewerbung die nächste. Und selbst als Brandt dann endlich eine Wohnung gefunden hat, findet er noch keine Ruhe: „Die Alarmbereitschaft war zum Dauerzustand geworden. Die Angst, meine neue Wohnung jederzeit wieder verlieren zu können, hielt an.“

So weit, so bekannt. Aber wo finden sich nun die tieferen Erklärungen für dieses Phänomen?

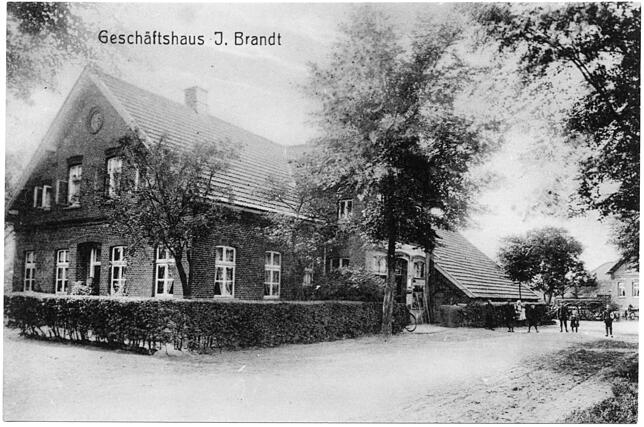

Zum Beispiel auf dem Land, nachzulesen in Geschichte Nummer zwei. Mitten in seiner größten Wohnungsnot nämlich trägt sich Jan Brandt mit dem Gedanken, zurückzuziehen in die Provinz. In der friesischen Gemeinde Ihrhove steht der 150 Jahre alte Hof seines Urgroßvaters gleichen Namens.

Lange Zeit hat er sich für ihn nicht interessiert, doch jetzt, wo ihn ein Investor abreißen will, um dort Altenwohnungen zu errichten, meldet sich das Gewissen. Das Foto zeigt einen prächtigen Backsteinbau mit geschwungenen Fensterrahmen und freundlich wirkenden Dachgiebeln: Was hat der nicht schon alles erlebt!

Über 30 Seiten hinweg rekapituliert Brandt die seinem Alter entsprechende Weltgeschichte, denkt mit der Hand auf den kalten Steinen an die Veröffentlichung von Karl Marx‘ „Das Kapital“, an Wilhelm Conrad Röntgens Entdeckung der X-Strahlen, an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, die Unterzeichnung des Versailler Vertrags, den Absturz des Zeppelins „Hindenburg“ und, und, und.

Doch genügt eine solche Ehrfurcht vor dem schieren Alter eines Gebäudes für seine Rettung?

Bei der Recherche stößt Brandt auf bedenkenswerte Aspekte unseres gewandelten Verhältnisses zu Immobilien. Mit dem Selbstverwirklichungsdrang sind soziale Strukturen von Kommunen aufgebrochen. Er erinnert sich: Seine Eltern, einst Kaufleute, hatten ihn ermahnt, stets bei denjenigen einzukaufen, „die auch bei uns einkauften“. Das Geld sollte im Dorf bleiben.

Was Sicherheit gab, machte zugleich unfrei. Er selbst hatte ja Ihrhove verlassen, weil er den Aufbruch wollte statt des Stillstands. Doch dieser Freiheitstrieb der hat Folgen: Viele Geschäfte sind pleite gegangen, Häuser stehen leer.

Und wo einst Verantwortungsbewusstsein für die Gemeinschaft vorherrschte, leben nun Kleinfamilien isoliert in ihren Einfamilienhäusern vor sich hin. „Ihrhove ist zu einer Schlaf- und Pendlerstätte mutiert.“

Alte Schulkameraden sprechen von Häusern nicht als Lebensort. Sie beschäftigen sich mit ihnen im Zuge der Altersvorsorge. Wohnen ist kein kultureller Akt mehr, sondern eine rein ökonomische Berechnung.

Statt den alten Hof mit seiner großen Geschichte und seinem freundlichen Antlitz zu retten, flüchtet Jan Brandt sich in seine doch noch glücklich ergatterte Berliner Mietwohnung. Ein Foto zeigt, was schon bald anstelle des abgerissenen Hofs entsteht: ein Wohnbunker von abstoßender Wuchtigkeit, seine Architektur in jedem Detail auf monetäre Verwertbarkeit reduziert.

So bitter dieses Ende auch ist – es wirft ein helles Licht auf die Wurzeln unseres Immobilienproblems. Wie überhaupt Jan Brandts nur vermeintlich trockener Recherchebericht mit viel Selbstkritik und Selbstironie über weite Strecken auf hohem Niveau zu unterhalten vermag.

Das Wohnen ist nicht deshalb so teuer geworden, weil Investoren den Markt erobern. Sondern weil wir es seiner kulturellen und sozialen Bedeutung beraubt haben. Das verbreitete Gefühl von Entwurzelung und Heimatverlust: Es hat mehr mit unseren Häusern zu tun, als man glauben mag.