Unheimlich und gespenstergleich irrlichtern drei schemenhafte Gestalten vor dunklem Tannengrund. Spielt die Fantasie einen Streich? Sind es nur harmlose Schattenspiele und tanzende Lichtpunkte, die uns und unsere Wahrnehmung an der Nase herumzuführen versuchen? Ein Trugbild, das im nächsten Moment wieder verschwindet? Fast bis zur Unkenntlichkeit zerfasert der Konstanzer Künstler Jan Peter Thorbecke in seiner Radierung „Mutter mit Töchtern im Wald“ (1987) die Dargestellten. Bleich, zerfetzt, fratzenhaft treten sie dem Betrachtenden gegenüber.

Gewollte Text-Bild-Schere

Mit diesem schwarz-weißen Werk eröffnet die Ausstellung „Bilder der verlorenen Zeit“ im Hesse Museum Gaienhofen – und setzt damit einen gleichermaßen eindrucksvollen wie beunruhigenden Auftakt. Daneben eine lyrische Miniatur von Christine Zureich: „es war nicht finster / nicht bitterkalt, die Mutter / blieb bei uns im Wald“. Das Gedicht erinnert mit den drei Zeilen und dem Silbenmuster 5-7-5 an ein klassisch japanisches Haiku.

Klar, welche Parallelen Zureich mit ihren Worten auftun möchte: Das ganze Generationen verstört zurücklassende Grimmsche Märchen von Hänsel und Gretel? Hier aber in schön? Wie passt dieser Text zum Bild? Eher weniger, denn an dem bildnerischen Werk selbst wirkt so ziemlich nichts tröstlich: Die (Stief-)Mutter erweckt den Anschein, als hätte sie zwei Übeltäter (laut Bildtitel zwei Mädchen) auf frischer Tat ertappt und würde sie nun ihrer Strafe zuführen. In bedrohlichem Schwarz erhebt sich hinter dieser Szene der Wald. Aus dem Boden scheinen Flammen zu lodern, die das Blatt und sein Personal von unten zu verschlingen drohen. Ist das die Mutter? Oder gar die Hexe?

Die Text-Bild-Schere klafft auseinander, aber das ist natürlich gewollt. Die Konstanzerin kontert das Bild mit ironischer Leichtigkeit. Gut möglich, dass sie genau das Gegenteil damit bezwecken will. So ist das ja mit der Ironie.

Bilder nach Bildern

Thorbeckes Grafiken basieren auf fotografischen Vorlagen, die er in Archiven oder auf dem Flohmarkt findet. Bevorzugt wählt er Bilder aus der Mitte des letzten Jahrhunderts aus. Ihm geht es nicht um realistische Wiedergabe, sondern um Verfremdung. Diese Strategie erinnert an Gerhard Richter, einen der bedeutendsten deutschen Gegenwartskünstler. Dessen berühmtes Werk „Tante Marianne“ ist ein Paradebeispiel für die Verbindung von Zeitgeschichte und persönlicher Erinnerung. In seinen „Bildern nach Bildern“ verwandelte Richter Fotografien in malerische Reflexionen, oft als Versuch, kollektive Erinnerung im Nachkriegsdeutschland zu verarbeiten. Bei ihm schwingen Verlust und Schuld mit.

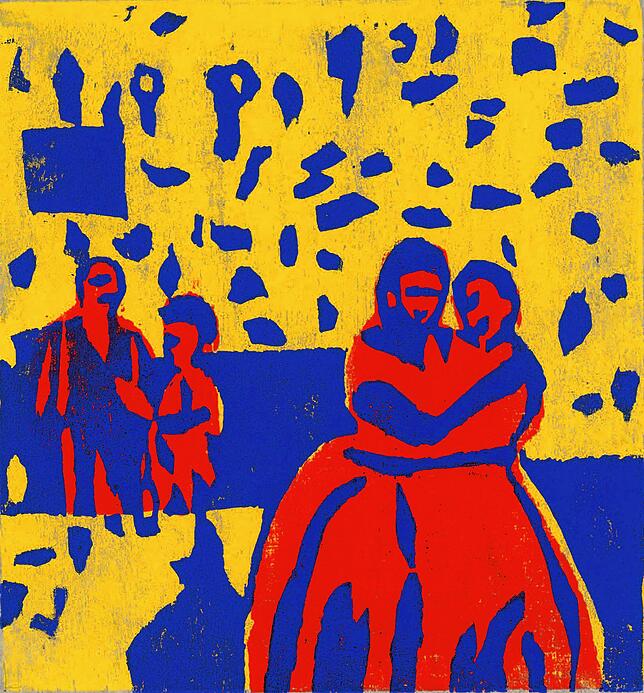

Dann im großen Saal ein ganz anderes Bild: Thorbeckes Holzschnitt „Zwei Paare II“ (2007). Anstelle von Schwarz-Weiß dominieren nun kräftige Farben – leuchtendes Gelb im Hintergrund, darauf Blau und Rot. Vier Figuren sind zu erkennen – jeweils als Paar zusammengeführt. Auf der rechten Bildhälfte sind zwei Personen zu erkennen, die durch eine Umarmung und einen sich weit bauschenden Rock zu einer Einheit verschmelzen. Links dahinter ein weiteres Paar. Die beiden Figuren stehen, isoliert voneinander, unter einem angedeuteten Fenster. Zureichs Gedicht dazu: „vorne die beiden / die in Walzerschritten / die Farbe splittern“. Ein Haiku-ähnlicher Text, der die Bewegung und Farbigkeit des Bildes aufnimmt und unterstreicht.

Familienfotos von 1950

In „Familienalbum 1950“ (2007) thematisiert Thorbecke das fast ausgestorbene Medium des analogen Fotoalbums. Sieben grob geschnittene Motive auf schwarzem Grund – Familien- und Landschaftsaufnahmen, mal im Quer-, mal im Hochformat. Die Gesichter bleiben anonym, verblasst, auswechselbar. Er imitiert die Arbeit desjenigen, der das Album mit Fotos bestückt hat.

Bei ihm wird aus der oberflächlichen Erinnerungsarbeit, bei der Momentaufnahmen kuratorisch zusammengestellt wurden, zu etwas ganz anderem: zur Verarbeitung eines transgenerationalen Traumas. Die ewige kollektive Schuldfrage schwebt wie ein bleiernes Damoklesschwert darüber. Zureich schreibt lapidar dazu: „Hochzeit. Ausflug. Kind. / alles Leben eingeklebt / in Einzelzimmer.“ Die Idylle als Fassade, die zu bröckeln beginnt. Die Bilder werfen Fragen auf: Wer waren diese Menschen? Was haben sie erlebt, getan, verschwiegen?

Er reflektiert das Unsagbare

Thorbeckes Kunst ist durchdrungen von diesem Erinnerungswillen. Wie Richter reflektiert er das Unsagbare, jedoch in ureigener Sprache. Mit dem Thema, das seine Bilder beherrscht, setzt er sich obsessiv über Jahrzehnte hinweg auseinander. Je nach Technik macht er sich die Gegebenheiten des Materials zunutze und experimentiert damit. Die rund 30 Werke der Ausstellung zeigen das eindrucksvoll.

Seine Radierungen sind gekennzeichnet durch nervös-flattrige, suchende, skizzenhafte Linienführung wie etwa in „Zwei Frauen im Badeanzug“ (1986). Diese Gestaltungsweise verstärkt den Eindruck von flüchtig aufflackernden und alsbald wieder erlöschenden Erinnerungsfetzen. Bei der Bearbeitung der Holzplatte wirkt es, als setze er kraftvoll den Stichel, kerbe das Holz archaisch-grobschlächtig mit dem Schnitzmesser aus. Ganz im Stil der deutschen Expressionisten.

Verdrängung als Erinnerungsarbeit

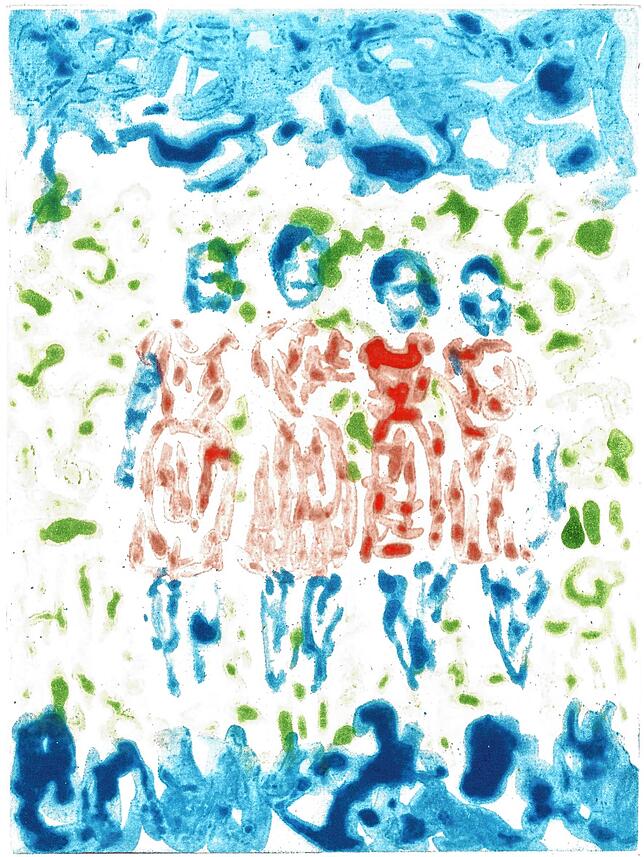

Thorbecke legt Schicht um Schicht frei, bis ein Kern sichtbar wird: Erinnerung als körperlich erfahrbare Arbeit. Wieder ganz anders dagegen seine Radierung „Eine Erinnerung“ (2009), die durch ihre atmosphärische Farbigkeit wie ein Aquarell wirkt.

Um dieser gehaltvollen Schwere entgegenzuwirken, sie abzumildern, setzt Zureich mit ihren Gedichten auf tänzerisch-leichtfüßige Bildtexte. Ihre Gedichte federn die überwältigende Wucht ab, verleihen ihr eine unbeschwerte Note, die teilweise beschwichtigend, ja beschönigend wirkt. Fast so, als könnte es ja auch alles ganz anders gewesen sein, alles reine Interpretationssache. Auch das Verdrängen kann zur Erinnerungsarbeit dazugehören. Was leichtfüßig daher kommt, entpuppt sich oft als hintersinnig. Doch gerade dadurch eröffnen sie einen doppelten Boden. Das Leichte als Strategie des Verdrängens. Auch das kann Erinnerung sein: der Versuch, etwas zu beschönigen, um es überhaupt ertragen zu können.

Bis 2. November. Dienstag bis Sonntag 10-17 Uhr. Weitere Informationen: www.hesse-museum-gaienhofen.de