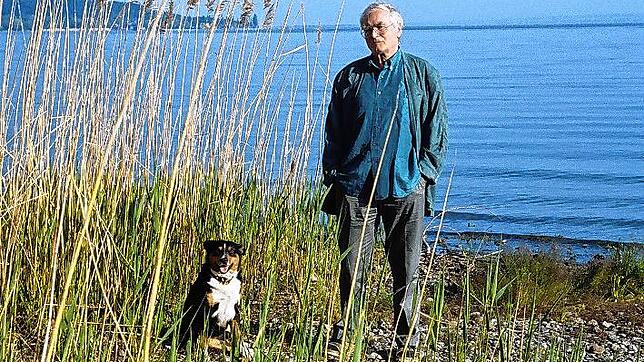

Dass Martin Walser (1927-2023) ein Hundefreund war, das wissen vermutlich nur wenige seiner Leser. Es gibt Fotos, der Schriftsteller und sein Hund, sogar einen „Literarischen Hundekalender“ (2016). Auf dem Titelbild mit seinem Appenzeller Sennenhund Bruno: Walser. Er bezeichnet Bruno im Magazin dogs (2012) als unersetzlich: „Ohne Hund würde ich schon lange nicht mehr leben; er zwingt mich zum täglichen Spaziergang…“. Bruno könne man „nirgends mit hinnehmen, der gehorcht nicht“, klagt Walser andererseits. Ob er mit ihm je in einer Hundeschule war?

Drei Neuerscheinungen

Bruno war nicht der einzige Hund im Nussdorfer Haus der Walsers. Über drei tierische Mitbewohner, Timon, Robi und Bruno hat Walser geschrieben. Der Verleger Klaus Isele hat aus diesen ad-hoc-Notizen, die zuerst in der Neuen Zürcher Zeitung zu lesen waren, ein Buch gemacht: „Das Hundemögliche oder Die Entstehung der Zukunft“. Dieser Titel ist einer von insgesamt drei in der Edition Isele „nachgetragene“ Walser-Novitäten. In der zweiten Neuerscheinung, „Die Stadt der Städte. Leipzig – Lesestadt Nr. 1“, kommt der Vorleser Walser zu Wort; in der dritten, „Die Kunst der Zustimmung“, versammelt Isele „fast alles“ von Jörg Magenau, was der Literaturkritiker über Walser veröffentlicht hat, Texte und Interviews aus mehr als 30 Jahren.

Ein Wort zum Hundebuch. Isolde Ohlbaum, von der gesagt wird, dass sie einen unfehlbaren Instinkt für die Gunst des Augenblicks besitzt, hat Fotos von Walser und seinem Sennenhund beigetragen, der Literaturwissenschaftler Peter Blickle eine Nachbemerkung. Die Ungehorsamkeit Brunos interpretiert Walser in den Epigrammen wunderbar um.

Er erkennt in dem undisziplinierten Verhalten bei Nahsicht „schillerheldenhaft lodernde Freiheitsaugen“. Er sieht das Tier, das bei stürmischen Begrüßungen auf zwei Beinen tanzt, an der „Schwelle zur Epoche des aufrechten Gangs“, was beide, Walser und Bruno, glücklich macht. Nein, der Schriftsteller vermenschlicht nicht haltlos das Tier, aber er respektiert das „Hundemögliche“ und glaubt aus Erfahrung, „dass wir von Tieren so viel lernen können wie sie von uns“.

Schriftsteller und ihre Hunde

Walser ist nicht der erste Schriftsteller, der ein einfühlsames literarisches Zeugnis über sein Haustier liefert. Blickle erinnert an Thomas Manns Erzählung „Herr und Hund“(1918) und an Konrad Lorenz‘ Studie „So kam der Mensch auf den Hund“ (1949). Und das ist nicht alles. Auch Walser-Freund Arnold Stadler, Bauernsohn aus Rast, war ein großer Tierfreund („Mein Hund, meine Sau, meine Leben“, 1994).

Weniger bekannt ist das Fotobuch „Schriftsteller und ihre Hunde – Musen auf vier Pfoten“ (2008) von Christen Jürgen. Darin äußern sich Autoren von Paul Auster bis Carl Zuckmayer über ihre Vierbeiner. Letzterer spricht für alle, wenn er sagt: „Ein Leben ohne Hund ist ein Irrtum“. Auch Bruno kommt über seinen Herrn zu Wort.

Walser, der Vorleser

Der „Vorleser“ Martin Walser, um die zweite Neuerscheinung zu würdigen, war zu seiner besten Zeit an 200 Tagen im Jahr unterwegs. Nicht nur zu seinem Vergnügen. Im Tagebuch notierte er einmal: „Nicht durch das Schreiben wird man ein Krüppel, sondern durch das Vorlesen.“ Ein Satz, der erstaunt und dem widerspricht, mit welcher Emphase der Vorleser Walser auftrat.

Aber wahr ist auch, dass Walser, der notorisch Angst hatte, seine Familie nicht ernähren, sein Haus am See nicht bezahlen zu können, Lesungen wegen des Honorars annahm. Er hat auf diesem Weg Deutschland anhand der Lese-Orte vermessen und kam zum Schluss, Leipzig an die Spitze seines persönlichen Rankings zu setzen.

Er besuchte die Stadt schon in der DDR-Zeit, nahm Kontakt mit oppositionellen Autoren wie Gert Neumann und Wolfgang Hilbig auf. Aber auch nach der Wiedervereinigung, für die er mit seinen von der politischen Linken kritisierten „Deutschlandreden“ gekämpft hatte, war er regelmäßig im Sachsenland: „Leipzig wurde mit München und Bonn zu einer Stadt, in der die Zuhörer feiner, schneller, genauer und stimmungsreicher reagieren als etwa in Ulm, Duisburg und Aachen“, schreibt Walser.

Und wichtiger noch: „In Leipzig entdecken die Zuhörer Sätze, die man selber noch gar nicht als besondere Sätze entdeckt hat“. Das machte den Unterschied aus. Das Besondere am Leipzig-Band: Die entsprechenden handschriftlichen Aufzeichnungen Walsers werden Seite für Seite abgedruckt.

Chronist der deutschen Seele

Zuletzt der in drei Kapitel („Zusammenhänge“ – „Einzelheiten“ – „Gespräche“) gegliederte und weit gefächerte Essay- und Interviewband „Die Kunst der Zustimmung. Fast alles über Martin Walser“, den komplett zu referieren an dieser Stelle nicht möglich ist. Nur so viel: Die Sammlung ist eine Fundgrube für Walserianer, aber auch interessant für Freunde der Literatur und der Geschichte. Walser hat wie kaum ein anderer Schriftsteller die wechselvolle Geschichte des Landes literarisch begleitet. Nicht umsonst gilt er als Chronist der deutschen Seele.

Jörg Magenau, heute 64, traf als Pennäler zum ersten Mal 1981/82 auf Walser in seiner Geburtsstadt Ludwigsburg. Seitdem lässt er ihn nicht los. Über keinen Schriftsteller hat er öfter geschrieben als über Walser, den er wiederholt in Nussdorf aufsuchte – und auch von Bruno stürmisch begrüßt wurde. Magenau legte 2005 die erste große Monographie über Walser vor.

Schon im Vorwort berichtet er von einer aufregenden Visite und von einer abenteuerlichen Autofahrt, der Patron, wie ihn die Hiesigen am See nennen, am Steuer. Ihm fielen dazu nicht nur die Karossen ein, die Walser in seinem Leben fuhr, sondern auch von ihm verursachte Unfälle. Auch den Wagen seines Verlegers Siegfried Unseld soll er ramponiert haben.

Das Gesamtkunstwerk Walser

Magenau überlebte. Das Vorwort signalisiert, worum es ihm in seinen zum Teil überarbeiteten Texten geht: Er will mit Blick auf das literarische Schaffen Walsers den inneren Menschen zeigen. Was ihm fraglos gelingt. Magenau, so scheint es, hat das Gesamtkunstwerk Walser im Blick: das Roman- und Novellenwerk die Augenblickspoesie, den vielfach unterschätzten Dramatiker, den Tagebuchschreiber und den Essayisten und Redner, der mit der Friedenspreisrede in Frankfurt 1998 für viel Wirbel sorgte – in der so genannten Sonntagsrede ging es um den richtigen Umgang mit dem Holocaust.

In einer bisher unveröffentlichten Erzählung „Excelsior“ hat Walser, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung jüngst berichtete, über die Verwundungen geschrieben, die ihm die Debatte bereitet hat. Es ist ungeklärt, ob die Erzählung erscheinen wird. Als Magenaus Monographie 2005 erschien, meinte Walser: „Das ist großartig, aber das bin nicht ich“. Er würde über den Sammelband „Die Kunst der Zustimmung“ heute gewiss anders urteilen.