Endlich Urlaub! Aber was mit der freien Zeit anfangen? Das Verreisen jedenfalls hat schon mal mehr Freude bereitet. Es sind ja längst nicht mehr allein die Klimaskrupel, die verantwortungsbewussten Bürgern das Fliegen verleidet. Inzwischen machen auch Bilder von wütenden Einheimischen die Runde, die in Venedig oder Mallorca gegen den Massentourismus auf die Straße gehen.

Überhaupt stellt sich bei zunehmender Angleichung der Lebensverhältnisse die Frage nach dem Sinn solcher Auslandsaufenthalte: Die Einkaufsstraßen von Palermo unterscheiden sich nur noch marginal von denen in Konstanz, sogar das mediterrane Klima bekommen wir inzwischen frei Haus geliefert.

Das Reisen gilt es also neu zu lernen. Vielleicht hilft uns dabei der wohl berühmteste deutsche Tourist: Johann Wolfgang von Goethe, Italienurlauber der ersten Stunde.

Zwei Jahre Italien bei vollen Bezügen

Und ja, „Urlaub“ trifft es durchaus, auch wenn es seinerzeit statt der üblichen zwei Wochen fast zwei Jahre werden sollten (von 1786 bis 1788). Was zählt, ist ja, dass der Weimarer Herzog ihn für diese Zeit von sämtlichen beruflichen Pflichten als Geheimrat entband – und zwar bei vollen Bezügen. Da reist man entspannt. Was also können wir uns abschauen vom Genie auf Bildungsreise?

Keinen Bildungsstress!

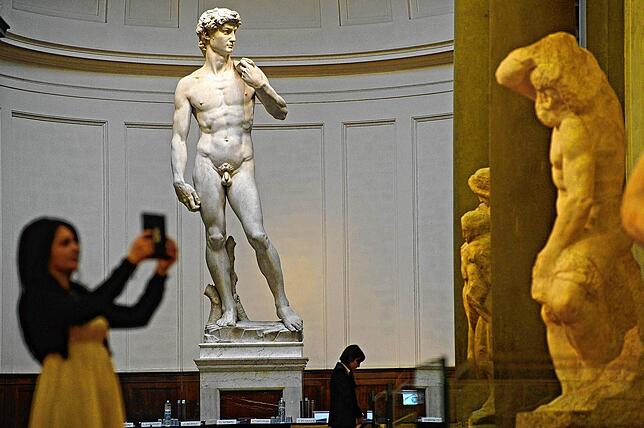

Die wichtigste Lektion ist vielleicht, dass schon dieses Wort „Bildungsreise“ in die Irre führt. Zwar besucht Goethe unzählige Museen und Theater, aber nicht aus Bildungshuberei. Er verstehe wenig von bildender Kunst, schreibt er, und was ihn an ihr interessiere, sei allein ihr „praktischer Teil“, nämlich „der Gegenstand und die Behandlung desselben“. Will da so gar kein Funke überspringen, macht er kurzen Prozess. Schon auf der Durchreise in München flüchtet er aus dem Antikensaal der Bildergalerie, weil er nicht „die Zeit verderben“ möchte: „Vieles sprach mich gar nicht an, ohne dass ich sagen könnte, warum.“

Natur erfahren!

Es ist weniger pflichtschuldiger Bildungsdrang als die schlichte Freude an der Natur, die Goethes Sinne schärft. Ja, es scheint mitunter, als sei dieser Tourist öfter in Steinbrüchen und Schluchten unterwegs denn im Museum. Seitenweise berichtet er von geologischen Erkundungen, man staunt über die Analyse eines bei Bologna gefundenen „sehr feinblättrigen Schiefertons, welcher mit Gips abwechselt“ und „innig mit Schwefelkies gemischt“ scheint. Auf dem Vesuv fällt ihm ein „festes, tropfsteinförmiges Gestein“ auf, und in Rom wird ihm als erstes bewusst, wie unglücklich sich diese Stadt in die Natur fügt. Kein Wunder, hat doch nicht etwa ein weiser Fürst die erste Siedlung angelegt, sondern nur „Hirten und Gesindel“!

Kultur folgt Natur: Schon bald erkennt Goethe in den Werken italienischer Meister die mentale Prägung einer ganzen Bevölkerung durch ihre Umgebung. „Es ist offenbar, dass sich das Auge nach den Gegenständen bildet, die es von Jugend auf erblickt, und so muss der venezianische Maler alles klarer und heiterer sehn als andere Menschen“, schreibt er. „Wir, die wir auf einem bald schmutzkotigen, bald staubigen, farblosen, die Widerscheine verdürstenden Boden (...) leben, können solchen Frohblick aus uns selbst nicht entwickeln.“

Spontan bleiben!

Goethe gilt als Urvater des bewusst schauenden Bildungsreisenden. Doch das suggeriert eine Verbissenheit, die ihm fremd ist. Schon sein Aufbruch in den Süden zeugt eher von spontanem Fernweh denn penibler Planung. „Früh drei Uhr stahl ich mich aus Karlsbad, weil man mich nicht fortgelassen hätte“, lautet der erste Satz: Die feine Kurgesellschaft will nämlich den Dichter zu seinem Geburtstag hochleben lassen. Da ist „nicht länger zu säumen“. Bloß weg hier!

Reisen bedarf also keiner umständlichen Vorbereitung, sondern nur wacher Augen. Erfreut man sich an Natur und Landschaft, kommt das Interesse für Kultur ganz von selbst. Und wie steht es mit Fotoapparat, Selfiestange und Instagram-Postings?

Kamera stecken lassen!

Ja, schon Goethe sollte zu diesen Fragen seine Erfahrungen sammeln. Zwar noch ohne die heutige Technik, wohl aber mit dem typischen Bewusstsein eines deutschen Touristen für Fettnäpfchen. Als er am Gardasee einen halb verfallenen Turm abzeichnet, um sich ein Andenken zu bewahren, bekommt er es mit der Polizei zu tun. Nicht jeder Einheimische hat Verständnis für die Schönheit seiner Ruinen. Im Zweifel nämlich verbirgt sich hinter dem kunstsinnigen Touristen ein ausländischer Spion.

Welch wunderliches Wesen ist doch der Mensch, denkt sich der vermeintlich ertappte Agent. Da könnte er ganz einfach den schönen Ort genießen. Stattdessen aber bringt er sich ohne jede Not in Gefahr: „Bloß aus der Grille, die Welt und ihren Inhalt sich auf seine besondere Weise zuzueignen.“

Mit Einheimischen sprechen!

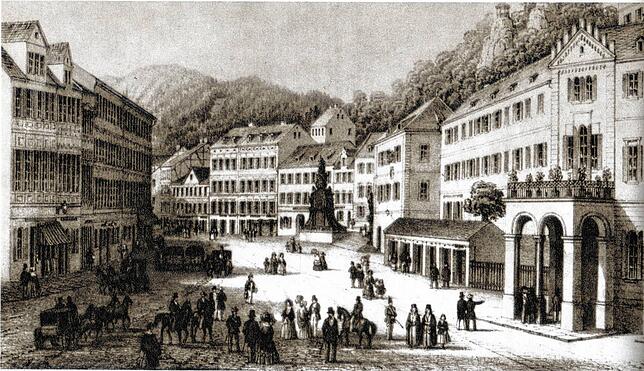

Dass er am Ende doch nicht ins Gefängnis kommt, verdankt Goethe seiner Sprachkenntnis und diplomatischen Erfahrung. Als er einem hochrangigen Beamten gegenübertritt und erfährt, dass dieser längere Zeit in seiner Heimatstadt Frankfurt am Main gedient hat, nutzt er die Gelegenheit zum Smalltalk: „Glücklicherweise war sein Aufenthalt in meine jüngeren Jahre gefallen, und ich hatte den doppelten Vorteil, ihm genau sagen zu können, wie es zu seiner Zeit gewesen und was sich seither verändert habe.“

So plaudert Goethe über Frankfurter Adelsfamilien, Goldene Hochzeiten und allerlei anderen gesellschaftlichen Tratsch. Schon bald ist jeder Zweifel verflogen. Nein, das sei kein Spion, urteilt der Beamte. Sondern ein „braver, kunstreicher Mann, wohlerzogen, welcher herumreist, sich zu unterrichten“. Merke: Sprachkenntnisse sind von Vorteil, Konversation ist eine Kunst. Die Unsitte dagegen, jeden Reiseeindruck im Bild für die Ewigkeit festhalten zu wollen, kann böse enden.

Arbeit mitnehmen!

Nun ja, den lästigen Aktenkram hat der urlaubende Geheimrat natürlich zu Hause gelassen. Was aber Kreativität erfordert, kommt durchaus mit. Schließlich „können wir als echte Deutsche uns doch nicht losmachen von Vorsätzen und Aussichten auf Arbeit“. Ganz konkret betrifft es das Drama „Iphigenie auf Tauris“.

Am Gardasee, „als der gewaltige Mittagswind die Wellen ans Ufer trieb“ fühlt er sich so allein „wie meine Heldin am Gestade von Tauris“. Und als er in Bologna ein von Raffael gemaltes Porträt der heiligen Agathe sieht, steht ihm die Heiligengestalt seines eigenen literarischen Werks urplötzlich vor Augen. Natur und Kultur: Aus beidem bezieht der Geist seine Inspiration, und nirgends findet er mehr davon als auf Reisen.

Den richtigen Reiseführer auswählen!

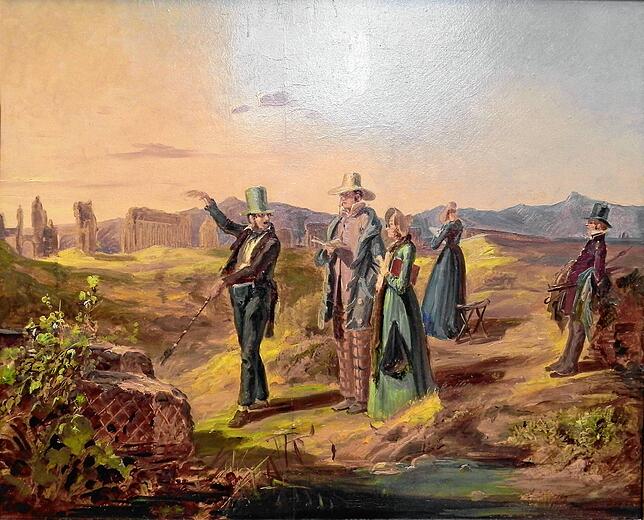

„Winckelmanns Kunstgeschichte, übersetzt von Fea, die neue Ausgabe, ist ein brauchbares Werk, das ich gleich angeschafft habe“, lobt Goethe. Darüber hinaus bedient er sich aber auch gerne der Expertise deutscher Auswanderer. Das gilt vor allem für den im Rom lebenden Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829), der zu dieser Gelegenheit das berühmte Porträt „Goethe in der römischen Campagna“ anfertigt.

Wer wie Goethe reist, der macht noch heute vieles richtig. Da tut es nichts zur Sache, dass wir die Ziele schon aus dem Internet kennen. Vor Ort können nämlich alte Gedanken so lebendig werden, dass sie für neu gelten können: „Es geht ein neues Leben an, wenn man das Ganze mit Augen sieht, das man teilweise in- und auswenig kennt.“