Frau Gärtner, wann spielten Sie das letzte Mal Beethoven?

Das war erst vor einigen Tagen, als Kollegen von Ihnen in mein Studio kamen und für Ihr Format „Südkurier on Air“ ein kleines Konzert aufzeichneten. Da spielte ich Beethovens Mondscheinsonate.

Warum dieses Werk?

Ich mag es sehr, auch wenn es viel und vielleicht zu viel gespielt wird- Ich habe es seit Langem in meinem Repertoire. Im Beethoven-Jahr wollte ich gar nicht so viel von ihm spielen, weil er ohnehin an allen Ecken zu hören ist. Deshalb zögerte ich. Es gibt übrigens wunderbare Stücke von ihm, die kaum eingeübt/gespielt werden. Das Interesse konzentriert sich auf die 32 Sonaten. Meine liebste ist übrigens die Waldstein-Sonate. Da stimmt einfach alles.

Wie machen Sie das als freischaffende Künstlerin? Corona bedeutet doch einen Verdienstausfall.

Es ist nicht einfach, zu überleben. Als Künstlerin bin ich es gewohnt, mit wenig auszukommen. Ich habe einen Lehrauftrag in Trossingen. Ich weiß noch nicht, ob und wie ich den Auftrag wahrnehmen kann, weil das Sommersemester vor allem Fernunterricht über den Bildschirm bedeutet. Ich werde auf Erspartes zurückgreifen. Wenn man eine Künstlerin auf der Bühne in Robe und Schmuck sieht, denkt man: Der geht es aber richtig gut. Doch im Alltag trage ich kein langes rotes Kleid in der Küche. Manche Konzertbesucher denken tatsächlich, dass eine Pianistin auch zuhause aufgebrezelt herumläuft. Irrtum, im Moment trage ich eine Jeans.

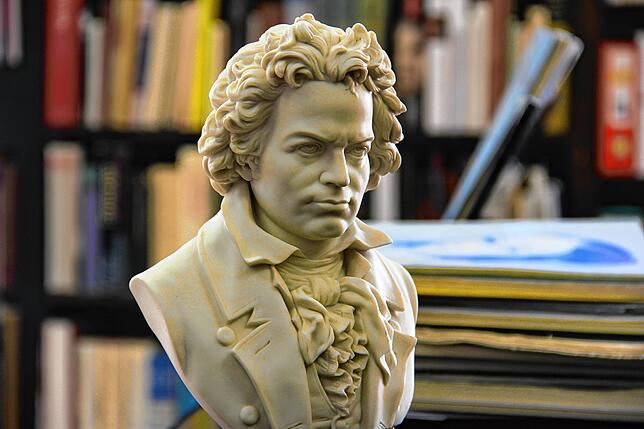

Ist Beethoven für Sie ein Vorbild?

Das ist er, und zwar in allen Facetten, die es gibt. Das macht seine Größe aus, die sich bis heute hält. Gerade dieser Beethoven zeigt, wie man produktiv mit Krisen umgehen kann, bevor man untergeht. Er hat fast nur Krisen erlebt, seien sie finanzieller oder gesundheitlicher Art. Er ist so oft umgezogen in Wien, dass man es kaum zählen kann. Keiner hat es mit ihm ausgehalten. Er muss als Mensch unmöglich gewesen sein. Deshalb auch die vielen Wechsel des eigensinnigen Mieters Ludwig van Beethoven.

Demnach war dieser Mensch recht schwierig?

Ja, doch hat er etwas aus seiner Widerspenstigkeit gemacht. Auch wenn es ihm noch so schlecht ging, behauptete er sich immer wieder. „Ich will meinem Schicksal in den Rachen greifen“, sagt er einmal. Das trifft es. Als ihm klar wurde, dass er taub wird, hat er das angenommen. Das ist ein grausamer körperlicher Mangel, und doch arbeitete er weiter und komponierte noch große Sinfonien.

Wie kann das funktionieren, dass jemand ohne Gehör noch so komplexe Werke komponiert?

Beethoven konnte sich das Orchester und dessen Klang vorstellen. Er besaß ein reiches Innenleben. Es muss bei ihm gebrodelt haben. Was für ihn typisch ist, dass er am Ende immer das Ruder herumreißt. Aus jeder Situation geht er als Gewinner hervor.

Er kam aus Bonn und ging nach Wien. Er war das, was man heute eine Rampensau nennt. Einer der ersten großen Pianisten, die damals die Vormacht dieses Instruments zur Geltung brachten.

Wir wissen nicht, wie er wirklich gespielt hat. Es gibt keine Aufnahmen aus dieser Zeit. Seine Schüler korrigierte er nie, wenn sie falsche Noten spielten. Darauf kam es ihm nicht an. Teufelswild wurde Beethoven nur, wenn sie seine Musik falsch interpretierten. Wenn sie das Stück nur mechanisch herunterspielten. Das war für ihn nicht akzeptabel. Daran sehen Sie, was ihm wichtig war: der Ausdruck seiner Klangdichtungen.

Beethoven lebte in großer Einsamkeit. Und heute ist er als Komponist der Europahymne bekannt, die alle 27 EU-Staaten musikalisch verbindet. Hätte er sich das träumen lassen?

Wir wissen es nicht. Er war Visionär und hatte seine Prinzipien. In der „Ode an die Freude“ kommt das klar heraus. Zudem war Beethoven ein religiöser, jedoch kirchlich nicht gesinnter Mensch. Das versuchte er in seiner Musik auszudrücken.

Wo stand er politisch?

Sicherlich darf er als früher Europäer gelten. Er sah sich als freier Geist. Die politischen Verhältnisse seiner Zeit ärgerten ihn oft. Vor allem aber nutzte er sie, auch wenn sie ihm missfielen.

Viele kennen seine kurze Komposition „Für Elise“. Abgedroschen?

Das ist ein wunderschönes Stück. Leider kommt es heute so abgedroschen herüber. Schade, dass es inzwischen zur Kaufhausmusik verkommen ist. Ich halte es für einen genialen Wurf. Abgedroschen ja, aber dafür kann die Komposition ja nichts. Viele Schüler praktizieren es. Ich spiele es öffentlich nicht.

Gibt es Kompositionen von Beethoven, die missbraucht wurden, weil sie plötzlich in einem Zusammenhang auftauchen, den er niemals gewollt hat?

Vielleicht im Dritten Reich. Der große Dirigent Wilhelm Furtwängler spielte regelmäßig Beethoven-Programme mit den Berliner Philharmonikern. Die NS-Größen saßen in der ersten Reihe. Ob das Missbrauch war? Furtwängler mochte diese Musik, die er auch nach 1945 wieder interpretierte.

Es gibt zwei Arten von Konzerten: Bei den einen wird nur gespielt. Bei den anderen erklärt der Interpret oder der Moderator das Stück und den Komponisten. Wie halten Sie es damit?

Ich habe das lange Zeit nicht gemacht. Dann kam irgendwann ein Veranstalter auf mich zu und sagte zu mir: „Frau Gärtner, von der Interpretin werden bei uns einige erklärende Worte erwartet.“ Also begann ich, meine Gedanken zu dem Werk zu erzählen. Das kam sehr gut an. Beim Konzert merkte ich, dass die Leute viel mehr in der Musik sind, als wenn diese Erklärung fehlt. Damals fiel mir auf, wie wertvoll eine kleine Einführung sein kann. Worte sind hilfreich, auch bei der Musik.

Zum guten Ende: Ihr Lieblingsstück von Beethoven?

Oh je, das kann ich einem Satz gar nicht beantworten. Es sind fast alles Juwelen, was er für das Klavier komponiert hat. Bei den Sinfonien ist es für mich die Siebte. Diese Sinfonie ist genial.