Philipp Poisel, Ihr letztes Album liegt sieben Jahre zurück. Ist man als Künstler bei Herbert Grönemeyers Label Groenland vom Zeitdruck verschont?

Nein, es gibt schon einen Druck – und je mehr Zeit man sich lässt, desto enger wird das Nadelöhr, durch das man durch muss. Ich habe es ein bisschen vor mir hergeschoben, gleichzeitig wusste ich, dass jetzt viele Leute auf diese dritte Platte warten. Trotzdem habe ich auch versucht, mich frei davon zu machen, Freiräume zu suchen. Ich wollte nicht irgendeine Platte abliefern, nur um fertig zu sein, sondern eine, mit der ich die nächsten fünf Jahre leben kann.

Wie kam der Kontakt zu Grönemeyers Label zustande?

Mein heutiger Manager hatte jemanden kontaktiert, der wiederum Kontakt zu den Leuten bei Groenland hatte. Dann gab es in Berlin ein Showcase, in einer kleinen Kaschemme, wo wir vorher Bauschutt rausräumen mussten. Es war sehr aufregend, dass Herbert Grönemeyer dorthin kam. Ich bin ihm schon vor dem Konzert im Flur begegnet. Zuerst hab ich ihn nur an der Stimme erkannt, weil es sehr dunkel war.

Sie waren als Straßenmusiker unterwegs. Was haben Sie dort gelernt?

Dass es wichtig ist, was die Leute, vor denen du spielst, davon halten. Also die Frage: Wie erreicht man jemanden? Man kann sich nicht nur hinstellen und sagen: Ist mir alles egal. Sondern dieser Wunsch nach Interaktion, der Wunsch, dass einem jemand zuhört, muss da sein. Es soll ein Konzerterlebnis sein, von dem beide Seiten etwas haben. Es ist ja nicht besonders erfreulich, wenn niemand stehen bleibt und niemand zuhört.

Gab es solche Situationen bei Ihnen?

Ja. Man muss sich die Aufmerksamkeit der Leute schon verdienen. Ich habe auf der Straße Cover-Versionen gesungen, auch Evergreens – man merkt ja, was ankommt. Man lernt auf der Straße auch prinzipielle Sachen, zum Beispiel, was für Passagen man lauter singen kann, welche Passagen sich besser durchsetzen. Die Straße ist gut, um sich unmittelbar mit seiner eigenen Wirkung auseinanderzusetzen. Weil es direkt ist, nicht kompensiert durch eine Anlage.

Wenn Sie Ihre Konzerte mit der Straße vergleichen, was hat sich verändert?

Dass man mit den Leuten 1:1 ins Gespräch kommt, das gibt es nicht mehr. Die Straße ist eben die Straße, da steht man nicht auf einer Bühne. Dort gibt es auch nicht das Selbstverständnis, dass einem die Leute zuhören, sondern die müssen sich darauf einlassen.

Heute könnte es sein, dass Straßenmusiker Ihre Songs interpretieren …

Aber ob die sich dafür besonders gut eignen, weiß ich nicht. Auf meinen Alben war es ja bisher eine eher introvertierte Art von Musik, die sich für die Straße nicht so anbietet.

Bleibt Ihre Musik so introvertiert?

Ich denke, dass es auf dem neuen Album auch noch andere Aspekte gibt. Da freue ich mich drauf, jetzt neue Sachen ausleben zu können, mit der Stimme andere Sachen auszuprobieren.

Auffällig sind die treibenden Rhythmen auf „Mein Amerika“.

Absolut. Vielleicht provoziere ich auch ein wenig damit, dass ich jetzt bestimmte Dinge anders mache. Um nicht noch mehr in eine Schublade reinzukommen, in der man dann für immer gefangen ist.

Ein Kommentar auf Ihrer Facebook-Seite lautet: „Schade, dass all die neuen Lieder nun so elektronisch sein müssen.“ Wie sehen Sie das?

Da frage ich mich, ob der- oder diejenige das ganze Album gehört hat. Denn das Album hat mehr Facetten als das eine Lied, unter dem jetzt wahrscheinlich dieser Kommentar stand. Wir haben für den Film „Das kalte Herz“ einen Song gemacht, mit Chor und Cello – der ist überhaupt nicht elektronisch. Also, ich warte noch ein bisschen ab, da bin ich geduldig.

Sie nennen Ihr Album „Mein Amerika“. Was war der Grund dafür?

Ich habe immer schon amerikanische Dinge konsumiert. Ich bin mit Micky Maus aufgewachsen, mit den „Drei Fragezeichen“, mit Serien aus den USA.

Denken Sie heute über Amerika anders als damals?

Es inspiriert mich immer noch. Das ist ja fast schon eine Tradition, dass Leute nach Amerika gehen und inspiriert zurückkommen, die dann eine Erfindung machen, ein Projekt starten.

Blenden Sie das politische Amerika aus?

Ich blende da noch viel mehr aus. Wenn ich kreativ arbeite, ist es einerseits so, dass ich mich krass zurückziehe, wie in eine Höhle, um in mich reinzuhorchen. Ich habe keinen Facebook-Account mehr gehabt, ich habe kein Smartphone … Andererseits versuche ich auch, mich mit dem aktuellen Zeitgeist auseinanderzusetzen.

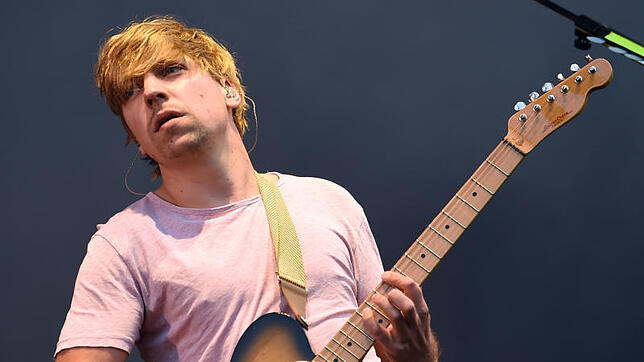

Zur Person

Philipp Poisel wurde 1983 in Ludwigsburg geboren. Als Kind spielte er Klavier, bevor er die Gitarre in die Hand nahm. Nach der Ausbildung zum Grafik-Designer wollte er Lehrer werden, war dann aber als Straßenmusiker unterwegs. 2006 traf er den Produzenten Frank Pilsl traf, mit dem er erste Demo-Aufnahmen anfertigte. Diese hörte Herbert Grönemeyer, der Poisel bei seinem Label Groenland Records unter Vertrag nahm. Am 17. Februar 2017 erscheint sein drittes Studio-Album „Mein Amerika“.

Der offizielle Trailer zum neuen Album