Mit diesen Menschen möchte eigentlich niemand etwas zu tun haben, zumindest nicht in der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Nebenbeschäftigung. Dabei gibt es nicht viele, die mehr Empathie, Wärme oder Vertrauen ausstrahlen als Notfallseelsorger. Wenn sie aber zum Einsatz kommen, ist in aller Regel irgendetwas schlimmes passiert. Katastrophen, schwere Unfälle. Meistens mit Todesfolge. Geht der Rettungsdienst, kommt der Notfallseelsorger. Ist die Nachricht über den Tod eines Familienangehörigen überbracht, befinden sich die Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation. Der Notfallseelsorger schenkt den Hinterbliebenen in dieser Zeit des unbeschreiblichen Schocks seine ganze Aufmerksamkeit, zwei offene Ohren und eine Schulter zum Anlehnen.

Fritz Möhrle ist Notfallseelsorger im Landkreis Konstanz. Der Mann aus Singen arbeitet als Berufschullehrer in Konstanz. Sein Dialekt ist ausgeprägt, er schwätzt so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, wie es im Volksmund heißt. Vielleicht ist es diese Tatsache, vereint mit einer besonderen Klangfarbe, die seiner Stimme etwas ganz Besonderes verleiht. Wer dem Mann zuhört, fühlt sich geborgen. Die beste Voraussetzung für einen Notfallseelsorger. "Als Jungsfeuerwehrmann hatte ich einen schrecklichen Einsatz, dessen Bilder mich lange Zeit verfolgt haben", berichtet er. "Später habe ich dann bemerkt, dass ich wegen dieser Erfahrung meinen Kameraden helfen konnte. Und so entschied ich mit für die Ausbildung." Vor allem Einsätze, bei denen junge Menschen sterben, nagen heute noch an ihm. "Es ist für uns Menschen nicht vorgesehen, dass wir mit solche schlimmen Erlebnissen wie verstorbenen Kindern leben müssen."

Mark Müller (Name geändert) verlor seine Ehefrau überraschend und stand von jetzt auf gleich mit den Kindern alleine da: „Es war, als wäre ein Engel zu uns gekommen“, erzählt er. „Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, was an diesem Tag ablief“, sagt er im Rückblick. „Doch wir hatten sofort diese enge Verbindung zur Seelsorgerin Jutta Schmidt (Name ebenfalls geändert). Auch zu den Kindern entstand ein vertrautes Verhältnis.“ Das bis heute anhält: „Wir waren neulich zusammen am Grab meiner Frau“, berichtet Mark Müller, sein Blick schweift in die Ferne. „Frau Schmidt begleitete mich, war einfach da und hörte mir zu. Sie hat dieses feine Gespür, ist immer ruhig und besonnen“, erzählt Mark Müller. „Auch bei der Trauerverarbeitung war sie eine riesige Hilfe und hat uns wertvolle Tipps gegeben.“ So tragisch und niederschmetternd der Verlust der Lebenspartnerin war, so schön und aufbauend war die Begegnung mit der Notfallseelsorgerin. „Ich kann es nur wiederholen: Sie erschien uns wie ein Engel.“

Die Seelsorger werden vom Einsatzleiter über die Rettungsleitstelle des Kreises in Radolfzell alarmiert, nicht nur bei Unfällen, sondern beispielsweise auch bei Geiselnahmen, Vermisstenfällen, der Gefahr einer Selbsttötung oder dem Überbringen einer Todesnachrichten, was jedoch zunächst einmal Aufgabe der Polizei ist. "So mancher Beamter bittet uns da jedoch um Hilfe", so Fritz Möhrle. Notfallseelsorger sind rund um die Uhr in unterschiedlichen Schichten in Bereitschaft und leisten ihre Hilfe ehrenamtlich. Wenn der Piepser piepst, ist Fritz Möhrle gefragt.

Auch beim Gespräch mit dieser Zeitung hat Möhrle das kleine Gerät immer in Griffweite, die Weste, die ihn als Notfallseelsorger identifiziert, liegt stets im Auto. "Man weiß ja nie, wann der Notfall eintritt und wann wir gefragt sind", sagt er. Wenn es dann soweit ist, spricht er sich kurz mit der Zentrale ab, wer den Einsatz übernimmt. „Wir versuchen, uns vorher über das Geschehene zu informieren“, erklärt er den nächsten Schritt. „Es ist wichtig, einen Überblick zu haben, damit wir einschätzen können, was auf uns zukommt.“ Mitleids- und Beileidsfloskeln gehören nicht zum Repertoire der Notfallseelsorger. „Wir zeigen den Angehörigen gegenüber Respekt, Verständnis und Anteilnahme“, so Fritz Möhrle. „Wir fühlen uns in die Welt unseres Gegenüber hinein und möchten dabei so authentisch wie möglich sein.“ Hinterbliebenen falsche Hoffnung zu machen, sei völlig falsch. „Die Menschen wissen in ihrer Situation unsere Ehrlichkeit zu schätzen“, so Fritz Möhrle.

Hilfe für die Helfer

Dabei sind es nicht nur die direkten Angehörigen, die die Hilfe der Seelsorger benötigen. Nicht selten sind es Hilfskräfte selbst, die das Erlebte verarbeiten müssen. Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei werden bei ihrer Arbeit immer wieder mit Tod, Leid und menschlicher Not konfrontiert. Wer als erster am Unfallort erscheint, erlebt tragische Bilder, tiefgehende Erlebnisse und Gerüche, die sich womöglich ein Leben lang ins Gedächtnis einbrennen. Fritz Möhrle: "Das sind Einsätze, die unter die Haut gehen", berichtet er. "Besonders, wenn Kinder dabei betroffen sind oder Menschen durch Verletzungen entstellt sind.

Es passiert auch, dass Kameraden oder deren Angehörige oder eigene Angehörige betroffen sind. Nicht immer können Einsatzkräfte diese Erlebnisse verkraften und verarbeiten." Er erinnert sich an einen Fall, als ein Vater als Rettungsdienst zu einem Unfall gerufen wurde, bei dem der Sohn starb. "Das ist das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann", so Fritz Möhrle. "Da kommt eine Art Schockstarre, da nimmt man nichts mehr wahr."

Fritz Möhrle hat einen Fragenkatalog erstellt, an dem sich die Seelsorger orientieren können: Was ist, wenn ich nicht mehr richtig schlafen kann? Wenn das Essen nicht mehr schmeckt? Wenn immer wieder die gleichen Bilder erscheinen, die Konzentration bei der Arbeit weg ist? Wenn ich launisch bin? Die Kommunikation in der Familie leidet? Ich vielleicht zu trinken beginne oder Medikamente nehme? Kann ich denn im nächsten Einsatz wieder zu 100 Prozent meinen Mann stehen? Wir haben doch im Einsatz so gut und professionell zusammengearbeitet, was ist denn los mit mir? Geht es denKameraden auch so? Oder ähnlich? Oder bin ich der Einzige, der so reagiert? Wer oder was kann mir helfen? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, kann mithilfe der Seelsorger rechnen.

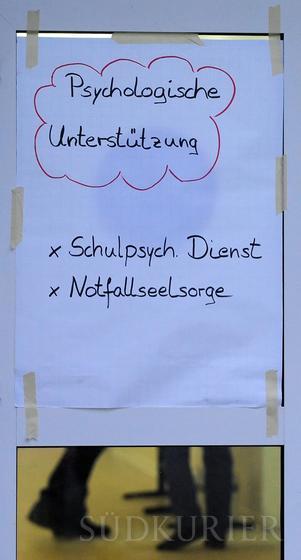

Seit den 1990er Jahren gibt es im Landkreis Konstanz ehrenamtliche Notfallseelsorger. Zuvor stellten die Feuerwehren ausgebildete Mitarbeiter als Fachberater Seelsorge zur Verfügung. Damit folgten sie einer bundesweiten Entwicklung: Katastrophen wie das Busunglück bei Donaueschingen mit 20 Toten oder das ICE-Unglück bei Eschede mit 101 Opfern führten zur Bildung von Notfallseelsorge-Systemen, die zunächst für die Retter zur Verfügung standen, später auch für Opfer und deren Angehörige. Ihre Aufgabe bestand darin, sich am Einsatzort um die Einsatzkräfte zu kümmern, Raum zu schaffen, wohin sie sich zurückziehen können und ihnen zuzuhören. Auch nachdem Einsatz sind die Notfallseelsorger auf Wunsch an den Standorten präsent. Körperliche und seelische Reaktionen kommen oft erst, wenn der Einsatz beendet ist. "Wenn die Personen vom Rettungsdienst längst daheim sind und in aller Ruhe über das Erlebte nachdenken, entstehen oftmals die psychischen Probleme", so Fritz Möhrle.

Einsatz mit Wirkung

Wie wichtig der Einsatz der Seelsorger ist, beschreibt der Singener Feuerwehrmann Julian Grundmüller. Er wurde zu einem Vorfall an einer Bahnlinie gerufen. Auftrag: Gleise säubern und Einsatzstelle ausleuchten. "Da hab ich mir nicht viel gedacht", sagt Julian Grundmüller. "Bei der Anfahrt kamen mir Gedanken wie: Was gibt es da zu reinigen?" Am Einsatzort war klar, dass eine Person von der Lok erfasst wurde und die Leichenteile über eine Strecke von gut 300 Metern verteilt war. "Von der Kripo hatten wir den Auftrag bei der Suche nach Körperteilen zu helfen, danach die Lok und die Gleise zu säubern, ich habe den Bestattern bei ihrer Arbeit den Scheinwerfer gehalten", erzählt der junge Mann.

Während des Einsatzes funktioniert er so, wie er funktionieren musste. Das änderte sich später. "Als ich zur Ruhe kam, drehte sich die Welt. Ich war nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen." Er versuchte, sich in die Lage des Verstorbenen zu versetzen und stellte sich bohrende Fragen: Wie konnte das passieren? Hat er den Zug nicht gesehen oder gehört? Womit war er in seinen Gedanken beschäftigt? Könnte mir das passieren? Die Fragen blieben unbeantwortet.

Er hatte diese Bilder im Kopf. Essentielle Dinge beschäftigten ihn fortan. Julian Grundmüller absolvierte zu dieser Zeit ein Praktikum im OP des Klinikums in Donaueschingen, er stand in Ausbildung zum Physiotherapeuten. "Ich dachte, wie wirst Du das im OP überstehen? Kommt der Einsatz zurück?", berichtet er. Er suchte Hilfsangebote, die bei der Verarbeitung dieser Erlebnisse hilfreich waren. "Da waren natürlich meine Feuerwehrkameraden, die dabei waren", erzählt er. "Wir saßen gleich nach dem Einsatz im Florianstüble zusammen, um über das Erlebte zu sprechen. Da es den meisten von uns ähnlich ging, beschlossen wir einen Notfallseelsorger dazu zu holen." Die Leitstelle schickte Fritz Möhrle, der selbst Feuerwehrmann ist. "Hier konnte jeder über seine Aufgaben im Einsatz sprechen, das half uns einen Überblick über den Ablauf zu bekommen. Fritz Möhrle zeigte uns auch mögliche Reaktionen auf, die noch kommen könnten, aber nicht müssen. Seine Arbeit war wohltuend und wertvoll für uns. Er hörte uns einfach zu, ohne Druck, und war einfach da für uns."

Wenn Fritz Möhrle von einem Einsatz nach Haus kommt und sich schlimme Bilder vor seinem geistigen Auge abspielen, hat er eine Methode der Verarbeitung: "Dann schnappe ich mir mein Rad und strample eine Stunde durch unsere wunderschöne Heimat." Notfallseelsorger können jedoch auch Supervision in Anspruch nehmen, bei der die Einsätze aufgearbeitet werden.

Notfallseelsorge

Notfallseelsorge ist psychosoziale und seelsorgerliche Krisenintervention im Auftrag der christlichen Kirchen. Sie ist Teil der Notfallversorgung und ausgerichtet, Opfer, Angehörige, Beteiligte und Helfer in der Krise zu beraten und zu stützen. Auch Hilfe nach häuslichen traumatischen Ereignissen, wie nach erfolgloser Reanimation, plötzlichem Kindstod und Suizid, sowie Begleitung der Polizei bei Überbringung von Todesnachrichten zählt zum Spektrum. Anders als Telefonseelsorger gehen Notfallseelsorger zum Ort des Geschehens. Alarmierung erfolgt über Leitstellen der Rettungsdienste, Polizei oder Feuerwehr.

So werde ich zum Notfallseelsorger

- Die Ausbildung: Sie erfolgt in folgenden Themenbereichen in mehreren Kursen: Psychotraumatologie, Stress, Krise, Trauerreaktion, Grenzen der Arbeit, Weltreligionen und Kulturen, sterben, Tod und Trauer, Suizid und Suizidalität, Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung, rechtliche Aspekte wie Schweigepflicht oder Zeugnisverweigerungsrecht, Instruktionen über organisatorische Fragen, Ablauf einer Betreuung, besondere Zielgruppen wie Kinder oder Senioren, Umgang mit schwierigen Situationen z.B. Aggressivität, Rollenspiele zu den Einsatzindikationen, eigene Psychohygiene, Selbstwahrnehmung, und vieles mehr. Eine zentrale Unterrichtsmethode ist das Rollenspiel. Weiter wird auf Besonderheiten bestimmter Betreuungssituationen eingegangen z. B. Betreuung von Eltern nach Tod eines Kindes, Hinterbliebene nach Suizid, Überbringen von Todesnachrichten. Für die neuen Mitarbeiter im Notfallseelsorgeteam folgt im Anschluss daran ein kurzes Praktikum bei der Polizei.

- Die Geschichte: Zum Selbstverständnis christlicher Kirchen gehörte seit jeher die aktive Hilfe für leidende Menschen als genuine Aufgabe anzusehen (Caritas). Entsprechend war die humanitäre Tätigkeit der großen Hospitalorden des Mittelalters, etwa der Johanniter, gleichermaßen auf seelsorgerisch-psychische wie auf fachpraktisch-medizinische Betreuung ausgerichtet. Eine spezielle seelsorgerische Betreuung der Rettungsdienste gab es bis Ende des 20. Jahrhunderts nicht in organisierter Form; die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst 1990 ging auf Initiative einzelner Pfarrer zurück, die gleichzeitig in Rettungsdiensten tätig waren.

- Der Anfang: Auf den Bedarf psycho-sozialer Betreuung in Notfällen wurde kurz darauf auch von manchen Rettungsdiensten selbst reagiert und es entstanden ähnliche Einrichtungen der Rettungsdienste ohne den seelsorgerischen Ansatz: Einen schweren Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn, bei dem ein Kind getötet wurde und die unverletzten Eltern ohne fachliche Betreuung an der

Einsatzstelle zurückbleiben mussten, nahm der Rettungsassistent und Diakon Andreas Müller-Cyran zum Anlass, am 9. März 1994 im Arbeiter-Samariter-Bund München das weltweit erste Kriseninterventionsteam zu gründen, um solchen Situationen organisiert begegnen zu können.

- Die Voraussetzungen: Für die Mitarbeit in einem Notfallseelsorger-Team sind Voraussetzung: das erreichte 21. Lebensjahr, eine abgeschlossene Ausbildung oder Abitur sowie die Bereitschaft, eine standardisierte 60-stündige Ausbildung für die Arbeit als Notfallseelsorger zu absolvieren. Zu den wichtige soziale Kompetenzen zählen psychische und physische Stabilität und Belastbarkeit, persönliche Reife, Fähigkeit zur Selbst- und Fremdwahrnehmung, Beziehungsfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Teamfähigkeit, Reaktionsvermögen, Anerkennung und Wahrung der Schweigepflicht, ökumenische Offenheit und Achtung anderer Religionen, Weltanschauungen und Kulturen, Bereitschaft religiöse Rituale in die Arbeit einzubeziehen, Bereitschaft sich in der Kooperation mit anderen Einsatzkräften und innerhalb des Notfallseelsorge-Teams ein- und gegebenenfalls auch unterzuordnen, Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit im örtlichen Notfallseelsorgesystem.

- Die Arbeitsweise: Die Notfallseelsorge arbeitet in einer spezifischen und zeitlich umgrenzten Krisensituation in enger Partnerschaft mit den Rettungsdiensten, den Feuerwehren, der Polizei, den psychosozialen Beratungs- und Therapieeinrichtungen. Die Betroffenen, die betreut werden, sind Menschen in einer akuten seelischen Krisensituation.

Besonders in dieser ersten Phase der Betreuung kommt es vor allem darauf an, den betroffenen Menschen nicht allein zu lassen. Dabei geht es um die erste Bewältigung seiner Eindrücke und die emotionale Stabilisierung. Der traumatisierte und trauernde Mensch wird unterstützt, seine Handlungsfähigkeit wiederzugewinnen und gemeinsam mit ihm zur Verfügung stehende Ressourcen zu erschließen und für ihn nutzbar zu machen. In den Situationen, bei denen der Bedarf einer professionellen therapeutischen Intervention absehbar wird, arbeitet das Notfallseelsorge Team Bernburg eng mit psychosozialen Einrichtungen und Selbsthilfegruppen zusammen, an die Betroffene gegebenenfalls verwiesen werden.

- Das Angebot: Notfallseelsorge wird rund um die Uhr angeboten. Ein Bereitschaftsdienst dauert in der Regel sechs Stunden. In dieser Zeit sichern die dienstbereiten Mitarbeiter der Notfallseelsorge, dass sie in relativ kurzer Zeit am Einsatzort sein können. Die Betreuung durch den Notfallseelsorger dauert bis zu drei Stunden. Dieser Zeitraum ist aber nicht verbindlich und kann in Ausnahmefällen ausgedehnt werden.

- Die Finanzierung: Notwendigen Sachkosten wie Ausrüstung, Arbeitsmittel oder Fahrtkosten sowie die Kosten für Fort- und Weiterbildung der Notfallseelsorger werden von den Trägern in den Stadt- und Landkreisen finanziert. Die Dekanate und Kirchenbezirke stellen auch eigene Finanzmittel für die Notfallseelsorge zur Verfügung zu stellen. Die Kirchen tragen die im Rahmen der Einsätze anfallenden Personalkosten der hauptberuflichen Seelsorger. (aks/nfs)

Video-Interviews mit einem Notfallseelsorger

Fritz Möhrle aus Singen erzählt im Video, warum er Notfallseelsorger geworden ist, was die schlimmsten Momente dieser Tätigkeit sind und was ihn trotzdem antreibt, sich ehrenamtlich in den Dienst der Mitmenschen zu stellen:

Notfallseelsorger Fritz Möhrle erklärt, welche Utensilien er warum zu jedem Einsatz mitnimmt – unter anderem Weihwasser, eine Osterkerze oder ein Stofftier: