London, Sydney, New York, Hollywood, Berlin: In diesen und vielen weiteren großen Städten weltweit kann man die berühmten Wachsfigurenkabinette von Madame Tussauds besuchen. Die lebensechten Figuren von Prominenten, Politikern und gekrönten Häuptern faszinieren jährlich tausende Besucher. Was die wenigsten von ihnen wissen: Am Anfang der Geschichte steht ein Mann, der in Stockach das Licht der Welt erblickt hat.

Philipp Wilhelm Mathias Curtius ist selbst in seiner Heimatstadt nicht sehr bekannt. Und das, obwohl seine Lebensgeschichte reich an Abenteuern, spannenden Anekdoten und einer Menge Geschäftssinn ist, aber auch noch viele Fragezeichen lässt.

Vater, Onkel oder Lehrer?

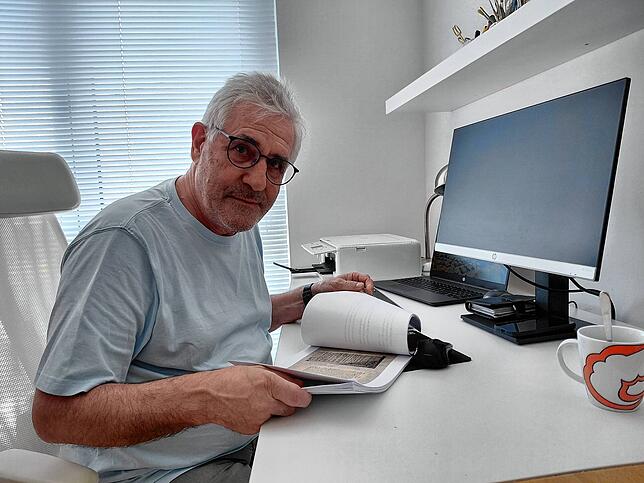

Einer, der sich intensiv mit Curtius‘ Leben auseinandergesetzt hat, ist der Historiker und ehemalige Stockacher Kulturamtsleiter Thomas Warndorf aus Singen. Er forscht mit einigen Unterbrechungen seit den 1980er-Jahren über den Mann, von dem Marie Tussaud lernte, wie man täuschend echt wirkende Wachsfiguren herstellt. Laut Warndorf war Curtius wahrscheinlich ihr leiblicher Vater – auch wenn es keine Belege für die direkte Abstimmung gibt und Tussaud von ihm zeitlebens als Onkel gesprochen habe. Doch es spreche viel dafür, dass sie mehr war als nur eine Schülerin.

Wer das Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in Berlin besucht, kann auf einer Infotafel lesen, dass Marie Tussaud, geborene Grosholtz, ihr Handwerk „von dem Schweizer Arzt und Ceroplastiker (Hersteller von Plastiken aus Wachs, Anm. d. Red.) Dr. Philippe Curtius (1741–1794), als dessen Haushälterin Maries Mutter, Anne-Marie Walder, angestellt war“, gelernt hat. Laut Warndorf war Curtius allerdings weder Schweizer noch hatte er einen Doktortitel und mit der Mutter von Marie Tussaud soll er eine Liebesbeziehung unterhalten haben.

Aufgewachsen in der Hauptstraße 2

Geboren wurde Curtius am oder kurz vor dem 30. Januar 1737, wie aus einem Eintrag im Stockacher Taufregister hervorgeht. Die Quellen deuten darauf hin, dass seine Eltern Christoph Friedrich Curtius und Maria Catharina de Maurer erst kurz zuvor in den damals vorderösterreichischen Verwaltungssitz Stockach gekommen waren. „Curtius Vater war österreichischer Beamter und Jurist und sollte die verschiedenen Verwaltungs- und Rechtssysteme ordnen und regulieren“, erklärt Warndorf. Die Familie habe in dem Gebäude der Hauptstraße 2 gelebt.

Die nächste schriftlich belegte Lebensstation ist 1759 Bingen am Rhein, wo er eine Kaufmannslehre machte. „Diese hat er aber offensichtlich abgebrochen und ist weitergezogen nach Straßburg. Und hier wird es interessant“, so Warndorf. Denn in Straßburg lernte Curtius, der sich dort als Trödelhändler niedergelassen hatte, Anna-Maria Großholtz kennen. Kurze Zeit später bringt Großholtz ein Kind zur Welt, das auf den Namen Marie getauft und später einmal unter dem Namen Tussaud bekannt werden soll.

Curtius selbst zieht ein Jahr später nach Paris weiter und holte Anna-Maria Großholtz samt Töchterchen nach. „Mit Anna-Maria Großholtz lebte er bis an sein Lebensende zusammen“, sagt Warndorf.

In ihren Memoiren schreibt Marie Tussaud zwar, dass ihr Vater Soldat in einem österreichischen Regiment gewesen sein soll. „Wie vieles andere in ihren Memoiren ist das aber erstunken und erlogen“, sagt Warndorf. Denn in den Namenslisten der österreichischen Armee finde sich kein Großholtz.

Jeden Tag eine neue Attraktion

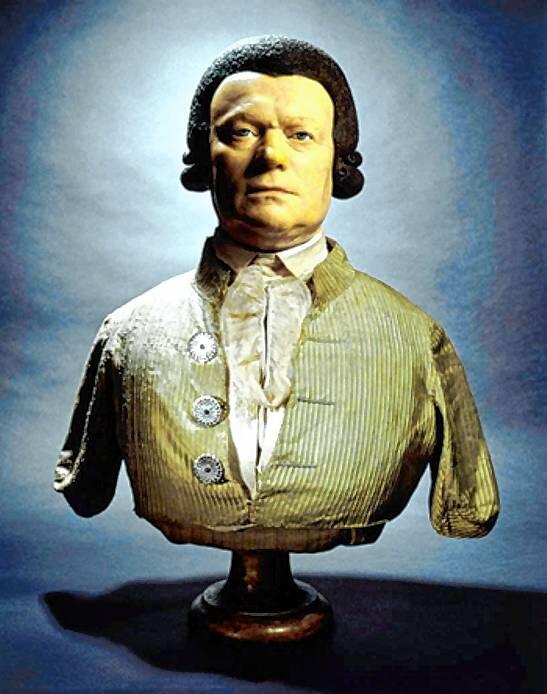

In Paris begann Curtius neben seinem Trödelhandel damit, kleine Wachsreliefs zum Verkauf anzufertigen. Die Reliefs wurden größer, irgendwann fertigte Curtius lebensechte Büsten aus Wachs und später lebensgroße Wachsfiguren, die in seinem Kabinett besichtigt werden konnten. Laut Warndorf hatte Curtius damit großen Erfolg und traf den Nerv der Zeit. Insgesamt drei Ausstellungsorte eröffnete Curtius in Paris. Um mit der Produktion hinterherzukommen, habe bald schon Marie in der Werkstatt mitgeholfen und gelernt, wie man Wachsfiguren erstellt.

Plötzlich an der Spitze der Französischen Revolution

Die politische Lage zur damaligen Zeit lieferte allerhand Material, schließlich baute der gewiefte Curtius sein Geschäft in der politisch unruhigen Zeit vor und während der Französischen Revolution auf. Dadurch gibt es immer wieder neue Akteure, die er in seinem Kabinett zeigen kann. Auch Curtius selbst findet sich mitten im Strudel dieses welthistorischen Ereignisses wieder.

„Als der französische König 1789 den beliebten Finanzminister Necker entließ, formierte sich im Café neben dem Kabinett Curtius eine Demonstration zur Wiedereinsetzung Neckers. Deren Anführer baten Curtius, ihm die Wachsbüste Neckers auszuhändigen, um sie dem Demonstrationszug vorantragen zu können“, so Warndorf

Curtius als Erstürmer der Bastille

Die Demonstration wurde blutig niedergeschlagen. „Das war das erste Blut, das für die Französische Revolution vergossen wurde“, sagt Warndorf. Wenige Tage später ist Curtius dabei, als die Bastille gestürmt wird. Die Nationalversammlung verleiht ihm den Titel „Erstürmer der Bastille“. „Lange Zeit unterschreibt er mit diesem Titel auch Dokumente“, sagt Warndorf.

In seinen Kabinetten gibt es nun die Schlüsselfiguren der Revolution zu sehen, zudem zeigt er Wachpersonal und Gefangene der Bastille, ebenso die Toten der Guillotine. Dass Marie deren Gesichter direkt von den abgetrennten Köpfen abmodelliert, wie sie später behauptet, ist laut Warndorf ebenfalls eine Erfindung.

Die Massen strömen trotzdem wieder zu Curtius, um ihre Sensationslust zu stillen. „Er hat sogar Steine der zerstörten Bastille in seine Werkstatt schleppen lassen und zu Souvenirs verarbeitet, die er dann verkauft hat. Ähnlich wie es heute in Berlin mit Bruchstücken der Berliner Mauer gemacht wird“, sagt Warndorf.

Marie Großholtz wird Alleinerbin des Puppenimperiums

1792 zieht Curtius weiter nach Mainz als Gesandter der französischen Nationalversammlung. Marie Großholtz führt die Geschäfte in Paris weiter. Zwei Jahre später kehrte Curtius zurück nach Paris, stirbt dort aber noch im selben Jahr mit 55 Jahren. Marie Großholtz wird laut seinem Testament Alleinerbin. „Warum sollte er das machen, wenn sie nicht seine leibliche Tochter gewesen wäre?“, fragt Warndorf.

Der Rest ist Geschichte: Marie heiratete Francois Tussaud, zwei der gemeinsamen Söhne überlebten. „Glücklich war die Ehe aber nicht“, sagt Warndorf. Marie ließ sich 1802 wieder von ihrem Mann scheiden. Da die Geschäfte ohnehin nicht mehr so gut liefen, entschied sie sich, nach England auszuwandern. Einen Teil der Figuren und Formen nahm sie mit und zeigte sie unter dem damals noch sehr bekannten Namen „Salon Curtius“. 1835 stellte sie erstmals unter eigenem Namen als Madame Tussauds in London aus. Diese Ausstellung besteht bis heute.

Noch heute bezieht sich Madame Tussauds auf Curtius

Und wie geht man beim Unternehmen Merlin Entertainments, zu dem Madame Tussauds heute gehört, mit dieser Historie um? Voller Stolz, schreibt eine Sprecherin von Madame Tussauds Berlin auf Anfrage. „Sowohl in London als auch bei uns in Berlin gibt es Bereiche, die unserer Gründerin gewidmet sind und ihre Geschichte erzählen.“ Philipp Curtius sei ebenfalls ein unverrückbarer Bestandteil dieser Geschichte.

Allerdings bestätigt auch die Unternehmenssprecherin Warndorfs Einschätzung zum Wahrheitsgehalt in den eigenen Aufzeichnungen von Tussaud und Curtius. „Beide haben über ihr Leben höchst widersprüchliche oder gar keine oder, nach heutigem Wissen, eindeutig verkehrte Berichte hinterlassen“, erklärt die Sprecherin.

Gibt es noch Originalfiguren von Curtius?

Bis heute gibt es noch einige Gegenstände, die Curtius und seiner bekannten Tochter zugeordnet werden können: Die Gussformen aus Gips, die zur Herstellung von neuen Figuren verwendet werden, sind laut der Sprecherin trotz zweier Brände im Lodnoner Wachsfigurenkabinett erhalten geblieben.

Wie Thomas Warndorf erklärt, gibt es außerdem noch Werke von Curtius selbst, die immer mal wieder auf Kunstauktionen auftauchen. „Schon in meiner Zeit als Kulturamtsleiter hat es mich immer wieder gereizt, eine entsprechende Ausstellung in Stockach zu gestalten. Aber die Versicherungssummen für diese Stücke sind enorm hoch“, sagt Warndorf.