„Eigentlich ist es fast wie bei einem Vater, der sagt, alle meine Kinder sind meine Lieblinge“, betont Museumsleiter Julian Windmöller, wenn man ihn nach seinen Lieblingsstücken aus der aktuellen Sonderausstellung „Kunst & Kurioses“ im Stockacher Stadtmuseum fragt. Für einen kleinen Einblick in die Ausstellung hat er trotzdem einige Objekte ausgesucht, die ihn ganz besonders faszinieren.

Der erste Bereich, der den Besuchern der Ausstellung ins Auge fällt, ist die Abteilung „True Crime“, in der es um das Thema Verbrechen in der Stockacher Stadtgeschichte geht. Im Zentrum des Bereichs liegt das Richtschwert, mit dem früher Todesurteile vollstreckt wurden, in einer Vitrine. Windmöller geht allerdings daran vorbei, ein paar Schritte weiter.

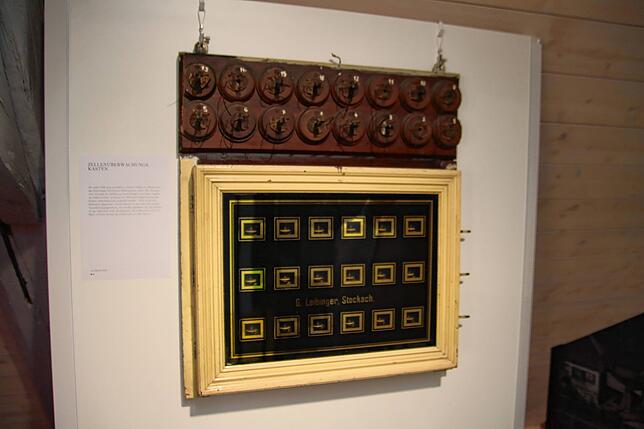

Das letzte Überbleibsel aus dem Gefängnis

Dort hängt an der Wand der Zellenüberwachungskasten aus dem Stockacher Gefängnis. „Das ist Hightech aus einer anderen Zeit“, sagt Windmöller ehrfürchtig und öffnet ausnahmsweise vorsichtig die Front mit 18 kleinen Fensterchen.

„Von jeder Zelle aus ging ein Kabel zu diesem Kasten. Wenn sich ein Häftling bemerkbar machen wollte, konnte er einen Knopf in seiner Zelle drücken und die entsprechende Zellennummer klappte herunter und wurde im Fensterchen sichtbar“, erklärt Windmöller. Das Objekt sei extra für die Ausstellung restauriert worden. „Vermutlich handelt es sich dabei um den letzten erhaltenen Ausstattungsgegenstand aus dem Gefängnis, das 1976 abgerissen wurde.“

Weiter geht es im Kapitel „Stadtentwicklung“. Dort steht ein Bleiglasfenster, das früher die Front der Adler Post zierte. „Das Fenster ist sehr fragil und kann nun zum ersten Mal wieder öffentlich gezeigt werden“, sagt Windmöller.

Auf dem bunten Fenster ist die Nellenburg abgebildet. Doch als das Fenster in der Zeit des Jugendstils 1905 angefertigt wurde, war die echte Nellenburg schon lange abgebrochen. „Das Fenster zeigt, wie sehr man sich trotzdem damals noch mit der Nellenburg identifiziert hat“, sagt Windmöller.

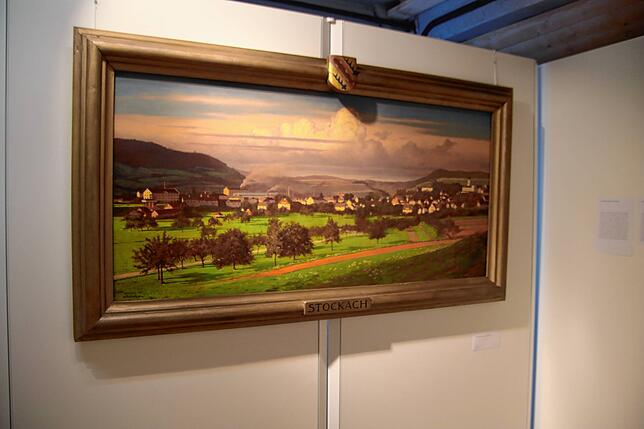

Das moderne Stockach, das es so schon nicht mehr gibt

Vorbei an einer Wirtshausszene aus den 1970er-Jahren geht es weiter in das Kapitel „Kunst und Persönlichkeiten“. Vor einem großen Bild von Werner Mollweide bleibt Windmöller stehen. Das Gemälde aus dem Jahr 1942 zeigt eine Stadtansicht von Stockach. „Das spannende daran finde ich, dass Mollweide nicht die klassische Ansicht der Oberstadt zeigt, sondern das moderne Stockach“, sagt der Museumsleiter.

Die Industrie mit Schiesser-Gebäude, Gießerei Fahr und Bahnhof sind auf dem Bild zu sehen. Die Oberstadt ist nur ganz am Rande zu erkennen.

Ein weltweites Alleinstellungsmerkmal

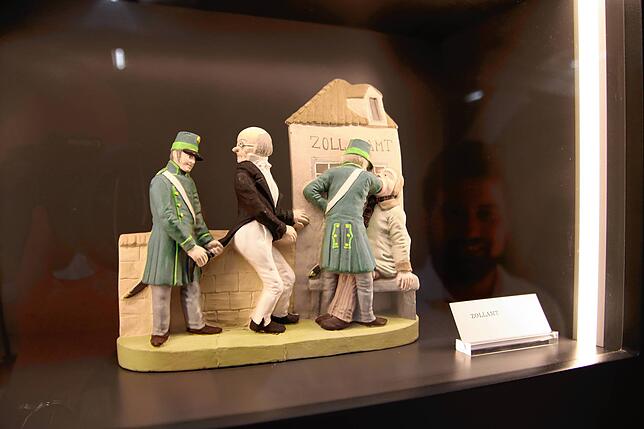

Einzigartig ist in Stockach natürlich die Sammlung der Zizenhauser Terrakotten. „Wir haben bei uns im Museum die weltweit größte Sammlung an Zizenhauser Terrakotten“, berichtet Windmöller. Vor der großen Vitrine mit den vielen bunten Figuren stehend fällt es dem Museumsleiter sichtlich schwer, ein Lieblingsstück auszusuchen.

„Ich entscheide mich für Eisele und Beisele beim Zoll“, sagt er, während er lächelnd auf eine Gruppe aus vier bunten Tonfiguren blickt. In der Darstellung sieht man Eisele und Beisele, zwei Figuren, die damals aus vielen Karikaturen bekannt waren, bei einer Zollkontrolle: Einer der Zöllner steckt seinen Arm bis zur Schulter in den Rachen des einen Reisenden, um sicher zu stellen, dass nichts übersehen wurde, was zu verzollen wäre, während der andere entsetzt zuschaut.

200 Jahre alte Figuren werden wieder aktuell

„Das nimmt diese Zeit des frühen 19. Jahrhunderts mit ihrer Kleinstaaterei auf eine derb-humorvolle Art und Weise aufs Korn“, sagt Windmöller. Damals gab es an der Grenze jedes Kleinstaats Zollkontrollen und eine andere Währung. „Heute sind Baden und Württemberg ein Bundesland in einem geeinten Deutschland. Und gerade in einer Zeit, wo EU-Kritiker sehr laut werden, kann so eine Darstellung auch nochmal daran erinnern, welche Errungenschaften auf dem Spiel stehen“, so Windmöller.

Ein Stockwerk höher können Museumsbesucher in das Kapitel „Alltag und Kirche“ eintauchen. Julian Windmöller steuert eine Vitrine mit zwei Glasflachen an. „Das sind Igrichte, wie man im Dialekt sagen würde.“ Ohne Dialekt würde man sie Geduldsflaschen nennen. Darin befindet sich jeweils eine Kreuzigungsdarstellung.

Das Prinzip ist ähnlich wie bei Flaschenschiffen, erklärt Windmöller. „Die Kreuzigungsdarstellungen wurden in stundenlanger Kleinstarbeit in den Flaschen gebaut. Ich finde es faszinierend, wie viele Stunden da als Ausdruck der Frömmigkeit rein geflossen sind“, sagt Windmöller.

Der jüngste Zugang in der Sammlung

Im Kapitel „Handel Handwerk und Gewerbe“ steht ein Ausstellungsstück, das ganz neu zur Sammlung des Stadtmuseums hinzugekommen ist. Es handelt sich dabei um eine Schreibmaschine aus der Frühphase der Bürokommunikation. „Sie funktioniert ganz anders als wir das eigentlich kennen.“

Die Mignon Modell 4 von AEG hat nämlich keine Tasten, sondern einen Zeiger, mit dem die Buchstaben ausgewählt werden. „Die Maschine gehörte wohl zur Erstausstattung eines Stockacher Blechnereibetriebs und wurde bis in die 1960er-Jahre hinein noch verwendet, um Rechnungen zu schreiben“, berichtet Windmöller.

Das Schicksal eines Soldaten, das berührt

Ein paar Schritte weiter geht es durch einen Bretterzaun in das Kapitel „Krisen & Kriege“. Dort liegt in einer Vitrine ein unscheinbares Essbesteck zum Zusammenklappen. Gabel und Löffel. Es stammt aus dem Ersten Weltkrieg und gehörte Gustav II. Hotz aus der bekannten Stockacher Fotografenfamilie.

Hotz ist in Frankreich gefallen. „Der Familie wurde daraufhin seine Kamera, mit der er viele Bilder aus dem Krieg gemacht hat, zurückgeschickt. Daneben aber auch das Essbesteck. Da steckt also ganz viel persönliches Schicksal mit drinnen, das einen wirklich berührt“, so Windmöller.