Es ging in diesen alten Fabrikhallen immer filigran zu. Hoch am Hang über Schaffhausen liegt das Gewerbegebiet von Flurlingen. Hier wurden aus Leinenknäueln 130 Jahre lang Bindfäden und Kordeln gezwirnt. Das ist Geschichte. Wer das frühere Arova-Areal heute besucht, steht in einem neu belebten Hallenlabyrinth, das dem Volksmund als ehemalige „Bindi“ vertraut ist. Autoschrauber, Tierärzte, Labormediziner, Fotografen, Künstler und Musiker gehen ein und aus.

Wo einst die Chefetage war

Eine Dreiraum-Werkstatt fällt in diesem Firmen-Kosmos nicht auf. Wer sie sucht, muss sich durchfragen, beherzt die Klinke einer alten Metalltür drücken, einen schummrigen Gang betreten, eine schmale Treppe in den ersten Stock besteigen. Viel Publikum verkehrt hier nicht – vielmehr ist es längst da. Es bevölkert eine holzvertäfelte, nun mit Kisten, Schachteln und allerhand Gerät vollgestellte Raumflucht, in der einst die Bindi-Chefs und ihre Sekretärinnen saßen.

So hat sich neben der Tür eine alte Dame postiert. Das graue Haar ist akkurat zurückgekämmt und zu einem Dutt gesteckt. Sie trägt eine wollene Weste, ein bunt gemustertes Hemd und einen dunklen Rock und stützt sich leicht gekrümmt auf einen schwarzen Gehstock. Eine Umhängetasche, Ring am Finger und eine Goldrandbrille vervollständigen die Schweizerin. Sie könnte so an jeder Haltestelle auf den Postbus warten.

Großmutter ist die Jüngste

Allerdings steht diese „Grosi“, wie die Schweizer eine Großmutter nennen, nicht im Rentenalter, sondern sie ist deutlich jünger als ihr Schöpfer. Das ist Marcel Nyffenegger, 58, der in Arbeitshose und blauem T-Shirt unter den Augen seiner zahlreichen Atelier-Bewohner arbeitet.

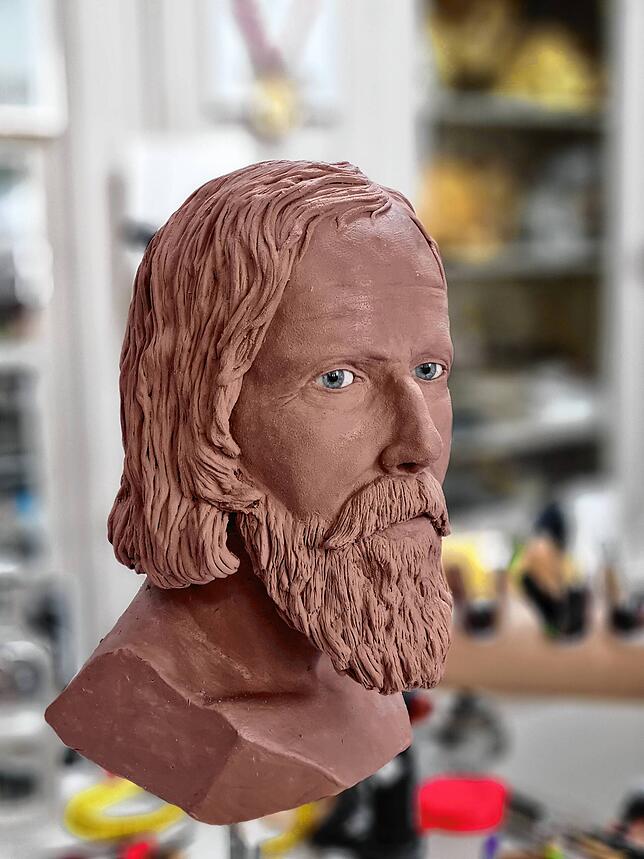

Die kommen aus vielerlei Kulturkreisen, mitunter trennen sie einige tausend Jahre. Ein Cro-Magnon-Mensch steht Schulter an Schulter neben einem Buschmann aus Südafrika, flankiert von einem Alamannen der Völkerwanderungszeit. Links davon sind Ureinwohner Nord- und Südamerikas angesiedelt. Im Gegensatz zur Grosi enden diese Figuren unter dem Brustansatz, erinnern also an die Büsten antiker Feldherren und bärtiger Denker.

„Diese Figuren mache ich zur Übung“, erklärt Marcel Nyffenegger. „Man muss immer wieder neue Materialien ausprobieren“, sagt der in Schaffhausen aufgewachsene Menschenbildner. Bescheiden nennt er sich „Präparator“. Wer dabei an die Haltbarmachung eines gestorbenen Uhus, eines Goldfasans oder eines überfahrenen Wolfs denkt, liegt nicht falsch. Denn diese Kunst beherrscht der Spezialist wie ein Metzger das Wursten. Aber es trifft seine Profession nur zum Teil.

Denn das größte Interesse und die größte Freude hat er an Menschen, seien sie nun schon lange tot, wie seine Skythen-Kriegerin und der badische Revolutionär Friedrich Hecker oder konservativ-zeitgenossenhaft wie die Grosi. Lange hat ihr Baumeister darüber nachgedacht, in welchem Winkel die stützstrumpfüberzogenen Füße der Frau zum Gehstock stehen müssen, wie die Haltung der Arme und geäderten Hände zu sein hat, die sich über dem Knauf ineinanderlegen.

„Die Körpersprache ist sehr wichtig“, sagt Marcel Nyffenegger. Denn er baut keine Denkmäler, keine Heroen und keine Puppen, sondern Menschen, die alle scheinbar im Leben stehen.

Karriere im Museum

Wenn die Figuren das Atelier verlassen haben, machen sie als öffentliche Attraktionen plastischer Geschichtswissenschaft Karriere. So steht im Rathaus von Sempach ein Bauern-Krieger aus der Schlacht von 1386 gegen die Habsburger. Für das Europäische Hansemuseum in Lübeck hat der Schweizer zwei Bürgermeister aus der Hanse-Zeit modelliert.

Seine Grosi indes, die im Herbst auf eine Wanderausstellung geht, steht den Besuchern sinnlich näher, und die lassen auch Emotionen ihren Lauf: „Wenn jemand sagt: Meine Großmutter hat so ähnlich ausgesehen!, dann freut mich das“, sagt Nyffenegger und fügt hinzu: „So kann man die Besucher im Museum einfangen.“

Torwächter, Fischmarktfrau und Friedrich Hecker

Die Kunstmenschen aus Schaffhausen greifen nach echten Menschen. So kann der Figurenbauer unsichtbare „Bindis“ zwischen Betrachtern und Objekt herbeizwirnen, seinen Figuren den frischen Hauch des Lebendigen einwirken. Während Wachsfiguren, wie man ihnen etwa bei Madame Tussauds in London begegnet, oft einen schaubudenartigen Charakter haben, finden die Schweizer Gestalten direkt ins Herz des Betrachters.

So ist es etwa im Konstanzer Rosgartenmuseum mit Ueli, dem Torwächter, mit der Fischmarktfrau aus dem Konzilsjahr 1414 oder mit dem Badner-Helden Friedrich Hecker derzeit im Kulturzentrum am Münster.

Mehr als vier Monate hat der Schaffhauser Menschenmacher am Promi des 1848er-Revoltenzugs gearbeitet. Mit einem ganzen Team, denn allein ist so ein Auftrag nicht zu schaffen. Mit Hilfe von Gemälden, Stichen und wenigen alten Fotografien formte er Kopf und Gesicht wie ein Bildhauer. Dann wurde das Modell mit einer Silikonschicht überzogen, um einen Negativ-Abdruck zu erhalten.

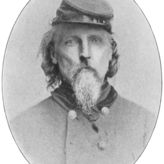

Artefakte wie der Hecker-Kopf entstehen im Hohlguss-Verfahren, ähnlich wie bei einer Bronzeplastik. Die blasse Haut aus einer Gummi-Harz-Mischung wirkt lebensecht, Falten oder Narben geben den Stempel der Alterung. „Bei Hecker habe ich dafür mit alten Fotos aus dem amerikanischen Bürgerkrieg gearbeitet, die ihn als Oberst zeigen“, sagt Marcel Nyffenegger. „Allerdings musste ich einen 37-Jährigen abbilden“, setzt er hinzu. Also wurde das Fotoporträt gedanklich sanft verjüngt.

Plastisch ausgeformt sind auch die Körper der 1:1-Figuren. Dazu wird mit Kunststoff und PU-Schaum gearbeitet. Durch Arme und Beine ziehen sich in Hohlräumen stabilisierende Metallknochen.

Die Doppelgänger sind quasi multi-materiell aufgebaut, und das ähnelt dem Werdegang des Nachbildners. „Ich habe eigentlich Zimmermann gelernt“, erzählt der Schweizer. Er sammelte weitere Erfahrung, darunter als Maurer und Gipser. Im Metallbau hat er Schweißen gelernt, so kann er heute seine Stahlrohrskelette bauen. Marcel Nyffenegger ist vieles, nur eines nicht: ein normaler Präparator.

Haare auf echt getrimmt

In eine klassische Lehre würde diese Berufung nicht passen. Sie besteht aus Zeichnen, Probieren, Lernen und Gestalten. Dass dies zuweilen ein trocken Brot sein kann, wird klar, wenn es an die Frisur geht, die aus synthetischen Haaren deutscher Herkunft besteht.

Die kommen glatt aus der Packung und müssen aufwendig dem manchmal wirren Alltagszustand der Menschen angepasst werden, damit es echt wirkt. Daher gibt es keine Perücken. Jedes Haar wird einzeln mit einer Spezialpinzette in die Haut verpflanzt. „Mehr als drei Stunden am Tag hält man das nicht aus“, sagt der Figurenmann. 150.000 Haare – das braucht eiserne Geduld. „Deshalb wechseln wir uns im Team ab“, sagt der Chef.

„Nur die Bärte, die mache ich immer selbst.“ So viel Handarbeit kostet: Eine Figur wie die Grosi 20.000 bis 25.000 Franken. Eine Büste ist mit 8000 Franken deutlich günstiger.

Ein Riese ist in Planung

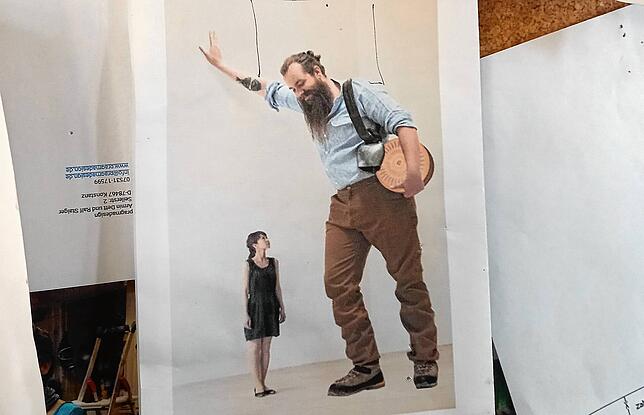

Mehr als 20 Jahre ist Marcel Nyffenegger im Figurengeschäft. Um Aufträge ist ihm nicht bange. Selbst vor Schweizer Riesen hat er keine Angst. An einer Tür klebt eine Zeichnung.

Sie zeigt ein Mädchen (klein) neben einem vollbärtigen Bauern (groß) mit Kuhglocke im Arm. Ein Projekt für ein Schweizer Museum. „Vier Meter vierzig hoch.“ Was die Kinder dazu sagen? Eines ist sicher: Sie haben einen riesen Respekt.