Italienische Bäcker und griechischer Wein

Nach seiner Ankunft auf dem Konstanzer Konzil (1414-18) schilderte der italienische Humanist Benedictus de Pileo seinem Bruder in Rom die Tagungsstadt am Bodensee: „Alles ist in reichem Überfluss vorhanden, was notwendig, nützlich oder angenehm ist.“ Er lobt das Weißbrot, den sehr guten Wein. Weißbrot und exquisiter Wein dürften die ersten Belege einer transalpinen Lieferkette sein, die die Vorbereitungskommission zwischen Italien und dem Bodensee organisiert hatte.

Sie verpflichtete in die damals nur etwa 5000 Einwohner zählende Bischofsstadt zusätzlich 230 südländische Brotbäcker und 70 Weinschenke. Auf dem Markt boten die lokalen Händler 13 Sorten Bodenseefische an, es gab aber auch eingesalzene Fische aus dem Gardasee und teure Importgewürze wie Safran, Ingwer und Pfeffer.

Der Chronist Ulrich Richental zählte an den Marktständen sieben Sorten Importwein aus Frankreich und Italien. Bei Kardinälen war besonders beliebt: der griechische Malvasier. Die Sensation aber war eine Speise, die man diesseits der Alpen bis dahin nicht gekannt hatte: An den Straßenecken standen “frömde Brotbecken“ mit mobilen Backöfen. Sie boten neben Brezeln und Pasteten auch eigenartige belegte Fladenbrote an.

Das Backwerk kam frisch aus halbkugelförmigen Steinöfen, die auf Schiebekarren montiert waren. Kein Zweifel: Hier waren Pizzabäcker am Werk. Der ausgewalzte Brotteig war mit Fleisch, Fisch oder Gewürzen belegt. Die einheimischen Bäcker betrieben umgehend kulturelle Aneignung: Als “Dünne“ wurde das Fladenbrot am Bodensee heimisch, lange bevor in den 1950er Jahren der Reimport der italo-amerikanischen Pizza nach Europa stattfand.

Käse für die Allgäuer

Nach 1500 gaben die Bergbauern der Ostschweiz und in Vorarlberg infolge einer langen Kälteperiode den Ackerbau auf. Sie stellten auf Fleisch-, Käse- und Butterproduktion um. Diese Umstellung brachte die Ostschweiz in starke Abhängigkeit von den Getreideimporten aus der Kornkammer Oberschwabens. Aus der Schweiz und Vorarlberg wurden dafür Butter, Schmalz und Käse in die süddeutsche Nachbarschaft geliefert. Selbst wenn der Bodensee zugefroren war: Getreide und Käse wurden unter größten Gefahren über den See transportiert.

Im Rheintal wurde seit dem 18. Jahrhundert Mais angebaut, im ganzen Bodenseeraum verbreitete sich auch die Kartoffel. Mit dem Wegfall alter Feudalrechte in Baden, Württemberg und Bayern wurde ab 1800 die Landwirtschaft modernisiert. Doch mit dem Bau von Eisenbahnlinien geriet der oberschwäbische Getreideanbau in die Krise: Weil die Bahn billiges Getreide aus Ungarn importierte, fiel der traditionelle Absatzmarkt in der benachbarten Schweiz zusammen.

In Vorarlberg und im Thurgau setzten Bauern noch ausschließlicher auf die Milch- und Viehwirtschaft. Auf den Viehweiden pflanzte man Obstbäume, deren Ertrag auch über dem See als Tafelobst verkauft oder vermostet wurde. So kam der Kanton Thurgau zu seinem bis heute gebräuchlichen Spitznamen „Mostindien“.

Baumwolle und Sklaven

Bis zum 18. Jahrhundert herrschte am Bodensee die Leinwandherstellung vor. Noch um 1700 produzierten Inder und Chinesen weitaus mehr Baumwolltuche als Europäer und Nordamerikaner. Um 1720 entdeckten kapitalkräftige St. Gallener Unternehmer die Vorteile der Baumwolle aus den Sklavenplantagen in Nord- und Südamerika. Nach dem Niedergang der Leinwandproduktion wurde 1790 in Herisau die erste Spinnmaschine aufgestellt. 1801 nahm die erste mechanische Baumwollspinnerei in St. Gallen den Betrieb auf.

Der nun einsetzende große Erfolg von Textilfabrikanten und Bankiers fußt nicht allein auf dem innereuropäischen Handel mit Textilien und exotischen Rohstoffen aus Übersee. Denn die Produktion von „Indiennes“ und „Mousselins“, leichten, bedruckten Baumwohltuchen, war auch Teil des sogenannten „atlantischen Dreieckshandels“ zwischen Europa, Afrika und der Karibik bzw. Nordamerika. Ostschweizer Textilien wurden als Exportware aus europäischen Handelshäfen nach Afrika verschifft, wo sie als Tauschware gegen Sklaven eingewechselt wurden.

Die Sklaven wurden nach Amerika gebracht, wo sie auf den Baumwoll-, Zucker-, Kaffee-, Kakao- oder Tabakplantagen europäischer Eigentümer eingesetzt wurden. Schweizer Produzenten lieferten die Tuche, Schweizer Finanziers stellten Risikokapital zur Ausrüstung der Sklavenschiffe zur Verfügung. Wegen häufiger Totalverluste der Schiffe war das Geschäft riskant, aber im Erfolgsfall äußerst einträglich.

Grenzüberschreitende Gründer

Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert vollzog sich am Bodensee als regionaler, nicht nationalstaatlicher Prozess. Kapital, Rohstoffe, Erfindergeist und Arbeitskräfte übersprangen mühelos staatliche Grenzen. Die nach 1850 aufblühende Schweizer Lebensmittel-, Textil- und Maschinenbauindustrie war auf Absatzmärkte in Deutschland und Österreich-Ungarn angewiesen.

Um hohe Einfuhrzölle zu umgehen, gründeten Unternehmer wie Julius Maggi daher Filialbetriebe in Süddeutschland und in Vorarlberg. Andererseits gründete ein oberschwäbischer Gießer in Arbon den später einzigen Großbetrieb des Thurgaus, die Maschinenfabrik Saurer. In Steckborn nahm ein aus Baden stammender Unternehmer die Herstellung von Stick- und Nähmaschinen (Bernina) auf.

Die Zürcher Firma Escher-Wyss startete 1857 in Ravensburg einen Betrieb, der unter anderem Maschinen für die oberschwäbische Papierindustrie herstellte. Schweizer Textilfabrikanten und Maschinenbauer ließen sich in Konstanz nieder. Der Stahl für alle diese Betriebe kam aus dem deutschen Ruhrgebiet. In Friedrichshafen wurden – anfangs mit dem baltischen Kapital von Ferdinand von Zeppelins Ehefrau Isabella – ab 1900 Luftschiffe, Flugzeuge, später auch Autos und Motoren gebaut.

Auch der Personenverkehr lief grenzoffen: Arbeiterinnen und Arbeiter der Grenzregionen pendelten zur Arbeit über die Grenzen. Der Erste Weltkrieg (1914–1918) unterbrach diese Freizügigkeit. Heute arbeiten wieder tausende Berufspendler jenseits ihrer Staatsgrenze.

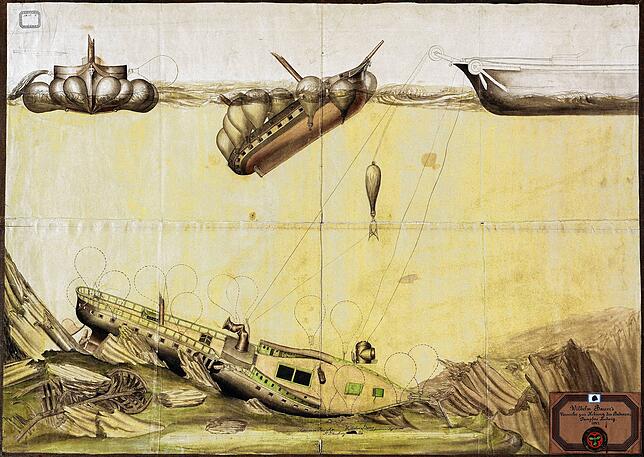

Schiffshebung mit US-Kautschuk

Die dramatischste Schiffshebung eines gesunkenen Dampfers auf dem Bodensee galt dem im März 1861 vom Teufelsschiff Stadt Zürich versenkten Post- und Frachtschiff Ludwig. 13 Personen waren damals ums Leben gekommen. Aus wirtschaftlichen Gründen hätte die bayerische Schifffahrtsgesellschaft als Eigentümerin das Schiff wohl nicht gehoben. Doch die öffentliche Meinung verlangte, die im Schiffsrumpf eingeschlossenen Toten zu bergen.

Der damals in Lindau lebende Erfinder von Hebevorrichtungen, Wilhelm Bauer, sollte die Ludwig heben. Er hatte in England ein Hebeverfahren mithilfe von großen luftgefüllten Auftriebskörpern entwickelt. Doch dazu benötigte er den besten Kautschuk und der kam aus den USA: Doch dort tobte seit 1861 der Bürgerkrieg; die Preise explodierten, die Lieferketten brachen ab. Erst im Juli 1863 kam wieder Kautschuk nach Europa. Dann gelang es, das Wrack zwischen zwei Trajektkähnen nach oben zu drücken. Aus der Kombüse des aufgetauchten Wracks soll sich Bauer eine Flasche Cognac geschnappt und mit seiner Mannschaft auf den Erfolg angestoßen haben.