Baden-Württembergs führender Satelliten-Produktionsstandort in Immenstaad am Bodensee ist gut durch die Corona-Krise gekommen. „Seit Frühjahr 2020 haben sich sowohl der Umsatz als auch die Neuaufträge deutlich positiv entwickelt“, sagte Airbus-Standortleiter Dietmar Pilz dem SÜDKURIER. „Wirtschaftlich gesehen hatten wir gute Jahre“, sagte er.

Auch die gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Mitarbeiter seien etwa durch die rasche Einführung von Homeoffice direkt nach Ausbruch der Krise „eng begrenzt“ gewesen. Nachdem zwischenzeitlich Arbeitsplätze abgebaut worden seien, stelle man aufgrund der guten Auftragslage nun wieder Mitarbeiter ein.

In Folge fehlender Aufträge im gesamten Raumfahrtgeschäft des internationalen Airbus-Konzerns hatte das Unternehmen Ende 2019 angekündigt, konzernweit Stellen zu streichen. „Im Rahmen des Restrukturierungsprogramms wurden rund 200 Stellen am Standort abgebaut. Wir haben das alles sozialverträglich hinbekommen“, sagte Pilz. Es habe „keine einzige Kündigung gegeben“.

Mittlerweile sei der Prozess abgeschlossen und es würden sogar wieder Spezialisten eingestellt. Insbesondere in technischen Bereichen suche man Fachkräfte. Softwarefachleuten komme dabei große Bedeutung zu. „Wir brauchen neue Mitarbeiter und wir brauchen Top-Leute“, sagte Pilz. Dafür biete man flexible und gut bezahlte Arbeitsplätze direkt am Bodensee.

Airbus sucht Fachkräfte, vor allem Software-Fachleute

Nötig sind die Fachkräfte, weil Airbus in Immenstaad auf absehbare Zeit gut ausgelastet ist. Knapp 2100 Beschäftigte arbeiten am Bodensee einerseits an Softwaresystemen für militärische Anwendungen und andererseits an Groß-Satelliten, etwa zur Erdbeobachtung. Dazu kommen einige hochspezialisierte Nischenprodukte, etwa mobile Mini-Krankenhäuser für die Bundeswehr.

Vorallem im Bereich der militärischen Anwendungen (Defence) wolle man „signifikant wachsen“, sagte Pilz. Aktuell arbeitet rund ein Drittel der Airbus-Beschäftigten am Standort an Verteidigungsanwendungen, etwa Softwaresystemen. Perspektivisch sollen auf diesem Feld die Hälfte der Beschäftigten tätig sein. „Es ist unser Bestreben, am Standort eine Balance zwischen den beiden Geschäftsfeldern zu bekommen“, sagte Pilz.

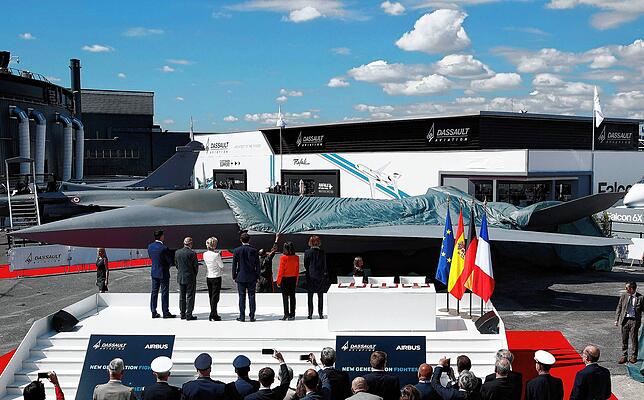

Die Voraussetzungen dafür stehen nicht schlecht. Mit FCAS und der Eurodrohne ist Immenstaad an zwei zentralen Rüstungsprojekten der EU maßgeblich beteiligt. Das FCAS-System, das aus einer Kombination bemannter und unbemannter Drohnen und Kampfjets inklusive Rechnerzentralen am Boden besteht, stellt das Rückgrat einer künftigen europäischen Luftverteidigung dar.

„Gehirne“ für neue Luftverteidigung kommen vom Bodensee

Mit der Eurodrohne will die EU bei Luftkampf- und -Aufklärungsfähigkeiten insbesondere gegenüber den USA und Israel aufholen. In Immenstaad sollen für beide Rüstungsprojekte zentrale Sensor-, Steuerungs- und Softwarekomponenten entstehen. Hier sei sozusagen das Gehirn dieser zukünftigen Verteidigungssysteme angesiedelt, sagte Pilz. Dafür werde auch ein neues Software-Kompetenzzentrum am Standort gegründet.

Im traditionell prestigeträchtigsten Geschäftsfeld am Standort, dem Bau komplexer Satellitensysteme, hat sich die Auftragslage nach einem Durchhänger vor gut zwei Jahren wieder entspannt.

So kamen in den vergangenen Monaten mehrere Großaufträge aus dem Copernicus-Erdbeobachtungsprogramm der EU neu hinzu. Dabei handelt es sich beispielsweise um Satelliten, mit denen sich Vegetation, Bodenfeuchte oder Grundwasserspiegel auf der Erde zum Teil zentimetergenau aus dem All messen lassen – genauso wie das Schwinden der Eispanzer an den Polen oder die Temperaturentwicklung der Meere.

„Ich bin stolz, dass wir Technologien hier herstellen, mit denen sich der Klimazustand unserer Erde genau bestimmen lässt“, sagte Pilz. Aufträge im Volumen mehrerer Hundert Millionen Euro stünden für diese Projekte in den Büchern, sagte Pilz.

Airbus wetzt bei Galileo OHB-Scharte wieder aus

Von ökonomisch größerer Bedeutung ist indes, dass es Airbus Anfang 2021 gelungen ist, bei einem der wichtigsten europäischen Technologieprojekte überhaupt – dem Satellitennavigationssystem Galileo – wieder Fuß zu fassen.

2010 hatte der Konzern eine Ausschreibung mehrerer Galileo-Erdtrabanten an den Bremer Konkurrenten OHB verloren – ein massiver Schlag für Airbus, den auch der Immenstaadter Standort zu spüren bekam.

Nun ist man nach einer erfolgreichen Ausschreibung aber wieder im Spiel und darf sechs Galileo-Satelliten mit einem Auftragsvolumen von 750 Millionen Euro bauen. Die Umsätze muss man sich aber mit anderen Airbus-Satellitenstandorten, etwa in Ottobrunn bei München, teilen.

Der Auftrag sei auch deshalb „enorm wichtig“, weil er Folgeaufträge aus der Galileo-Reihe nach sich ziehen könne und zudem eine Tür zum Einstieg ins Geschäft mit Satellitenkonstellationen öffne, sagte Pilz.

Mehrere Konsortien, etwa um den Tesla-Chef Elon Musk oder den Amazon-Gründer Jeff Bezos, schießen derzeit Hunderte kleiner Kommunikationssatelliten ins All, um das Geschäft mit satellitengestütztem Internet aufzubauen. Diese sogenannten Satellitenkonstellationen sollen künftig jeden Winkel der Erdoberfläche mit Daten versorgen.

Kommunikation als Geschäftsfeld

Auch Airbus ist über das Oneweb-Konsortium an dem Geschäft beteiligt. In Immenstaad arbeiten die Ingenieure derzeit an neuen, besonders effizienten Antrieben, für solche kleinen Erdtrabanten. „Wir haben in Immenstaad gerade die realistische Chance in den Markt der Telekommunikationssatelliten vorzudringen, und damit hätten wir die Aussicht auch einen Anteil am boomenden Markt der Megakonstellationen zu erhalten“, sagte Pilz.

Für die auf besonders große und komplexe System spezialisierten Satellitenbauer am Bodensee wäre das ein ganz neues Betätigungsfeld mit erheblichen Wachstums- und Gewinnchancen.