Wenn Peter Ziegler nach der Mittagspause durch die Maschinenhalle seines Unternehmens geht, fühlt er sich wie in einer fremden Welt. Jahrelang liefen die Anlagen bis in die Nacht hinein unter Volllast und spuckten Fahrwerksteile für Airbus-Jets oder Ventilblöcke für das Kampfflugzeug Eurofighter aus. „Ab 14 Uhr stehen die Maschinen jetzt jeden Tag still“, sagt der Chef des Maschinenbauers Ziegler vom Bodensee. Corona habe die Spätschicht auf dem Gewissen. Um sich das überhaupt anschauen zu können, müsse man „einigermaßen masochistisch“ drauf sein.

Keine Frage, der kleine Mittelständler mit seinen rund 120 Beschäftigten steht vor einer der größten Bewährungsproben der letzten Jahrzehnte. Und eine ganze Branche gleich mit ihm. Seitdem die Corona-Krise den globalen Luftverkehr im März quasi komplett lahmgelegt hat, bleiben nicht nur die großen Passagierjets am Boden und die Touristen in heimischen Gefilden. Auch in Tausenden Unternehmen stehen die Bänder still.

Im Südwesten sind 15.000 Menschen in der Luft- und Raumfahrt tätig, 8200 davon am Bodensee. Jährlich setzten die Firmen knapp fünf Milliarden Euro um – Tendenz steigend. Die Bedeutung der Branche geht aber weit über diese Zahlen hinaus. Die Forschungsquote von 17,5 Prozent sucht ihresgleichen. Innovationen werden so in andere Bereiche getragen.

Die Krise beginnt mit den Fluggesellschaften, Airbus und Boeing

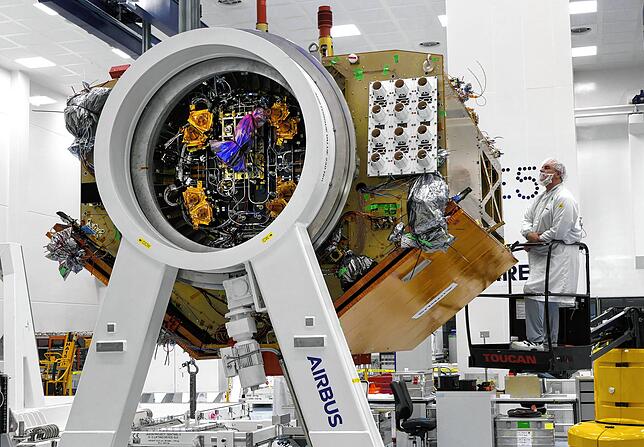

In vorderster Front stehen die großen Flugzeugbauer wie Airbus oder der US-Konkurrent Boeing. Airbus schockte die Öffentlichkeit zuletzt mit der Ankündigung, die Produktion um rund ein Drittel herunterzufahren. In der Branche gilt es als offenes Geheimnis, dass das nicht reichen wird. Analysten schätzen dass die Auslieferung von Airbus-Jets im Jahresverlauf um bis zu zwei Drittel einbrechen könnte. Ende April sprach Konzern-Chef Guillaume Faury von einer Krise, die „das Überleben von Airbus in Fragen stellen“ könne.

Beim US-Konkurrenten Boeing sieht es noch schlimmer aus. Der war schon vor Corona durch das Debakel um den Unglückflieger 737 Max angeschlagen. Die einst prallvollen Orderbücher leeren sich rasant.

Luftfahrtbranche ist ein Aushängeschild der Region

Zwei Flugzeugbauer, die zusammen rund 90 Prozent aller Passagierjets weltweit fertigen, sind damit in schweren Turbulenzen. Und das zeitigt Auswirkungen auch in Baden-Württemberg, wo sich neben München, dem Frankfurter Großraum sowie Bremen und Hamburg die nationale Luft- und Raumfahrtbranche ballt. Im Südwesten ist der Bodenseekreis mit mehr als 2000 direkt Beschäftigten die wichtigste Region der High-Tech-Branche, deren Entwicklungen oft Taktgeber für andere Industrien sind.

Benedikt Otte, Chef der Wirtschaftsförderung im Bodenseekreis spricht von einem „absoluten Alleinstellungsmerkmal“, das die Schlüsselindustrie am Bodensee für das Land einnehme – auch was dessen Attraktivität für Fachkräfte betreffe. Jetzt aber sei das alles in Gefahr. „Für viele Firmen wird es eng“, sagt Otte. Sie durchschritten „ein tiefes Tal“.

Peter Ziegler und sein Unternehmen stecken mitten drin. Die zivilen Aufträge, die den Löwenanteil des Geschäfts ausmachten, seien von den Kunden zunächst für ein halbes Jahr ausgesetzt worden, sagt der Firmenchef der das Familienunternehmen zusammen mit seinen Brüdern leitet. Was danach komme, sei schwer vorherzusagen. Mittlerweile gehen die Zieglers davon aus, dass der Umsatz übers Jahr um bis zu 40 Prozent einbrechen wird. Gewinne seien mindestens für 2020 ausgeschlossen.

Die „dramatische Lage“ bekommen auch die Mitarbeiter zu spüren. Seit Ende April sind 70 Prozent der Belegschaft an den Standorten Bermatingen und Marktdorf in Kurzarbeit, und jüngst musste der Chef ihnen eröffnen, dass es auch kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld geben wird. „Wir können in der aktuellen Lage nicht anders“, sagt Zieger. Wenn es so weitergehe, seien die Rücklagen, die man das letzte halbe Jahrzehnt vorausschauend aufgebaut habe, Ende des Jahres weg.

Anderswo hört es sich ähnlich an. Der Raketenbauer und Luftfahrtzulieferer Diehl Aerospace aus Überlingen hat seine Produktion den April über „erheblich reduziert“, wie es heißt. Und auch bei Liebherr Aerospace aus Lindenberg, einem der großen zivilen Zulieferer im Bodenseeraum, wird seit Anfang Mai kurzgearbeitet.

Kurzarbeit und weniger Schichten

Nach einer Ende April veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung H&Z rechnen 89 Prozent der Unternehmen „mit weitreichenden, teils sogar existenzbedrohenden Folgen aus der Corona-Krise„. Mehr als zwei Drittel erwarten Liquiditätsengpässe. Knapp die Hälfte der Befragten setze auf Darlehen oder staatliche Hilfskredite. Zum Vergleich: In der Metall- und Elektrobranche nehmen nur ein Viertel der Firmen staatliche Kredite in Anspruch. Wirtschaftsförderer Otte spricht von einer „Durststrecke, die in der Region über Jahre andauern könnte“.

Und das obwohl die Perspektiven für die Firmen vor Kurzem noch rosig waren. Schätzungen zum Luftverkehrsaufkommen prognostizieren rapides Wachstum in den nächsten Jahrzehnten. Bis 2040 könnte sich die Zahl der Fluggäste nach Berechnungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) von etwa vier Milliarden Passagieren auf 9,4 Milliarden pro Jahr steigern. Allerdings könnte die Corona-Krise das Reiseverhalten der Menschen über den Haufen werfen. Videokonferenz statt Inlandsflug, Urlaub im Schwarzwald, statt in Neuseeland lautet die Botschaft, die von der globalen Krise ausgehen könnte.

Bayern sticht Südwesten bei Förderung weit aus

Dazu kommt ein Paradigmenwechsel in der globalen Steuerung der Verkehrsströme. Um Milliarden von Passagieren jährlich um den Globus zu schicken, setzte die Branche bislang auf sogenannte Hubs, also riesige Flughäfen von denen die Fluggäste in alle Welt weiter verteilt wurden. Dafür nötig waren sehr große Maschinen wie der Airbus A380, die quasi als fliegende Pendelbusse eingesetzt wurden. Die Entwicklung von sparsameren Triebwerken hat die Riesenvögel überflüssig gemacht.

Selbst kleine Jets wie der A320 Neo können heute spielend Langstreckenfluge abwickeln. Damit wird auch der A380 überflüssig. 2021 wird er eingestellt, nach nicht einmal 15 Jahren in der Luft. Jetzt werden Aufträge neu sortiert und ausgeschrieben, und damit steigt der Druck auf die Zulieferfirmen.

Die Schockwellen treffen auch die Region. Im A380 steckt beispielsweise viel Technik von Liebherr Aerospace aus dem bayrischen Lindenberg nahe Lindau, etwa Antriebe, Kühlsysteme und Fahrwerksteile. Die Gewinne hätte man gerne noch über viele Jahre mitgenommen und damit Innovationen finanziert, heißt es aus der Branche. Pustekuchen.

Raumfahrt-Ingenieure aus Ottobrunn, nicht mehr aus Stuttgart?

Und eine weitere Schwäche des Standorts tritt in der Krise zu Tage. Anders als in Baden-Württemberg wird die Luftfahrtbranche mit mehr als 60.000 Jobs im Nachbarland Bayern staatlich gepäppelt. Über das Landesprogramm Bavaria One sollen in den kommenden zehn Jahren 700 Millionen Euro in die Firmen fließen. In Ottobrunn bei München soll die größte Fakultät für Luft- und Raumfahrt Europas entstehen.

Die Zeiten, in denen der Löwenanteil der deutschen All-Ingenieure an der Uni Stuttgart ausgebildet wurde, scheinen gezählt. Die Landespolitik habe nicht erkannt, dass es in Baden-Württemberg noch etwas gebe als die Automobilbranche, heißt es spöttisch aus den Luft- und Raumfahrtschmieden am Bodensee. Der letzte Landesminister, der sich aktiv für die Belange der Branche eingesetzt habe, sei Nils Schmid von der SPD gewesen, sagt einer, der schon lange dabei ist. Das war vor knapp zehn Jahren.