Nicht nur wenn er an den Krieg in der Ukraine denkt, wird es Thomas Bittelmeyer etwas mulmig. Da reicht schon weniger aus. „Auch ein richtiger Starkregen käme uns hier im Werk sehr ungelegen“, sagt der Betriebsratschef des Friedrichshafener Panzermotorenbauers Rolls-Royce-Power-Systems (RRPS). „In unsere Hallen regnet es hinein. Wir sollten vorsorglich besser mal einen Kübel unters Dach stellen“, sagt er mit leicht sarkastischem Unterton.

Wie viel Panzermotoren kann MTU überhaupt produzieren?

Im Moment ist Bittelmeyer auf Krawall aus. Er selbst sagt, er schlage Alarm, weil er in echter Sorge sei, dass der Motorenhersteller vom Bodensee zu einem „Nadelöhr für die Verteidigungsbereitschaft Deutschlands und Europas“ werde. Kaputtgespart von einer Truppe Manager „aus dem Nicht-EU-Ausland“.

Gemeint ist die britische Konzernmutter von RRPS – Rolls-Royce. Die Corona-Krise und falsche strategische Weichenstellungen im Hauptgeschäft mit Zivilluftfahrt haben den Mischkonzern in Schieflage gebracht.

Seit Jahren fährt Rolls-Royce rote Zahlen ein, und jetzt zieht das Management in London offenbar die Notbremse. Ende Januar verglich der neue Firmen-Chef Tufan Erginbilgic Rolls-Royce bei einer Online-Ansprache an die Mitarbeiter mit einer ‚brennenden Plattform‘ und forderte harsche Kostensenkungen und mehr Gewinn von allen Unternehmensteilen ein – die deutsche Motoren-Tochter RRPS inbegriffen.

Saugt Rolls-Royce seine deutsche Tochter RRPS aus?

Deren Betriebsrat befürchtet, dass sich die Gewinnabführungen, die das profitable Unternehmen jährlich nach England überweisen muss, vervielfachen und dafür am Bodensee noch mehr gespart werden muss.

„Dabei sollten wir in der aktuellen Lage einfach nur massiv investieren“, sagt Bittelmeyer. Immerhin sei man für das Funktionieren der Bundeswehr und diverser Armeen von zentraler Bedeutung.

Tatsächlich nimmt das Unternehmen vom Bodensee mit seinen 9000 Mitarbeitern weltweit, 5000 davon allein in Friedrichshafen, nicht nur im deutschen Rüstungssektor eine Schlüsselstelle ein. Mit seinen Triebwerken der Marke MTU ist die ehemalige Daimler-Tochter Exklusivausstatter für die meisten schweren Kettenfahrzeuge deutscher Produktion.

In jedem Kampfpanzer Leopard, egal welcher Baureihe, steckt ein MTU-Aggregat. Genauso im Flak-Panzer Gepard, in den Schützenpanzern Marder, dem Nachfolgemodell Puma und in den deutschen Panzerhaubitzen. Aber auch in Radpanzern wie dem Boxer sind die MTU-Aggregate verbaut.

Jahrzehntelang lief das Geschäft mit den bis zu 1500 PS starken Kraftpaketen schleppend. In Europa griff man nach der Friedensdividende und rüstete die Landarmeen ab. Insbesondere Panzer galten als Auslaufmodelle moderner Kriegsführung. Der Überfall Russlands auf die Ukraine änderte alles.

Seither sind die Kettenfahrzeuge hoch begehrt. Allein 37 Geparden, 14 Panzerhaubitzen, 40 Marder und 14 Leopard-2-Kampfpanzer hat die Bundesregierung nach eigenen Angaben bereits in die Ukraine verlegen lassen oder will sie so schnell wie möglich liefern. Dazu kommen Rad-, Minenräum-, Pionier- und Brückenlegepanzer.

Millionen-Investitionen nötig

RRPS könnte vor goldenen Jahren stehen, wenn da nur nicht die drohenden Sparvorgaben aus London wären. „Ich bezweifle, dass wir bei einer kurzfristigen Bestellung von 50 Panzermotoren lieferfähig wären“, sagt der langjährige Beschäftigtenvertreter. Ad-Hoc-Investitionen in den Ausbau der Fertigung und Logistik von 50 bis 60 Millionen Euro am Standort in Friedrichshafen seien das Minimum, was nötig sei, um Engpässe zu vermeiden, schätzt er.

Vom Unternehmen selbst heißt es, „sollte es zu weiterem Bedarf für Antriebe für den Leopard 2 kommen, werden wir diesen erfüllen“. Allerdings benötige man aufgrund von Lieferzeiten zwischen 12 und 18 Monaten für die komplexen Aggregate „mehr denn je dringend Planungssicherheit“.

In Friedrichshafen habe man 2022 in Produktionsgebäude und -anlagen einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. „Das ist auch für dieses Jahr zu erwarten“, sagt ein RRPS-Sprecher. Betriebsratschef Bittelmeyer spricht dennoch von einem „Investitionsstau“ im Unternehmen.

Bei Renk laufen die Bänder

Andernorts hat man diese Sorgen nicht und prescht einfach voran. 200 Kilometer nördlich vom Bodensee, in Augsburg, hat der Maschinenbauer Renk seinen Sitz. Aus seinen Hallen stammt ein Gutteil der deutschen Panzergetriebe, etwa für den Leopard 2. Wer mit der Renk-Chefin Susanne Wiegand durch die Produktion unweit der Augsburger Innenstadt geht, sieht, wie es in der deutschen Industrie auch laufen kann.

In dem jüngst erweiterten Werk werden im Drei-Schichtbetrieb neue Getriebe für Kettenfahrzeuge gefertigt, aber auch alte Schaltboxen gewartet und überholt. Wiegand ist stolz auf die Entwicklung des Unternehmens.

Renk, diese „Perle der deutschen Industrie“, wie sie sagt, solle wieder glänzen. Auch dank Triton, einem Investor, der den Maschinenbauer mit 3300 Mitarbeitern im Jahr 2020 übernommen und seitdem viel Geld in den Betrieb investiert hat.

Renk sei lieferfähig, bekräftigt Wiegand. Das Unternehmen sei in Vorleistung gegangen und habe in Teile mit langer Lieferfrist investiert und diese vorbestellt. Renk könne die Produktion von Getrieben zum Beispiel für den Leopard 2 „sofort hochfahren“.

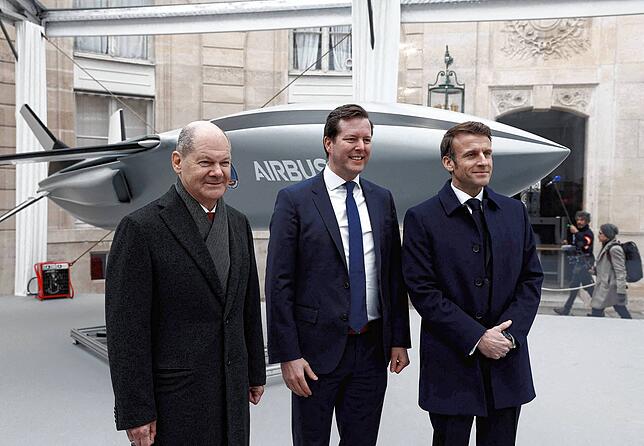

Noch allerdings sind die meisten deutschen Rüstungsfirmen in Lauerstellung. Denn der offensichtliche Materialbedarf der Streitkräfte hat sich noch nicht überall in Aufträge verwandelt. „In Folge des Sondervermögens und des Ukraine-Krieges haben wir noch keine konkreten Aufträge erhalten“, heißt es etwa von Airbus Defence and Space.

Die Verteidigungssparte des Luft- und Raumfahrtkonzerns hat am Bodensee eines ihre großen deutschen Produktionswerke. Neben Erdbeobachtungssatelliten für zivile Zwecke arbeiten in Immenstaad auch rund 700 Airbus-Mitarbeiter an dem europäischen Luftverteidigungssystem FCAS, der Eurodrohne und Rüstungselektronik, aber auch an mobilen Lazaretten.

So wie Airbus geht es vielen Rüstungsunternehmen derzeit. Und im ganzen Land stellt man sich die Frage, warum nicht zumindest der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) jetzt auch die Waffen und Munition bestellt, die der Bundeswehr doch offensichtlich fehlen? Oder zumindest Ersatz für die Dinge beschafft, die längst an die Ukraine geliefert wurden, etwa die Panzerhaubitzen?

Auch Renk-Chefin Wiegand grübelt, warum bei der Beschaffung nicht mehr passiert. „Bis heute ist der Bestelleingang bei der deutschen Industrie aus dem Sondervermögen verschwindend gering. Das deutsche Beschaffungswesen hat in Friedenszeiten die Mangelverwaltung perfektioniert“, sagt sie. Sie frage sich schon: „Deutschland, was muss eigentlich noch passieren?“

Diehl liefert Iris-T-Raketen

Zurück am Bodensee, in dem kleinen Städtchen Überlingen, ist man zumindest schon etwas weiter. Hier hat die Verteidigungssparte des Nürnberger Mischkonzerns Diehl ihren Sitz. Gut ein Drittel der 3100 Sparten-Beschäftigten arbeitet hier.

Diehl war im vergangenen Sommer in den Medien, weil sich die Bundesregierung entschlossen hatte, der Ukraine hochmoderne Luftverteidigungssysteme vom Typ Iris-T SLM aus dem Hause Diehl zu liefern.

Dazu lenkbare Artilleriemunition vom Typ Vulcano, die etwa von der Panzerhaubitze 2000 verschossen werden kann. Daraus sei schon „ein gewisser Umsatzschub“ erfolgt, wie ein Diehl-Sprecher sagt. Volumenmäßig schlage die aktuelle Weltlage und der neue Bedarf der Bundeswehr aber noch nicht wirklich durch.

Lenkbare Vulcano-Munition von Diehl

Bei Diehl verweist man eher auf einen allgemeinen Wachstumstrend, der bereits seit 2019 anhalte – also lange vor Beginn des Ukraine-Kriegs. Infolge dessen baut das Familienunternehmen seine Verteidigungssparte kontinuierlich aus.

Allein am Bodensee seien derzeit 120 Stellen neu zu besetzen, sagt der Diehl-Sprecher. Der Gesamtumsatz soll von aktuell rund 900 Millionen Euro „dauerhaft auf deutlich mehr als 1 Milliarde Euro“ steigen.

Diese Perspektive sieht RRPS-Betriebsrats-Chef und Konzern-Aufsichtsrat Bittelmeyer auch für sein Unternehmen. Zumal Verteidigungsminister Pistorius jüngst auch die Lieferung von bis zu 170 Leopard-Panzern des älteren Typs 1 in die Ukraine in Aussicht gestellt hat.

Sollte es so kommen, schätzt Bittelmeyer, das mindestens die Hälfte davon komplettüberholt werden müsste – vor allem in den Hallen des Motorenspezialisten am Bodensee. Er fragt sich nur: „Wenn wir jetzt runtergespart werden bis auf die Pfändungsfreigrenze – wer soll das dann alles machen?“