Frank Obrist ist nicht unbedingt das, was man sich unter einem hippen Start-up-Unternehmer vorstellt. Der Mann ist 62, trägt Einstecktuch und Schal zum Sakko und wenn er redet, hört man keinen kalifornischen Akzent, sondern leichtes Vorarlbergerisch. Nur die knallroten Turnschuhe, die er seit einigen Jahren bei fast jedem Anlass anhat, verraten, dass er Gefallen daran findet, das Unkonventionelle zu kultivieren.

Fortschritt und Umweltschutz zusammen denken

Damit ist der Firmenchef und Vater von fünf Kindern bisher ziemlich gut gefahren. Obrist ist einer der quirligsten Mobilitäts-Vordenker und Erfinder in der Vier-Länder-Region rund um den Bodensee. Er selbst hat jahrzehntelange Industrie-Erfahrung und hält eine ganze Reihe von Patenten. Überdies ist es ihm gelungen, seine Ideen zu Geld zu machen.

Seine Firma Obrist Engineering ist Technologieführer für Kompressoren, wie sie etwa in modernen Fahrzeug-Klimaanlagen zum Einsatz kommen. Dass die Anlagen mit einfachem CO2 auskommen und als Kältemittel nicht auf giftige Chemikalien zurückgreifen müssen, ist auch das Verdienst von Obrist und seiner Lustenauer Technologieschmiede. „Ich habe mir immer schon Gedanken darüber gemacht, wie man technischen Fortschritt umweltfreundlich gestalten kann“, sagt der 62-Jährige.

Womöglich war das auch der Grund, wieso er als junger Techniker in den frühen 1980er-Jahren beim legendären Motorenbauer Felix Wankel anheuerte. Dieser lotete seit den 1950ern in seinem Lindauer Forschungsinstitut die Leistungsgrenzen des legendären Kreiskolbenmotors aus. „Extrem lehrreiche Jahre“ seien das gewesen, sagt Obrist, Jahre, in denen er gelernt habe, dass vieles machbar sei, auch wenn es zunächst nicht danach aussehe.

Ist klimapositives Fahren möglich?

Gilt das auch fürs Autofahren? Kann es durch neuartige Technologien nicht nur klimaneutral, sondern sogar klimapositiv werden? Obrist legt die Stirn in Falten. Dann sagt er: „Wir beweisen hier gerade, dass das geht.“

In jahrelanger Forschungsarbeit hat sein Unternehmen mehrere ineinandergreifende Verfahren entwickelt, die das Potenzial haben sollen, Mobilität auf eine ganz andere Grundlage zu stellen. Reisen soll komplett grün werden und künftig möglicherweise sogar einen ökologischen Mehrwert aufweisen.

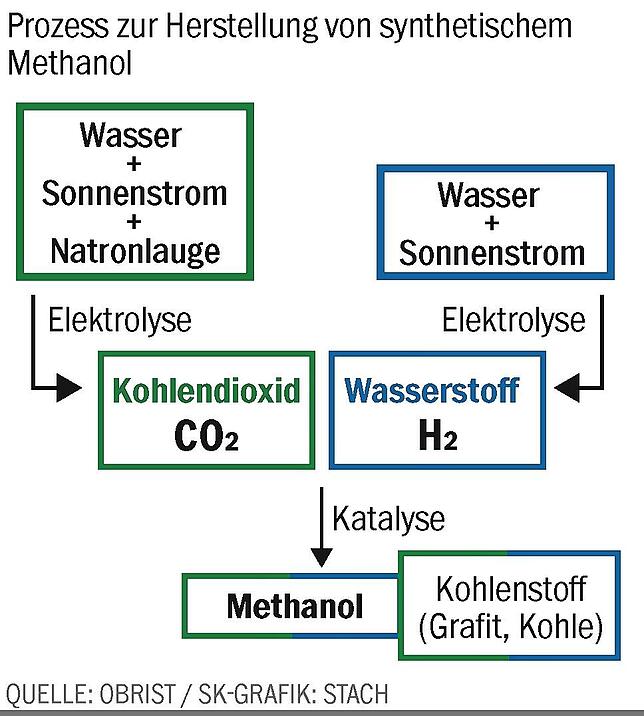

Um diesem Ingenieurstraum nahe zu kommen, haben Obrist und seine Entwickler ein elektrochemisches Verfahren ersonnen, das gewöhnlicher Luft das in ihr gebundene Kohlendioxid (CO2) entzieht. Dem vorgeschaltet ist eine Wasser-Elektrolyse, die grünen Wasserstoff (H2) erzeugt.

Beides – Wasserstoff und Kohlendioxid – wird dann chemisch in Methanol (CH3OH) umgewandelt. Das Methanol, das chemisch gesehen nichts anderes als Einfach-Alkohol ist, kann dann als klimaneutraler Treibstoff für Automobile, Flugzeuge oder Schiffe verwendet werden.

Der Clou: Im Verlauf der einzelnen Prozessschritte wird der Luft so viel CO2 entzogen, dass ein Teil des in ihm enthaltenen Kohlenstoffs als feste Kohle abgeschieden werden kann. Umgearbeitet könne diese beispielsweise als Bodenverbesserer in der Landwirtschaft eingesetzt werden, heißt es von Obrist. So entsteht eine Kohlenstoffsenke – quasi als Abfallprodukt der Kraftstoffproduktion.

Der gesamte Prozess läuft also nicht nur klimaneutral, sondern sogar klimapositiv ab. Obrist sagt: „Wir kommen bei dem Gesamtverfahren auf negative Emissionen.“ Und am Ende stehe mit dem Methanol ein Kraftstoff, der in gewöhnlichen Motoren verbrannt werden kann.

Einen Haken hat das Verfahren indes. Um die diversen chemischen Reaktionen in Gang zu bringen, ist sehr viel grüne Energie nötig – und die gibt es im eher sonnen- und windarmen Europa nicht. Obrist schweben daher Partnerschaften mit Regierungen und Firmen etwa im Nahen Osten oder in Afrika vor.

Methanolproduktion für 5 Cent je Kilowattstunde

Mithilfe von Sonnenstrom und entsalztem Meerwasser sollen dort große Elektrolyseure das klimapositive sogenannte a-Methanol herstellen sowie das CO2 aus der Luft abscheiden – und das zu wettbewerbsfähigen Kosten. Obrist verspricht Produktionskosten von 5 Euro-Cent je Kilowattstunde klimapositives a-Methanol. Ohne Steuern, Vertrieb und Gewinnmarge der Produzenten käme man so auf Kraftstoffkosten von etwa 2,50 Euro pro 100 Kilometer.

Zu schön, um wahr zu sein? Fachleute bewerten die Technologie unterschiedlich. Werner Tillmetz, Ex-Chef des Geschäftsbereichs Elektrochemische Energietechnologien am Ulmer Forschungszentrum ZSW, sagt, er sei von „Sinn und Machbarkeit des Verfahrens überzeugt“. Die Art und Weise, wie die Obrist-Ingenieure die einzelnen Prozessschritte kombiniert hätten, sei vergleichsweise „simpel und pfiffig“.

Neben Tillmetz listet das Unternehmen eine ganze Reihe hochkarätiger Unterstützer auf, darunter ist Robert Schlögl, Vizepräsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) und gleichzeitig ein Top-Experte der chemischen Energieumwandlung in Deutschland.

Schweizer Forscher sieht Werte kritisch

Kritik kommt indes vom Schweizer Forschungsinstitut Empa. Gegenüber der „Neuen Zürcher Zeitung“ bezeichnete dessen Antriebsspezialist Christian Bach die von Obrist angegebenen Werte bei Kosten und Energieumwandlung jüngst als „etwas zu gut“.

Den Erfinder selbst ficht das nicht an. Insbesondere, weil er einen weiteren Teil seiner Antriebsrevolution schon umgesetzt hat. 2021 haben die Vorarlberger ein Elektroauto, einen Tesla Modell 3, komplett entkernt und ihm einen neuen Motor samt Akku und Leistungselektronik eingepflanzt.

Heraus kam ein Hybrid, der das Ursprungsmodell bei Effizienz und Reichweite in den Schatten stellt. Die Zeitschrift „Auto Motor und Sport“ hat den Antrieb im Realbetrieb getestet und die firmeninternen Darstellungen weitgehend bestätigt.

Somit glauben die Vorarlberger nun, die Schlüssel fürs Reisen ohne Klimascham in Händen zu halten. Um das a-Methanol in den Massenmarkt zu bringen, sei man „in Gesprächen mit fast allen größeren Öl-Konzernen“, sagt Obrist. Und beim hauseigenen Hybrid-Antrieb befinde man sich kurz vor Abschluss eines Lizenzvertrags.

Klimaneutral reicht ihm nicht

Und noch aus einem anderen Grund ist sich der Vorarlberger Unternehmer sicher, dass sein Konzept zündet. Die bisherige Mobilitätswende sei auf dem Holzweg, sagt er. Es reiche nämlich nicht, sie nur klimaneutral zu denken.

Weltweit steige die Zahl der Verbrenner-Autos an, vor allem in den Entwicklungsländern. Um den Klimawandel einzudämmen, müsse man in den Industriestaaten mit „klimapositiver Mobilität gegenhalten“.

Das Werkzeug der Antriebswende sei Kohlenstoff oder schlicht CO2. „Kohlenstoff ist der wichtigste Rohstoff, den es gibt“, sagt der Erfinder. Ihn zu verteufeln und von kohlenstofffreier Wirtschaft zu reden, bringe nichts. Vielmehr müsse man den Rohstoff intelligent nutzen.

Die Probleme, die sich die Menschheit geschaffen habe, indem sie über mehr als 150 Jahre Kohlenstoff in großen Mengen verbrannt habe, könnten wiederum nur mit Hilfe des Kohlenstoffs gelöst werden. Dieses Mal eben, indem man ihn nicht freisetze, sondern der Atmosphäre entziehe, sagt Obrist.