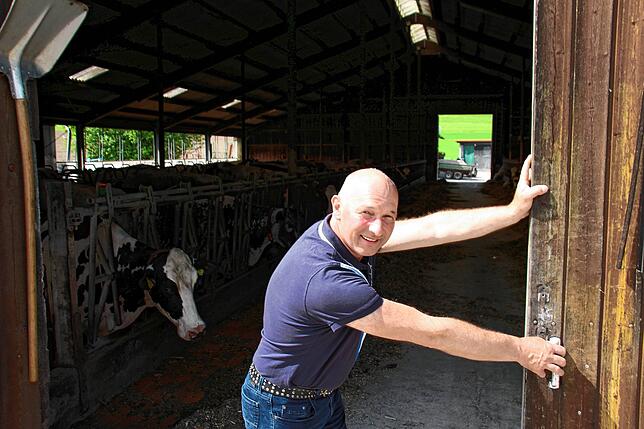

„Natürlich gibt es Ängste“, sagt Andreas Deyer. Der Milchviehhalter und Kreisvorsitzende des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) Stockach sieht die Mercosur-Verträge durchaus kritisch. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis eröffnet den größten Freihandelsraum der Welt. Doch Schritte, um die europäische Landwirtschaft zu schützen, fehlen Deyer in der jetzigen Vereinbarung. Wie viele Bauern fürchtet er die Konkurrenz aus Übersee.

25 Jahre ist es her, dass die EU sich mit den Mercosur-Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) auf eine wirtschaftliche Zusammenarbeit geeinigt hat. Nun ist der umstrittene Freihandelsvertrag abgeschlossen. Er sieht den Wegfall von Zöllen auf über 90 Prozent der zwischen EU und Mercosur gehandelten Waren vor. „Das Abkommen ist ein Gewinn für Europa“, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Was treibt den Ärger der Landwirte an?

„Dieses Thema betrifft Verbraucher, Klima und Wirtschaft, es betrifft uns alle“, sagt Christian Coenen. Gemeinsam mit dutzenden anderen Bauern demonstrierte der Ackerbauer aus Philippsburg, das zwischen Karlsruhe und Speyer liegt, gegen das Freihandelsabkommen zwischen EU und den südamerikanischen Staaten. Doch was treibt den Ärger der Landwirte an?

Sie befürchten durch den Wegfall von Zöllen eine Überflutung des europäischen Marktes mit südamerikanischen Agrargütern und beklagen unfaire Bedingungen. Deswegen gingen sie deutschlandweit auf die Straße. In Kehl im Ortenaukreis an der französischen Grenze blockierten Bauern aus ganz Baden-Württemberg an einem Nachmittag die Europabrücke.

Einer, der am Protest beteiligt war, ist Christian Coenen. Er ist nicht nur Landwirt, sondern auch Vorsitzender des Vereins „Land schafft Verbindung“ (LSV) Baden-Württemberg. „Wir sind nicht generell gegen ein Freihandelsabkommen“, sagt Coenen. Doch es müssten gleiche Spielregeln herrschen.

Sein Vorwurf: „Die strengen Auflagen, an die wir europäischen Bauern uns halten müssen, gibt es in Südamerika nicht, wodurch die südamerikanische Konkurrenz viel billiger verkaufen kann.“ Coenen, der als Direktvermarkter auch Rindfleisch anbietet, fürchtet argentinisches Rindfleisch, das aufgrund von Steroideinsatz und niedrigeren Löhnen um einiges billiger als die heimischen Produkte auf dem europäischen Markt angeboten werden kann.

Auch Umweltschützer protestieren

Bei der Ablehnung des Abkommens treffen sich in Landwirten und Umweltschützern zwei Gruppen, die sich oft wenig grün sind. Harald Gross vom Greenpeace-Team Waldwende lehnt das multilaterale Abkommen ab: „Dieses Abkommen aus dem letzten Jahrhundert hätte nie zustande kommen dürfen.“ Es setze europäische Landwirte unter Druck und begünstige die Abholzung der Regenwälder in Südamerika. Außerdem wäre das Tierwohl und die Lebensmittelqualität nun gefährdet. Umweltaktivisten und Landwirte fürchten um europäische Standards.

Agrarökonom Sebastian Hess von der Universität Hohenheim stellt klar: „Das EU-Recht verbietet die Einfuhr von Waren, die ihre Bestimmungen zur Nahrungsmittelsicherheit nicht erfüllen.“ Doch bei der Überprüfung dieser Standards durch die Nationalstaaten gebe es Grauzonen. Genau vor diesen Grauzonen fürchten sich die deutschen Bauern. Auch aus Ländern wie Frankreich, Polen und Italien wurde die Sorge vor einem ungleichen Wettbewerb laut.

Sind Herkunftshinweise die Lösung?

Eine Möglichkeit, um dem potenziellen Nachteil zu begegnen, wären Herkunftshinweise auf den Endprodukten. Diese Methode sieht Milchviehhalter Andreas Deyer aus Mühlingen bei Stockach skeptisch: „Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass leider etwa 70 Prozent der Verbraucher im Zweifel nach Preis statt nach Qualität entscheiden.“ Deshalb werde auch ein Gütesiegel den Markt nicht beeinflussen.

Von einer verpflichtenden Herkunftsbezeichnung hört auch die deutsche Industrie ungern. „Für die Lebensmittelverarbeitung bedeutet eine Pflicht, die Herkunft der Inhalte zu kennzeichnen, vor allem höhere Kosten“, erklärt Agrarökonom Hess.

Gerade im Milchsektor sei für die deutsche Landwirtschaft in dem Abkommen allerdings auch einiges zu gewinnen, schätzt Hess: „Deutschland ist größter Milchproduzent der EU, im Hinblick auf das steigende Einkommen beispielsweise in Brasilien bietet sich in dieser Branche ein vielversprechender Markt.“

Außerdem sei Südamerika als Sojahersteller eine wichtige Quelle für Futtermittel und damit ein wichtiger Partner der deutschen Bauern. Langfristig könnte das Abkommen Deutschland vor allem als Standort für Automobil- und Maschinenbau sichern, so Hess. Davon profitiere langfristig auch die Landwirtschaft.

Widerstand in der EU

Sollten Frankreich und Polen, die sich bereits gegen das Abkommen ausgesprochen haben, die Unterstützung der Niederlande oder Italiens sichern, könnten vier EU-Staaten, die gemeinsam mindestens 35 Prozent der EU-Bevölkerung ausmachen, eine Sperrminorität erwirken und damit die Entscheidung kippen.

Italiens Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida hatte den aktuellen Stand des Freihandelsabkommens zuletzt als inakzeptabel bezeichnet. Das Büro der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni teilte mit: „Die Bedingungen, den aktuellen Text zu unterschreiben, sind nicht erfüllt.“ Dem Abkommen müssen noch der EU-Rat, das Europaparlament und die nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Letzteres gilt vor allem in Frankreich als unwahrscheinlich.

Somit dürfte die Abkürzung Mercosur, die für Mercado Común del Sur (gemeinsamer Markt des Südens) steht, in den Schlagzeilen bleiben. Landwirte haben also weiter die Chance, ihren Interessen Gehör zu verschaffen. Bereits zum Jahreswechsel vorigen Jahres waren sie auf die Straßen gegangen. Damals beklagten sie die von der Bundesregierung geplanten Kürzungen der Agrardieselbegünstigung für Bauern. Für Christian Coenen ist klar: „Gegen Mercosur auf die Straße zu gehen, ist wichtiger als für die Agrardieselsubvention.“