Der Automobilzulieferer ZF in Friedrichshafen befindet sich im Wandel hin zur Elektrifizierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung sowie zum automatisierten Fahren. Der weltweit agierende Konzern schickt sich somit an, die Früchte der Entwicklungsarbeit der vergangenen Jahre zu ernten.

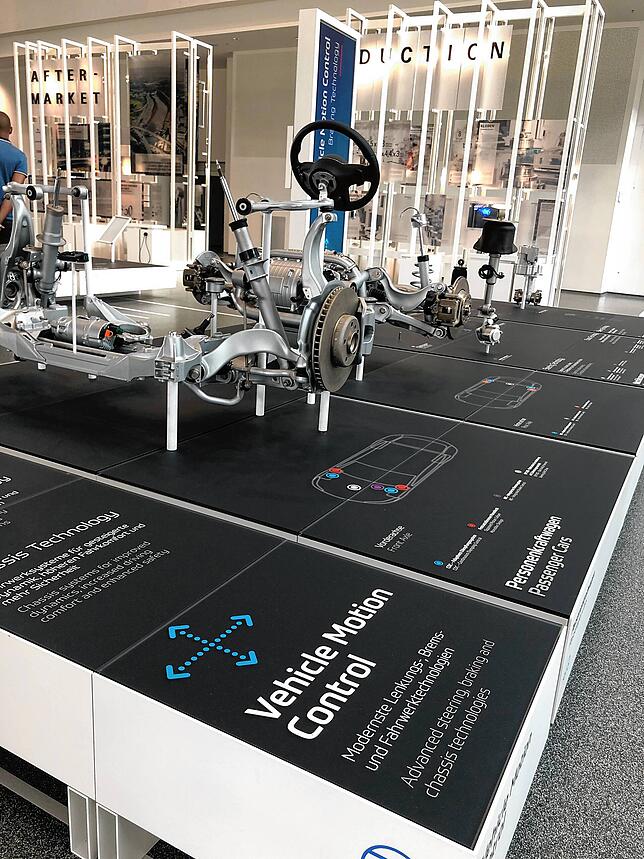

Mit Blick auf die im September in München stattfindende Internationale Automobil Ausstellung, die IAA Mobility, hat der Automobilzulieferer am Donnerstag in sein Stammwerk in Friedrichshafen zum Global Technology Day eingeladen, um neue Techniken und Produkte vorzustellen.

„Wir präsentieren die Bandbreite der ZF-Innovationen, die in den nächsten Jahren auf den Märkten zu erwarten sind,“ sagte ZF-Vorstandsvorsitzender Holger Klein. Der Fokus liege dabei auf der E-Mobilität und Fahrwerktechnik. „Hier wird die Zukunft der Automobiltechnik definiert“, so Klein.

Es ist schon ein großer Bauchladen an einzelnen Komponenten, aber auch ganzen Systemen, den sich der ZF-Chef zum sogenannten Global Technology Day umgeschnallt hat. Automobilhersteller weltweit sollen sich künftig zur Fertigung ihrer Fahrzeuge daraus bedienen können. Zu den Innovationen zählen Lenkungs-, Brems-, Getriebe- und Fahrwerktechnologien sowie Antriebstechniken. Klein sprach von Basistechnologien für die E-Mobilität der nahen Zukunft.

Immer wieder bemühten die Manager und Ingenieure das Bild des modularen Baukastens, den ZF den Autoherstellern der Welt anbiete. So habe etwa der Autohersteller Lotus auf das ZF-Angebot zurückgegriffen. Im neuen Lotus SUV Eletre, der bereits auf dem chinesischen Markt verkauft werde, stecke so ganz viel Technik der ZF-Werke. Dazu zählt etwa auch der kompakte E-Antrieb.

Auf dem Werksgelände in Friedrichshafen präsentierten die Ingenieure zudem den in dem Konzeptfahrzeug EVbeat verbauten Prototyp eines neuen 800-Volt-Elektroantriebs. „Das ist die nächste Generation und setzt neue Maßstäbe“, sagte Otmar Scharrer, Leiter der Abteilung E-Mobilität. Das Gewicht des Antriebspakets sei um ein Drittel auf 74 Kilogramm gesenkt worden. Hier zählt jedes Kilogramm, das eingespart werden kann.

Der Antrieb sei wesentlich effizienter und ein von ZF entwickeltes Thermomanagementsystem kann künftig im winterlichen Realbetrieb die Reichweite des Elektrofahrzeugs um bis zu einem Drittel erhöhen. Ab 2026 sollen die ersten Technologien des neuen ZF-Antriebs am Markt verfügbar sein. Dabei bietet ZF die E-Mobilität-Komponenten auch für Nutzfahrzeuge, wie Landmaschinen und Baufahrzeuge, die künftig emissionsfrei und geräuscharm eingesetzt werden sollen.

Das Anwendungsspektrum erstreckt sich zudem in den E-Bike-Sektor, in den ZF in 2021 und somit relativ spät eingestiegen ist. Doch man gibt sich zuversichtlich, dass die auf 48 Volt basierende Antriebseinheit Sachs RS im noch sehr beweglichen Feld der E-Bike-Produzenten Abnehmer finden wird.

Bei ZF seien die Trends zur Digitalisierung schon vor zehn Jahren erkannt und vorangetrieben worden. „Neue Normalität der Automobilindustrie“, sagte Klein. „Chips sind das neue Getriebe, die neuen Zahnräder für die Automobiltechnik“, bekräftige Klein. ZF sei dazu eine Kooperation mit dem US-Chiphersteller Wolfspeed eingegangen. Gemeinsam soll eine Fabrik für Siliziumkarbid-Chips errichtet werden, um die technische Unabhängigkeit zu erreichen.

Software wird wichtiger

Auch Software-Kompetenz wird rasant ausgebaut. Die meisten Funktionen im Fahrzeug würden künftig durch Software definiert. Eine Schlüsselrolle spielten hier digital vernetzte Antriebs- und Fahrwerksysteme und die Konnektivität mit Cloud-Services. Eine künftige Anwendung wäre hier etwa, dass Fahrzeuge schlechte Streckenverhältnisse erkennen und in die Cloud senden, um sie etwa kommunalen Straßenbetrieben zu melden oder nachfolgende Fahrzeuge zu warnen.

Die Entkoppelung von Soft- und Hardware böte zudem den Vorteil, einer deutlich verlängerten Lebensdauer von einzelnen Komponenten, hob André Engelke, Leiter Systemhouse Vehicle Motion Control, hervor.

Es war die große Bühne für ZF-Chef Klein. Mehr als 60 internationale Medienvertreter waren erschien und die abschließende Pressekonferenz wurde per Videostream nach China, Indien und in die Vereinigten Staaten übertragen. Wenn ZF Friedrichshafen ruft, hört die automobile Welt zu. Der 53-Jährige Klein hat Anfang des Jahres von Wolf-Henning Schneider den Vorstandsvorsitz bei ZF übernommen. 2014 ist der Wirtschaftsingenieur von der Beratungsgesellschaft McKinsey kommend in das Unternehmen ZF eingetreten.

Zwei ZF-Divisionen werden zusammengelegt

Seither begleitet und betreibt Klein den digitalen Wandel des Autozulieferers, der auch längst nicht abgeschlossen sei: So kündigte Klein die Zusammenlegung zweier bisher getrennt agierenden Divisionen an: Das Geschäftsfeld Aktive Sicherheit, also Lenkung und Bremsen, werde mit der Abteilung Chassis zusammengefügt. Es sei eine wichtige Anpassung der Konzernstruktur und obendrein von veritabler Größe: Mehr als 30.000 Mitarbeiter werde die neu geformte Einheit zählen, für die ein Umsatz von 14 Milliarden Euro prognostiziert wird.

Der Konzern, der seit Jahrzehnten zu den drei größten Automobilzulieferern zählt, ist mit rund 163.000 Beschäftigen an international verteilten Standorten global aufgestellt. ZF bedient mit seinen Technik- und zunehmend digitalen Produkten weltweit die Automobilhersteller – China und Nordamerika seien traditionell wichtige Märkte. Indien biete ebenso großes Marktpotential.

Antriebe für Windräder

Aber die Technik aus den ZF-Forschungs- und Entwicklungsabteilungen findet auch in autofremden Branchen Verwendung: So käme etwa die für Autos entwickelte Antriebstechnik auch in Windrädern zum Einsatz, damit diese geräuscharm funktionierten. „Das sind Vorteile, die sich dank einer Durchlässigkeit zwischen den Produktsparten ergeben“, sagte Stefan Prebeck, Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung der Sparte Industrietechnik. „Die Physik ist letztlich die gleiche.“

Ob Antrieb effektiv und geräuscharm in elektrische Energie umgewandelt werde oder elektrische Energie effektiv und geräuscharm in Bewegung versetzt werde, seien die gleichen Konzepte. „Wir sind hervorragend im Markt positioniert“, betont Prebeck. Bis 2022 sind nach seinen Angaben 80.000 Getriebe für Windkraftanlagen ausgeliefert worden.

Kleinerer Wendekreis

Die Innovationen werden vielfältig verwendet: Etwa für Fahrzeuge, die dank modernster Lenktechnik mit sechs Meter Wenderadius, statt der derzeit üblichen zehn Meter aufwarten können. Wertvoll sind sicher auch die Sicherheitsgurte, die den Fahrer und die Beifahrer in Gefahrensituationen in sichere Sitzpositionen zurechtziehen. Fahrer, die das Lenkrad loslassen und schließlich eingeschlafen sein könnten, werden durchaus rigide vom Gurt wachgerüttelt.