Zunehmend trockene Sommer, Hitzewellen, gestresste Wälder – das ist nur eine Seite des Klimawandels. Starkregen und Überschwemmungen die andere. Die Gefahr lauert aber nicht nur an Flüssen und Bachläufen, die sich plötzlich in reißende Gewässer verwandeln, sondern auch an den Küsten. Das erleben die Einwohner Venedigs in diesen Tagen. Die Fluten der Adria stehen so hoch wie seit 53 Jahren nicht mehr.

Droht diese Katastrophe irgendwann auch deutschen Städten an der Küste? Hamburg etwa?

Sind die Touristen-Inseln Borkum, Juist und Wangerooge bedroht? Könnte Sylt von der Nordsee endgültig geschluckt werden? Ja. Denn die Temperaturen steigen weltweit. Das lässt die Eismassen an den Polen schmelzen. Aber nicht nur deshalb steigen die Pegel. Die globale Erwärmung geht auch an den Ozeanen selbst nicht spurlos vorbei. Denn warmes Wasser dehnt sich aus. Und ein dritter Faktor: Meeresströmungen können ihre Richtung ändern und riesige Wassermassen in andere Gebiete lenken – etwa zu dicht besiedelten Küstenregionen und zu Inseln, auf denen dann Häuser unter Wasser stehen. Die Aussichten sind also düster: Die Kurve des Meeresspiegelanstiegs wird zunehmend steiler. Die Wissenschaftler schlagen Alarm, sehen die Uhrzeiger auf fünf vor Zwölf.

Wie schnell stiegen die Meeresspiegel an?

Die Dynamik nimmt zu. Satellitenmessdaten zeigen, dass sich der Meeresspiegel schneller als erwartet anhebt. 2018 ist er laut der Weltwetter-Organisation (WMO) um 3,7 Millimeter im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das ist der höchste Stand seit dem Beginn systematischer Satellitenmessungen durch Europäer und Amerikaner im Jahr 1992. Insgesamt liegt er ungefähr acht Zentimeter über dem Wert von 1993. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Meeresspiegel wegen des Klimawandels schneller steigt als vorhergesagt – bis zum Jahr 2100 um insgesamt 2,40 Meter im Mittel. Das ist mehr als doppelt soviel wie der Weltklimarat IPCC 2013 angenommen hat.

Steigt der Meeresspiegel überall gleicht?

Nein. Mit etwa drei Millimetern jährlich ist der Wert an der Nordseeküste vergleichsweise moderat. Ganz anders sieht es in Südostasien aus. Dort bewegt sich die Pegelerhöhung in Richtung 10 Millimeter jährlich. Das bedroht riesige Gebiete der tief liegenden flachen Küsten von Bangladesch, wo die Millionenmetropole und Hauptstadt Dhaka liegt. Auch den bei deutschen Touristen beliebten Küstenregionen Thailands droht der teilweise Untergang.

Welche Dimension hätte die Bedrohung durch den Pegelanstieg?

Rund 1,79 Millionen Quadratkilometer Land könnten verloren gehen. Das entspricht etwa der Größe von Libyen, eines der größten afrikanischen Länder. Wie viele Menschen ihre Heimat verlieren könnten, ist unklar, denn das hängt davon ab, wie stark der Anstieg der Temperaturen sein wird. Bleibt der Anstieg bei zwei Grad, sind bis zu 187 Millionen Menschen gefährdet. Bei einem Anstieg um vier Grad Celsius bis 2100 wären weltweit zwischen 470 und 760 Millionen Menschen gefährdet. Kleine Inselstaaten im Südpazifik, wo das Wasser schon jetzt Siedlungen unbewohnbar macht, würden völlig überflutet.

Welche Gebiete in Europa sind bedroht?

Fünf Küstengebiete sind vor allem betroffen: Im Norden die englischen Grafschaften Lincolnshire und Norfolk, Küstenstreifen Belgiens und der Niederlande, in Niedersachsen die Nordseeküste mit vorgelagerten Inseln, die Westküste Schleswig-Holsteins, in Italien die Adriaküste von Venedig und alle Urlaubsorte im Küstenbogen (etwa Jesolo), in Frankreich die Küste um La Rochelle am Atlantik und die Weichselmündung an der polnischen Ostseeküste.

Wie viele Deutsche wären betroffen?

Bei einem Temperaturanstieg um zwei Grad Celsius wären es 1,3 Millionen Menschen, bei vier Grad Anstieg sogar 3,5 Millionen Einwohner. Selbst bei nur zwei Grad stünden in Hamburg weite Teile der Stadtteile Wilhelmsburg, Altenwerder und Moorfleet unter Wasser.

Was unternehmen Städte wie Hamburg jetzt schon?

Die Planungen für das Deicherhöhungsprogramm sehen vor, alle elbnahen Gebiete Hamburgs durch mehr als 100 Kilometer lange Hochwasserschutzanlagen vor Sturmfluten und Meeresspiegelanstieg zu wappnen. An der bedrohten Speicherstadt am Hafen und bei den St.-Pauli-Landungsbrücken wurden Schutzwände bereits erhöht und dichte Stahltore vor Tiefgaragen eingebaut. Um auf Klimaänderung jederzeit reagieren zu können und Planungen anzupassen, beobachtet die Stadt ständig die Meeresspiegelentwicklung und die auftretenden Sturmfluthöhen. Daher ist es wichtig, dass neue Satelliten wie Sentinel 6 die Planer mit aktuellen Daten versorgen.

Wo kommen die Daten her, die den Entscheidern helfen?

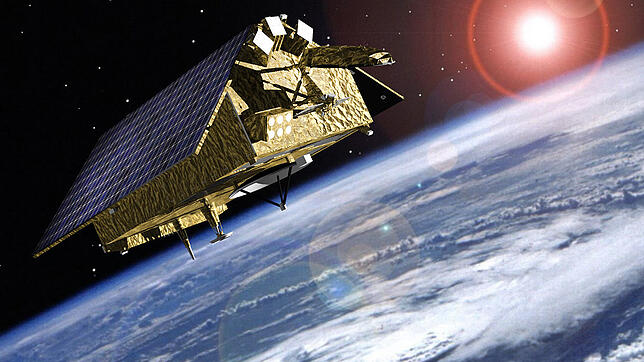

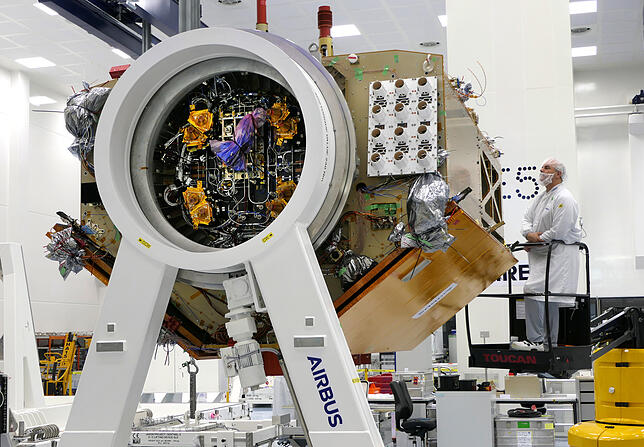

In der Hauptsache aus dem Weltraum. Seit bald 30 Jahren umkreisen Beobachtungssatelliten die Erde, die Zahlen und Daten über den Anstieg der Meeresspiegel liefern können. Dahinter stecken die Europäische Weltraumagentur Esa und die amerikanische Nasa. Sie haben zusammen bereits fünf Wasser-Späher in die Umlaufbahn geschickt, darunter auch den Satelliten „Jason“. Jetzt geht aber eine neue Generation an den Start. Unter dem Dach des „Kopernikus“-Erdbeobachtungsprogramms, das Ausmaß und Tempo des Klimawandels verfolgt, wurde der Satellit „Sentinel 6“ entwickelt und bei Airbus DS in Friedrichshafen zusammengebaut.

Was kann der neue Satellit „Sentinel 6“ und was macht ihn besser als seine Vorgänger?

Airbus-Projektleiter Klaus-Peter Köble bringt es einfach auf den Punkt: „Sentinel 6 ist um den Faktor 10 besser als seine Vorgänger.“ Man könnte auch sagen: Er kann zehnmal schärfer sehen, erstmals auf den Millimeter genau. Das ist ein großer Gewinn. Denn wenn auch ein Millimeter auf den ersten Blick nicht viel zu sein scheint, so ist es doch wichtig, Zahlen zu bekommen, die so nah an der Realität sind wie möglich. Das lassen sich Esa und Nasa einiges kosten. Europa schultert für den neuen „Sentinel“ („Wächter“), der zu einer Familie von Satelliten gehört, rund 400 Millionen Euro.

Die Amerikaner steuern etwa die gleiche Summe bei. Sie bezahlen drei Messinstrumente für den Wächter und die Rakete, mit der der etwa 1,5 Tonnen schwere Satellit im November 2020 ins All geschossen wird. Es ist eine „Falcon 9“-Rakete, die von der US-Firma SpaceX gebaut wird. Sie gehört dem Milliardär und Tesla-Gründer Elon Musk.

Wenn der „Sentinel“ schon fertig ist, warum dauert es dann so lange, bis er endlich startet?

Wenn der Satellit die Fertigungshalle in Immenstaad verlässt, ist er noch nicht auf Herz und Nieren getestet. Das muss aber sein, weil die hoch sensiblen Messinstrumente beim Start Vibrationen und einem Höllenlärm mit entsprechenden Schwingungen ausgesetzt sind. Schäden können auch die empfindliche Mechanik treffen, die etwa die Sonnensegel entfaltet. Deshalb wird der Satellit – übrigens jeder Satellit – vielen Stresstests ausgesetzt. Dabei werden Bedingungen simuliert, wie sie beim Start und im Betrieb vorkommen. Für diese Tests, die bei „Sentinel 6“ noch den ganzen Winter dauern, braucht man spezielle Technik, weshalb sie an anderen Standorten vorgenommen werden. Beim neuen „Sentinel“ ist das die IABG (Industrieanlagen Betriebsgesellschaft) in Ottobrunn bei München. Dort wurde der Wächter jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt.

Wie lange wird der Satellit fliegen und wie arbeitet er?

Nachdem „Sentinel 6-A“ (B startet 2025) auf der US-Luftwaffenbasis Vandenberg in Kalifornien gestartet ist, soll er mindestens fünfeinhalb Jahre Dienst tun.

Doch von Airbus-Satelliten ist bekannt, dass sie deutlich länger durchhalten. Bei der Arbeit helfen Antennen. Eine übermittelt immer die exakte Höhe über Normal Null, eine andere sendet Radarstrahlen Richtung Meer, die reflektiert werden. Die Pegelhöhe wird so exakt vermessen und die Daten über eine Antenne zur Erde geschickt. Alle eisfreien Meere werden alle zehn Tage neu vermessen. Aus den Werten berechnen Forscher die Veränderung der regionalen Meeresspiegel. Gesteuert wird „Sentinel 6“ von der Eumetsat in Darmstadt, die Wettersatelliten betreib. 275 000 registrierte Nutzer greifen bisher auf die „Kopernikus“-Daten zu. Tendenz steigend. Wie der Meeresspiegel.