Über die Absturzstelle verteilt liegen die Trümmer – hier ein zerstörter Flugzeugsitz, dort ein beschädigtes Triebwerk, weiter hinten ein schwarzer Schuh. Fotos des Unglücksortes zeigen: Von dem Business-Jet, das am Donnerstagabend nahe der Gemeinde Waldburg im Kreis Ravensburg abgestürzt ist, sind nur noch einzelne Teile und Trümmer übrig. Drei Menschen saßen in der Cessna "Citation" 510, einem zweistrahligen, mehr als 600 km/h schnellen Flugzeug für den schnellen Transport von Geschäftskunden. Die Maschine mit dem Kennzeichen OE (für Österreich) – FWD war vom Flugplatz Egelsbach östlich von Frankfurt nach Friedrichshafen gestartet. Den Flug hat keiner der Insassen überlebt.

Am Steuer im Cockpit saß Adi Anderst, 45, Mitinhaber und Geschäftsführer von Skytaxi, der das verunglückte Flugzeug gehörte. Das in Bregenz ansässige Unternehmen wurde 2007 von Rolf Seewald mitgegründet, der an der Intersky beteiligt war, die 2015 Pleite ging. Der zweite Tote ist ein 49 Jahre alter Mann aus Wien. Wer der dritte Tote ist, bleibt bis zum Freitagmorgen unklar. Dann die Nachricht: Es ist Josef Wund, 79, namhafter Investor und nicht nur in Süddeutschland als „Bäderkönig“ bekannt.

Für die Einsatzkräfte beginnt nach dem Unglück zunächst eine lange und herausfordernde Nacht: Die Polizei sperrt das Gelände – ein nur schwer zugängliches Waldgebiet – großräumig ab, mehrere starke Scheinwerfer erleuchten die Szenerie. Was die Arbeit der Ermittler noch schwerer macht: An der Absturzstelle schneit es mit dicken Flocken, zudem kommt Wind auf. Dennoch gelingt es den Einsatzkräften noch in der Nacht, die drei Opfer zu bergen.

Wie es zu dem Unfall kam, was die Ursache dafür ist – das ist dagegen auch am Freitag noch unklar. Was bislang bekannt ist: Die Maschine startete am Abend vom Flugplatz Egelsbach im Landkreis Offenbach in Südhessen – Ziel war der Flughafen Friedrichshafen am Bodensee. Der dortigen Sprecherin zufolge hatte es keine Probleme gegeben, es habe lediglich leicht geregnet. „Es war ein normaler Start.“ Doch die Maschine kommt nicht in Friedrichshafen an: Kurz vor dem Ziel stürzt sie gegen 18.15 Uhr in ein kleines Waldgebiet östlich von Ravensburg.

Noch in der Nacht werden auch Ingenieure der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BfU) in Braunschweig an die Unglücksstelle gerufen. "Unsere Ermittler haben immer einen gepackten Koffer bereitstehen", sagt Jens Friedemann von der BFU. Er ermittelte nach dem Absturz der Piper "Malibu", die im August nahe der Mainau in den Bodensee stürzte. Dabei kamen der 74 Jahre alte Pilot und seine 75 Jahre alte Begleiterin ums Leben.

Vor den Ermittlern liegt nun eine akribische Spurensuche. Die Experten sähen sich vor allem drei große Bereiche an, sagt BFU-Experte Friedemann. „Zum einen alles, was mit handelnden Personen zu tun hat. Wir schauen: Wer hat wo gesessen, wer ist geflogen, wer hat assistiert? Wie erfahren waren die Piloten generell und auch bei dem speziellen Flugzeugmuster?“ Auch der Hintergrund der Besatzung werde angeschaut: Wann waren die Piloten zuletzt bei der für alle zwei Jahre vorgeschriebenen fliegerärztlichen Hauptuntersuchung, ergibt eine mögliche Obduktion Hinweise auf gesundheitliche Probleme?

„Der zweite Bereich ist die Technik“, sagt Friedemann. So werde untersucht, wie die Beschädigungen am Wrack aussehen oder auch in welchem Zustand das Flugzeug vor dem Unfall war. Zudem würden an der Unfallstelle auch kleine, relevante Gegenstände gesucht, wie etwa Computerchips. „Darauf sind oft wertvolle Daten. Solche Teile muss man sorgfältig sichern, damit nicht beispielsweise Wasser daran kommt und sie oxidieren.“ Der dritte Bereich der Untersuchungen bezieht sich auf die Umgebungsfaktoren. „Wir schauen uns an, wie die Wetterbedingungen und die Vorhersage waren. Und es werden weitere Informationsquellen befragt, beispielsweise die Towerlotsen – hatten sie Kontakt, welche Funksprüche hat es gegeben?“ Außerdem sähen sich die Ermittler die geografischen Besonderheiten an – in diesem Fall ein Waldgebiet.

Auch das Unglück vom Sommer, als die Trümmer der Piper aus dem Bodensee geborgen werden mussten, stellte die BfU-Experten vor Herausforderungen: „Wasser ist wie Beton“, sagte ein Sprecher damals. Wenn ein Flugzeug auf einem weicheren Untergrund – beispielsweise einem Acker – aufpralle, sei es wahrscheinlicher, dass die Wrackstücke noch komplett seien. Zumindest davon profitieren die Ermittler jetzt.

Was die Fliegerei im Winter gefährlich macht

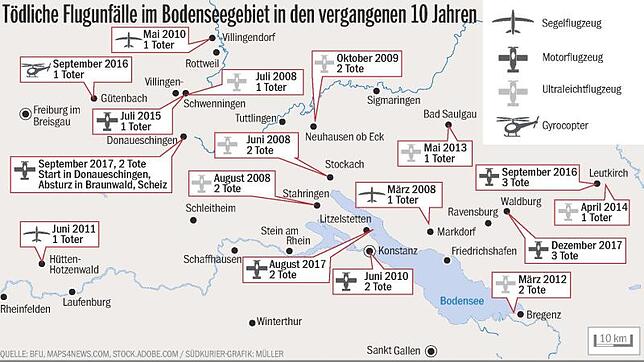

Mehr als 20 Menschen sind in den vergangenen zehn Jahren bei Flugzeugabstürzen in Südbaden ums Leben gekommen. Fast alle waren Hobbypiloten.

-

Unfall-Risiken: Während die Zahl der schweren Unglücke in der Passagierluftfahrt auf der gesamten Welt seit Jahren rückläufig ist, ist das in der Freizeitfliegerei anders. Hier kommt es in Deutschland jährlich zu einer zweistelligen Anzahl von Unfällen. Sie reichen von leichten Schäden bis zur Zerstörung des Fluggeräts; Insassen erleiden leichte oder auch tödliche Verletzungen. Die gefährlichste Phase eines Fluges sind der Start und die Landung. Hier ereignen sich die meisten Unfälle mit Todesfolge.

-

Unfallhäufigkeit: Da die Freizeitfliegerei vor allem in der warmen Jahreszeit stattfindet, ereignen sich dann auch die meisten Unfälle. Diese sind im Winter die Ausnahme.

Ganz Pause machen in der Regel die Piloten von Segelflugzeugen – die Thermik und damit Sonneneinstrahlung benötigen – und Ultraleichtflugzeugen (UL). Segelflieger rüsten ihre Maschinen im Herbst ab, verpacken sie in einem Anhänger oder arbeiten in einer Werkstatt an den zerlegten Flugzeugen, um etwa Reparaturen auszuführen. Piloten von Motorflugzeugen – etwa der Marken Cessna oder Piper – sind teilweise auch im Winter aktiv, wobei das Wetter über Starten oder Nicht-Starten entscheidet. -

Winter-Risiken: Nebel, niedrig hängende Wolken, Schnee, Graupel und Eisregen stellen hier die größten Gefahren dar. Piloten, die in einen Schneeschauer einfliegen, haben praktisch Null Sicht. Darum vermeidet man den Einflug und ändert den Kurs. Aber nicht nur mangelnde Sicht birgt tödliche Gefahr. Schneematsch oder gefrierender Nebel können sich schnell auf Rumpf und Tragflächen absetzen, und das mindert den Auftrieb erheblich. Auch die Spalten an Quer-, Höhen- und Seitenrudern können sich zusetzen. Dadurch wird die Steuerbarkeit behindert. Was Eis und Raureif auf einer Tragfläche anrichten können, zeigt ein Test an einer Boeing 737. Er ist zwar nicht 1 zu 1 auf kleine Maschinen übertragbar, gibt aber einen Eindruck von der Wirkung: Bei nur 1 Millimeter Raureif auf der Tragfläche sackte der Gesamtauftrieb um 18 Prozent ab. Nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Maschinen müssen daher vor dem Start sorgfältig abgetaut werden. Sonst fehlt während Start und Steigphase der Auftrieb.

Eine tödliche Gefahr. -

Wie Vereisung entsteht: Bei tiefen Temperaturen sind Nebel oder Regen zwar noch flüssige Tropfen, doch deren Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt. Sie können deshalb blitzartig frieren, wenn sie auf die Flugzeugoberfläche treffen. Wichtig ist deswegen die Kenntnis der Nullgradgrenze und der Luftfeuchte. Sie muss beim Wetterdienst erfragt werden. Dort kann man den Grad der Vereisungsgefahr für verschiedene Regionen und Höhen grob vorhersagen. Für große Flugzeuge ist die Vereisungsgefahr geringer, denn sie fliegen in Höhen mit geringer Luftfeuchte. Man sagt, sie fliegen „über dem Wetter“. Das ist bei kleinen Maschinen anders.

-

Technische Vorkehrungen: Zwar verfüge viele Motorflugzeuge über Eisschutz- und Enteisungsanlagen. Das bietet aber keinen absoluten Schutz vor Vereisung. Piloten haben schon beobachtet, wie sich binnen einer Minute ein Eisansatz von 3 bis 4 Zentimeter Dicke an der Flügelvorderkante gebildet hat. Dann gibt es nur eins: sofortiger Sinkflug! Bei älteren Flugzeugen ohne Vergaservorwärmung kann es bei hoher Luftfeuchte auch zu einer Vergaservereisung kommen. Der Anssaugkanal für den Sprit wird verengt und die Leistung sackt ab. Das kann bis zum Triebwerksausfall führen. Das ist bei einem Motorflugzeug fatal, denn dessen Gleiteigenschaften gehen gegen Null. Dann droht ein Absturz.

-

Hobbyflieger: Der Deutsche Aeroclub (DAeC), in dem alle Hobbypiloten Mitglieder sind, zählt 104 000 Mitglieder.

Davon sind 27 500 Segelflieger, mehr als 11 000 Motorflieger und knapp 3000 Ultraleichtflieger. Die größte Gruppe stellen die Drachen- und Gleitschirmflieger mit 36 000 Aktiven. Im baden-württembergischen Luftfahrtverband sind mehr als 10 000 Mitglieder organisiert. Davon sind 6300 Segelflieger (Länder-Rekord) und 2300 Motorflieger. Viele Flieger haben sowohl eine Lizenz („Flugschein“) für den Segelflug als auch für den Motorflug. Sie muss durch Nachweis von Flugstunden alle zwei Jahre erneuert werden. Zuständige Behörde ist das Regierungspräsidium. Die Flüge und damit die Flugstünden müssen im Flugbuch nachgewiesen und von dafür lizensierten Piloten bestätigt werden. -

Flugzeuge: Mit dem irreführenden Begriff „Kleinflugzeug“ ist meist ein Motorflugzeug mit einem Gewicht bis 2 Tonnen gemeint (etwa eine einmotorige Cessna). Ihr vierbuchstabiges Kennzeichen beginnt mit einem „E“ nach dem „D“ für „Deutschland“. Daher spricht man – nach dem internationalen Fliegeralphabet – von der „Echo“-Klasse. Von ihnen sind in Deutschland 6600 registriert.

Alexander Michel