Dieser Tage ziehen sie wieder durch die Straßen, die Narros, die Hästräger. Als sei es nie anders gewesen. Man könnte annehmen, die Traditionen seien direkt aus dem Mittelalter herübergerettet und nie unterbrochen worden. Doch dem ist nicht so.

Die schwäbisch-alemannische Fasnacht oder vielmehr ihr Verband feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Gegründet wurde er nicht aus bloßer Vereinsmeierei heraus, sondern wegen akuter Not. Die Narren vor 100 Jahren hatten es schwer. Ihre Bräuche waren von Amts wegen verboten. Sowohl die badische als auch die württembergische Landesregierung – das Bindestrich-Land war noch lange nicht geboren – untersagten noch Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg Umzüge und andere närrische Umtriebe.

Deshalb taten sich am 16. November 1924 13 Zünfte von der Baar, aus dem Hegau, dem Kinzigtal, vom oberen Neckar und vom Hochrhein zusammen und gründeten im Villinger Stiftskeller die älteste Interessenvertretung der Fasnacht, den „Gauverband badischer und württembergischer Narren“, der sich ab 1930 Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) nannte.

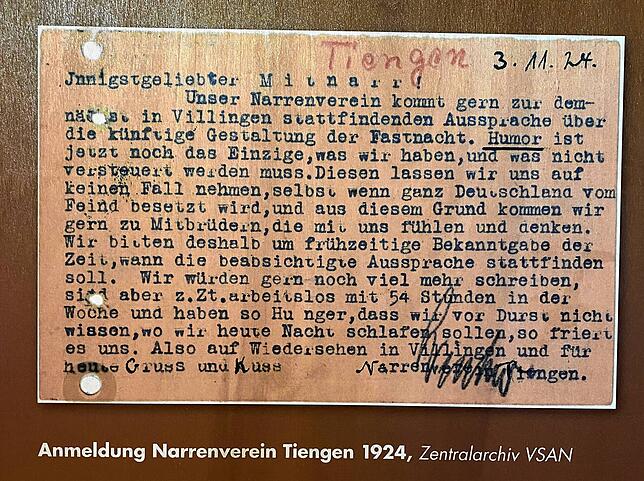

Die Anmeldung des Narrenvereins Tiengen zeigt in etwa, wie groß die Freude über die Gründungsversammlung in Villingen war: Der Narrenverein komme gerne. „Humor ist jetzt noch das Einzige, das wir haben, und was nicht versteuert werden muss“, heißt es in der Anmeldung.

Vereint lange vor der Gründung des Bindestrich-Lands

Bemerkenswert an dieser Stelle ist, dass die Narren die Verschmelzung zwischen badischem und württembergischem Landesteil gewissermaßen schon vorwegnahmen. Das Einende ihrer Mission überwog, und das Trennende war auf dem Gebiet der Fasnacht kaum vorhanden. Lange vor dem närrischen Notstand hatte man sich dies- und jenseits der badisch-württembergischen Grenze auf rheinisch-karnevalistische Pfade begeben. Auch hier zeigt sich die närrische Tradition einiger als manchmal gedacht. Doch dazu später mehr.

Erst einmal gilt es die Gründungszeit der VSAN näher zu beleuchten. Und das tut die kürzlich eröffnete Ausstellung „Narrenzeit“ in Weingarten. Hier lässt sich an vielen Schautafeln, Bilddokumenten, historischen Ausstellungsstücken und im Film nachvollziehen, wie die Situation vor 100 Jahren war.

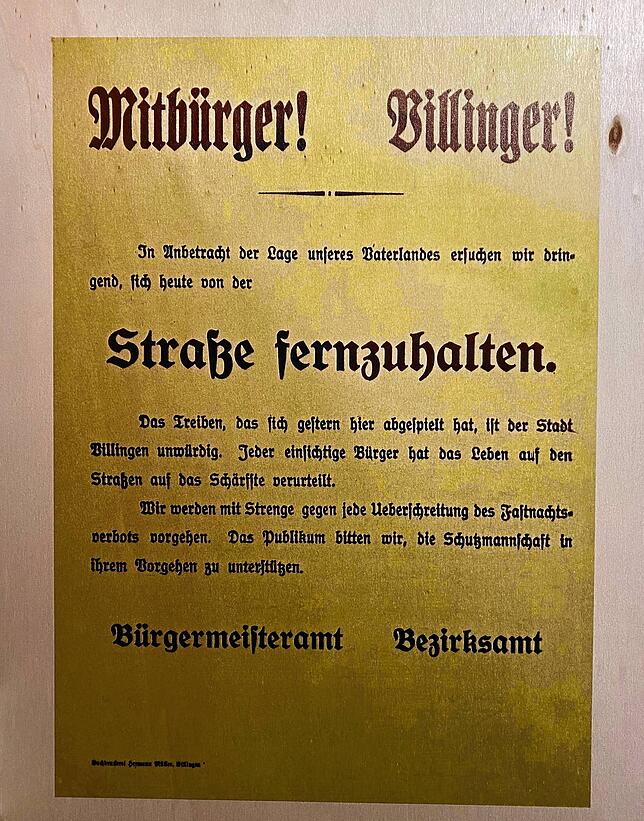

„Das Treiben ist der Stadt Villingen unwürdig“

„Mitbürger! Villinger! In Anbetracht der Lage unseres Vaterlands ersuchen wir dringend, sich heute von der Straße fernzuhalten. Das Treiben, das sich gestern hier abgespielt hat, ist der Stadt Villingen unwürdig“, heißt es auf einem Plakat von Bürgermeisteramt und Bezirksamt zur Durchsetzung des Fasnachtsverbots 1923. „Mit Strenge“ werde gegen jede Überschreitung vorgegangen werden.

Sowohl die badische als auch die württembergische Landesregierung hielt die Fasnacht angesichts der Notlage nach dem Krieg für nicht angemessen und wegen der instabilen politischen Verhältnisse überdies für nicht vertretbar. „Das Tragen von Masken, Verkleidungen oder karnevalistischen Abzeichen auf öffentlichen Straßen, Plätzen und anderen öffentlichen Orten, sowie in geschlossenen Gesellschaften ist verboten“, verkündete das Ministerium des Innern am 15. Januar 1920 in Karlsruhe. Wenigstens für schulpflichtige Kinder unter 14 Jahren wurde das Verbot hier gelockert. Erwachsene hingegen mussten bei Zuwiderhandeln mit Strafe rechnen.

Geldbuße entsprach zwei Pferden

Und die konnte saftig ausfallen: Bis zu 150 Mark oder bis zu sechs Wochen Haft wurden angedroht. Bisweilen rettete lediglich die Inflation die Narren, wie die Ausstellung für einen Fall in Möhringen (bei Tuttlingen) dokumentiert: Dort hatten Hansele trotz Verbots am Fasnachtsdienstag einen Umzug veranstaltet. Auf Veranlassung des Bezirksamts Engen ging jedoch die Gendarmerie dazwischen. Die verhängte Geldbuße für einen älteren Landwirt entsprach dem Wert seiner zwei Pferde. Weil aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Lage die Zahlung immer wieder gestundet wurde, hatte die Geldbuße wegen der schnellen Inflation schließlich nur noch den Wert einer Flasche Bier.

Unterdrücken ließen sich die Narren schon damals schwerlich, wie Vorfälle in Rottweil und Elzach zeigten. Die Rottweiler meinten 1920 dem Verbot Genüge zu tun, wenn sie ihre Narrenkleider erst in der Gastwirtschaft anzogen. Deshalb mussten sie sich vor Gericht verantworten, was allerdings mit Freisprüchen endete. In Elzach sollen im selben Jahr 25 bewaffnete Ordnungshüter extra aus Freiburg angerückt sein, um unbotmäßige Schuttige in die Schranken zu weisen.

Die Rettung kam aus Köln

Eine schwere Zeit hatten die Narren auch schon lange vor dem Ersten Weltkrieg. Unter dem Eindruck der Aufklärung und der Französischen Revolution verboten Württemberg und Baden 1809 die Fasnacht als eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. „Die Fasnacht war eigentlich tot“, sagt der Kulturwissenschaftler und Fasnachtsexperte Werner Mezger, der die Ausstellung mit konzipiert hat. Die durch die Masken verliehene Anonymität sei als Sicherheitsproblem eingestuft worden, auch im Rheinland.

Die Kölner brachten dann die Wende mit ihrem Versuch, das Narrentum in gesitteter Form wiederzubeleben. 1823 gab es dort – vor jetzt 201 Jahren – den ersten Karnevals-Umzug, mit bunten, nach dem Militär entworfenen Uniformen, Dreispitzen und Tschakos statt mit Larven und Häsern. Im Südwesten richteten sich bald die Blicke nach Köln. Schon in den 1830er-Jahren wurde nach Kölner Vorbild gefeiert, organisiert von der Hautevolée.

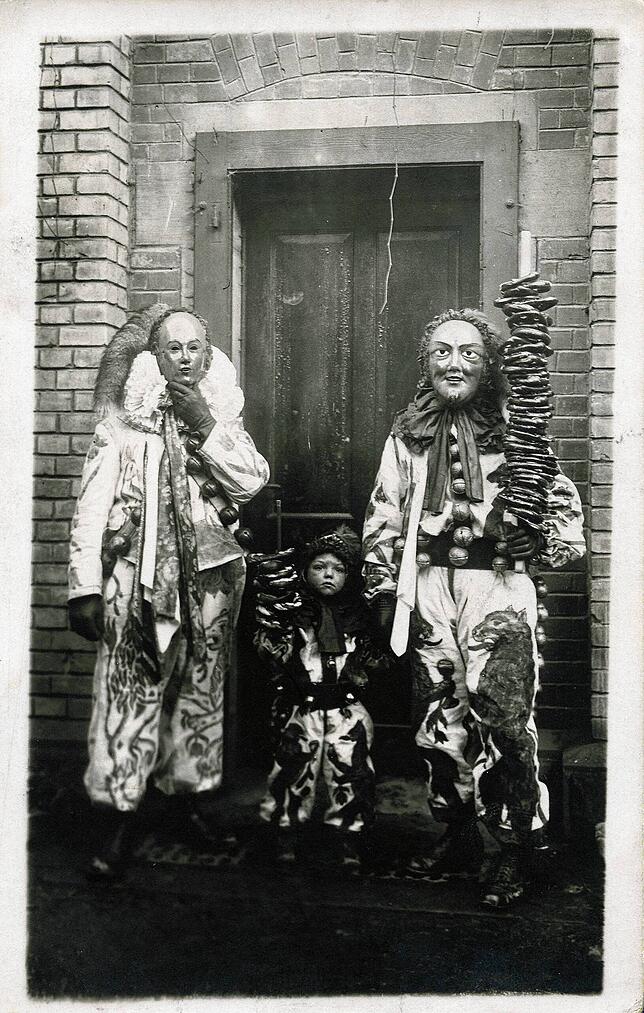

Erst Ende des 19. Jahrhunderts, so Mezger, sei man hierzulande zu den vorromantischen Formen der Fasnacht zurückgekehrt. „Die einfachen Leute beschlossen, wieder die alte Fasnacht zu machen.“ Die war allerdings nur noch ganz vereinzelt am Leben: Lediglich in Orten wie Rottweil, Villingen, Donaueschingen, Schömberg, Haigerloch. Fridingen oder Laufenburg am Hochrhein seien noch alte Masken vorhanden gewesen. In der Kölner Stadtgesellschaft hingegen habe es die Rückkehr zu den alten Brauchformen nicht gegeben. „So entwickelten sich zwei Formen deutschen Feierns“, sagt Mezger.

Bis zum völligen Einbrechen mit dem Ersten Weltkrieg und den anschließenden Krisenjahren. 1915 bis 1923 gab es keine Fasnacht, oder fand allenfalls im Verborgenen statt. „Da gab es die berechtigte Sorge, dass die Brauchtradition abreißt“, schildert Mezger. Dass sich 1924 die Zünfte zusammenfanden, um auf Augenhöhe mit badischer und württembergischer Landesregierung zu verhandeln, aber brachte den Erfolg. „Von da an ging es mit der Fastnacht bergauf“, sagt Mezger. So sehr, dass die VSAN Mitte der 60er-Jahre einen Aufnahmestopp beschloss.

Aus 13 Gründerzünften wurden 68, plus acht Partnerzünfte. 800 organisierte Narrenzünfte seien im Verbandsgebiet in der Arbeitsgemeinschaft der südwestdeutscher Narrenvereinigungen und Verbände zusammengeschlossen, so Roland Wehrle, Präsident der VSAN. Entscheidendes Kriterium für die VSAN ist bis heute, wie die Fasnacht im jeweiligen Ort verhaftet war und ist, mit ortsspezifischen Masken und einem örtlichen Brauchtum.

Mit der Einstufung als immaterielles Unesco-Kulturerbe 2014 folgte der nächste Schritt der fasnachtlichen Anerkennung. „Niemand wird heute mehr bestreiten sich, dass Fastnacht ein bedeutendes Kulturgut ist“ , sagt Mezger. Dennoch meint Wehrle: „Für die närrische Freiheit muss man heute noch kämpfen.“

Die Fasnacht in der Nazi-Zeit

Mit der Einstufung als immaterielles Unesco-Kulturerbe 2014 folgte der nächste Schritt der fasnachtlichen Anerkennung. „Niemand traut sich heute noch zu sagen, die Fastnacht sei nicht identitätsstiftend“, sagt Mezger. Dennoch meint Wehrle: „Für die närrische Freiheit muss man heute noch kämpfen.“

Beliebige neue Zünfte

Wehrle meint damit nicht nur die Gefahren im Innern, wie die Kommerzialisierung von Veranstaltungen, die auch dem Gedanken des Kulturerbes zuwiderlaufen würden, oder der fehlende Nachwuchs, weil zwar viele feiern wollen, aber nur wenige Verantwortung übernehmen und eine gewisse Beliebigkeit, mit der neue Zünfte aus dem Boden gestampft würden.

Und dann ist da noch die Bürokratie, die den Narren das Leben schwer macht. Wehrle berichtet von teils 100-seitige Auflagen für Umzüge, die das Ehrenamt kaputt machten, mit einer immensen haftungsrechtlichen Verantwortung. Die Fasnacht ist zwar nicht mehr verboten, die Verordnungen aber sind keinesfalls verschwunden.