Herr Friedrich, das Sturmtief „Petra“ hat das Land geschüttelt. Haben Sie als Fachmann mit einem Sturm dieses Ausmaßes gerechnet?

Auf jeden Fall. Wir haben vorab bereits entsprechende Warnungen ausgegeben. Wir arbeiten stets mit mehreren Modellen. Für die Wettervorsage in Deutschland rechnen wir acht Mal täglich ein hochaufgelöstes Wettermodell. Dabei zeigte sich schon nachmittags, dass die Lage sehr gefährlich wird. Entsprechend konnten wir Unwetterwarnungen öffentlich machen.

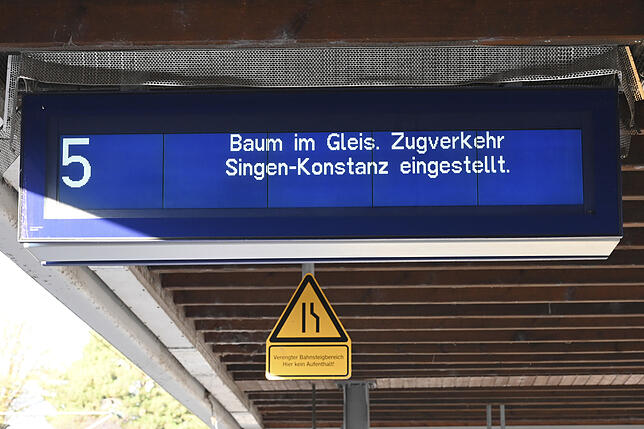

Man hatte am Vormittag den Eindruck, dass öffentliche Verkehrsbetriebe komplett überrascht waren – und kaum vorbereitet. Warum hört man bei der Bahn nicht auf den Deutschen Wetterdienst?

Das müssen Sie die Bahn fragen. Wir informieren über Internet und Social Media, die Leitstellen sind informiert, man kann unsere Warnungen bequem abonnieren. Die Infos sind breitflächig gestreut. Wie externe Stellen damit umgehen, ist dann nicht mehr in unserer Verantwortung.

Wann wurde Ihnen klar, dass „Petra“ so heftig wird?

Erst relativ kurzfristig wurde das in dieser Krassheit deutlich. „Petra“ ist ein sogenannter Schnellläufer, also ein Tief auf überschaubarem Raum, das sich sehr schnell verlagert. Die aktuellen Wettervorhersage-Modelle können das noch nicht hundertprozentig exakt über einen längeren Zeitraum prognostizieren. Beim kleinräumigen Tief ist eine Prognose schwieriger, vor allem die exakte Lage. Welche Gemeinden es im Einzelnen treffen wird, können wir erst einige Stunden zuvor sagen.

Wo war „Petra“ am stärksten zu spüren?

Im Süden von Baden-Württemberg, in Bayern und in der Schweiz vor allem. Dazu gehören Orkanböen und hohe Windgeschwindigkeiten. Und wir registrierten hohe Temperaturgegensätze. Am Bodensee konnten wir teils plus 17 Grad noch nach Mitternacht messen. Später ging das Thermometer um mehr als zehn Grad nach unten. An diesen Stellen verzeichnen wir auch die höchsten Windgeschwindigkeiten.

Können Sie das genauer lokalisieren?

Die höchsten Windgeschwindigkeiten traten im Süden von Baden-Württemberg auf. Rund um den Bodensee haben wir Windstärke 11 gemessen, das sind zwischen 103 und 117 Stundenkilometer. Da geben wir auch schon Orkanwarnungen heraus. Noch höher lagen die Geschwindigkeiten auf den Bergen. Auf dem Feldberg im Schwarzwald wurden Orkanböen mit bis zu 144 Stundenkilometer gemessen. Am Schweizer Ufer des Bodensees konnten wir 128 Stundenkilometer ablesen; das war in Salen-Reutenen im Kanton Thurgau. Mit Windstärke 12 wurde damit die Spitze markiert.

Kaum war der Sturm da, war er schon wieder weg.

„Petra“ war kurz und heftig. Das Tief zog schnell über Baden-Württemberg hinweg. Die Winde und später die orkanartigen Böen erfassten vor allem Südbaden.

Tragen die berüchtigten Sturmtiefs immer Frauennamen?

Nein, sie haben nur dieses Jahr weibliche Namen. 2021 sind wieder die Männer dran. Nicht der Wetterdienst vergibt diese Namen; das macht das Meteorologische Institut der FU Berlin. Dort können sich Namenpaten einen Namen kaufen. Sie können Pate für einen Sturm werden, wenn Sie wollen…

… das habe ich nicht vor. Aber sagen Sie: Was geschieht mit dem Geld des Paten?

Es kommt dem Wetterbeobachtungsdienst durch die Studenten zugute.

Hat das Sturmtief von Montag auf Dienstag etwas mit dem Klimawandel zu tun?

Nein. Solche Orkan-Tiefs gab es schon immer. Wir hatten bereits in den 60er und 70er Jahren solche Orkane, die immensen Schaden angerichtet haben. Das gehört zu unserem normalen winterlichen Wetter. Wir liegen in der Westwindzone, das ist nun einmal so. Noch einmal: Die zurückliegende Sturmnacht hat nichts mit dem Klimawandel zu tun.

Seit Ende Januar ist es auffällig warm. Hat das mit Klimawandel zu tun?

Das muss man differenziert betrachten. Wir hatten vor 30 Jahren schon solche Temperaturspitzen im Winter. Man muss sehen, wie die Mittelwerte liegen. Und da können wir beobachten, dass die Mitteltemperaturen über die Jahrzehnte ansteigen. Seit 1881 sind die Winter um 1,6 Grad wärmer geworden im Schnitt. Die Tendenz ist, dass milde Winter häufiger und kalte Winter immer seltener auftreten.