Skandalbildhauer? Provokateur? Das Etikett passt Peter Lenk überhaupt nicht. „Ich bin der Bote, der schildert, was da abgeht, so gut ich kann. Der Skandal ist, was passiert, den machen die Leute. Nicht ich.“ Aber dass sein neuestes Werk, die „Gesichter des Bauernkriegs“, vorab in der Presse als „erstaunlich brav“ oder „altersmilde“ bezeichnet wurde, dürfte ihn schon wurmen. Vor allem aber stimmt es nicht.

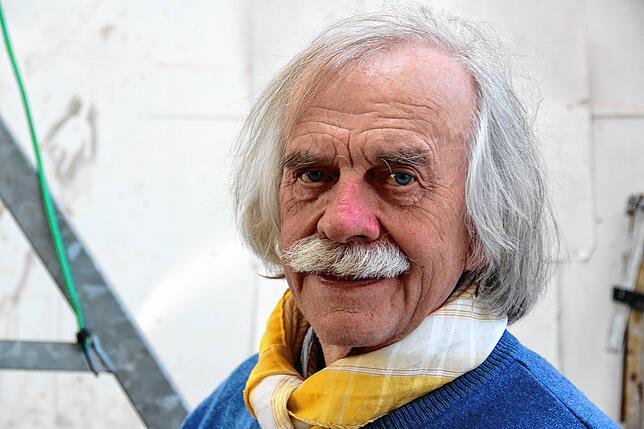

Der 77-jährige Bildhauer vom Bodensee und streitbare Schöpfer unter anderem der Konstanzer Imperia oder der Anti-Stuttgart-21-Skulptur „Stuttgarter Laocoon“ hat für die Stadt Böblingen, vor 500 Jahren Schauplatz einer der grausamsten Schlächtereien des Bauernkriegs, in zweieinhalb Jahren Arbeit ein faszinierendes und detailreiches Geschichtsbuch zu den Ereignissen entworfen, ein in Form gegossenes Sittengemälde.

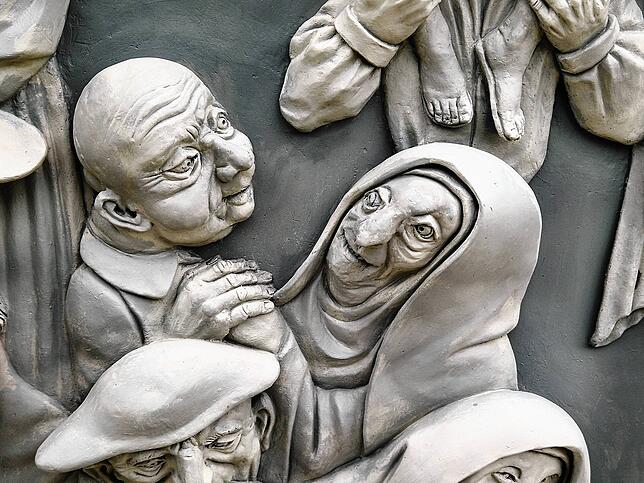

Die knapp zehn Meter hohe Säule ist ein modelliertes Buch mit fünf Seiten, voller Emotionen, Geschichten und Geschichte und mit Tausenden von Gesichtern, in dem man sich über Stunden verlieren kann. Es erzählt von Hass, Hohn, Schadenfreude, Wut, Schmerz, Verzweiflung, Todesqualen, Gier, Geifer und Völlerei.

Die Motive der fünf Reliefseiten erzählen verschiedene Kapitel: „Die Hochzeit der entlaufenen Nonnen“ rund um Martin Luther und Ehefrau Katharina von Bora, selbst entlaufene Nonne; die „Völlerei der Oberschicht“ mit einem Gelage von Fürsten und Pfaffen, „Die Hinrichtung des Grafen von Helfenstein“ durch den historischen Spießrutenlauf („Weinsberger Blut-Ostern“), schließlich die „Schlacht von Böblingen“ selbst mit mindestens 3000 erschlagenen Aufständischen sowie die qualvolle „Hinrichtung des Jäcklein Rohrbach“.

Ein Werk, das alles andere als brav oder altersmilde ist. Und das, als Krone des Ganzen, in unzweifelhafter Manier entblößt, worauf sich in den finsteren Zeiten des Aufstandes vor 500 Jahren einst auch der heutige Reichtum eines oberschwäbischen Fürstenhauses gründete. Am Freitagabend wurde das Denkmal, eher Mahnmal als Denkmal, wie Lenk sagt, mit der Enthüllung der Krone auf der knapp zehn Meter hohen, unten knapp drei Meter breiten, nach oben hin schmaler zulaufenden Säule eingeweiht.

„Peter Lenk ist ein Künstler, der keine Angst hat, unbequeme Wahrheiten sichtbar zu machen“, lobte Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne), der dem Lenkmal attestierte, das neue Wahrzeichen der Stadt werden zu können. Belz selbst hatte das Projekt betrieben, lange gab es ein Geheimnis in der Stadt darum, der Gemeinderat stand geschlossen dahinter, hielt dicht und den Posten im Haushalt verdeckt.

Groß war die Sorge, dass Kritik an den Kosten in Zeiten klammer Kassen so laut werden könnte, dass das Projekt gefährdet werden könnte. Auch Lenk selbst bereitete das angesichts seiner Vorleistung in den vergangenen Jahren viele schlaflose Nächte. „Wäre irgendetwas schief gegangen, wäre ich bankrott gewesen“, sagt er. Damit ist es aber nun vorbei. „Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist“, sagt der 77-Jährige. Über 120.000 Euro an Spenden hat die Stadt schon beisammen, am Ende soll die Hälfte der rund 350.000 Euro Gesamtkosten von Spendern finanziert sein.

Um die Gestaltung der Krone gab es bis zuletzt ein Geheimnis. Lenk hielt es nicht für ausgeschlossen, dass der lange Arm des einflussreichen Fürstenhauses aus Oberschwaben über Umwege womöglich die erbetenen Spenden zum Versiegen hätte bringen können. Denn ganz oben auf der Säule thront auf einem Handkarren voller Gebeine und Totenschädel der brutale „Bauernjörg“, wie Georg Truchsess von Waldburg genannt wurde.

Vor 500 Jahren verließ er das blutgetränkte Böblinger Schlachtfeld als Sieger, ließ die überlebenden Aufständischen samt Anführer Jäcklein Rohrbach grausam hinrichten. Und unter den Armen trägt der „Bauernjörg“, auf der Spitze des Lenkmals, mit grimmer Miene pralle Geldsäcke, die unverkennbar das damalige Wappen derer von Waldburg tragen. In Lenks ersten Entwürfen schwenkte der „Bauernjörg“ noch zwei abgeschlagene Köpfe. Das war dann aber wohl doch zu viel.

Lenk hat sich für das Werk tief in die Literatur des Bauernkrieges eingearbeitet, „das hat Spaß gemacht“, sagt er. Aber über den bis heute eher unkritischen Umgang des Fürstengeschlechts mit dem grausamen Urahn, der den Reichtum des Hauses einst auf Leichenbergen mitgründete, kann sich der knorrige Künstler in drastischen Worten echauffieren. „Geschichtsklitterung gibt es nicht erst seit Trump“, schimpft er.

Dass Truchsess Georg noch in einer Zulassungsarbeit an der – ehemals von einem Waldburg-Vetter mitfinanzierten – Hochschule Weingarten als „milder, friedlicher, kluger und weiser Feldherr“ bezeichnet wurde, wie der von Lea Wegner vom Deutschen Bauernkriegsmuseum verfassten Begleitschrift zum Projekt zu entnehmen ist, das empfindet Lenk als den eigentlichen Skandal.

Für Anwohnerin Doris Schimpf hat das neue Kunstwerk in ihrer Nachbarschaft aber ohnehin eine andere Dimension, in der vor allem die Nöte des Jahres 2025 eine Rolle spielen. „Es ist stimmig umgesetzt, der Platz ist toll, und das Thema ist gut“, lobt die Böblingerin.

Zwiespältige Gefühle dafür, dass die Stadt dafür so viel Geld in die Hand nimmt, hat sie dennoch. „Da drüben, der Holzsteg, das ist einer der schönsten Plätze in der ganzen Stadt zum draußen sitzen“, sagt sie und deutet Richtung See und „Bootshaus“, wie das Restaurant dort heißt. Früher saßen auf dem Steg die Gäste des Restaurants, jetzt ist der Zugang gesperrt, der Steg ist baufällig. Der Stadt fehle das Geld, um ihn zu sanieren.

Für Manuel Böhler, Stadtrat der Freien Wähler in Böblingen, ist dagegen jeder Euro für das Lenkmal sinnvoll angelegt, die Begeisterung ist ihm anzusehen. „Es ist ein sehr großes Werk und gleichzeitig extrem filigran gestaltet. Dass diese Kombination nicht ganz günstig ist, sollte durchaus verständlich und einleuchtend sein.“ Das Kunstwerk werde das Stadtbild über Jahrzehnte prägen, ist Böhler sicher, und da die Hälfte der Kosten von Spenden getragen würden, sei das Geld, das die Stadt investiere, mehr als sinnvoll angelegt. „Das Lenkmal ist absolut seinen Preis wert“, meint Böhler.

Der Künstler selbst dürfte das naturgemäß gerne vernehmen. Wie viel der Gesamtkosten von 350.000 Euro letztlich als Honorar bei ihm hängenbleiben, weiß Peter Lenk noch gar nicht, bis alles zusammengezählt und abgerechnet ist. „Im Moment ist es jedenfalls noch bei Null.“ In den kommenden Monaten dürfte er dennoch besser schlafen. Der nächste Auftrag ist schon eingegangen. Was es wird und wo? Lenk guckt vielsagend und schweigt. Überraschung, natürlich.