Im Herbst ist Halbzeit, dann ist die zweite grün-schwarze Landesregierung zweieinhalb Jahre im Amt, die nächste Landtagswahl genauso weit entfernt. Die Zwischenbilanz fällt mau aus: Wirklich zufrieden sind die Baden-Württemberger mit ihrer Regierung nicht.

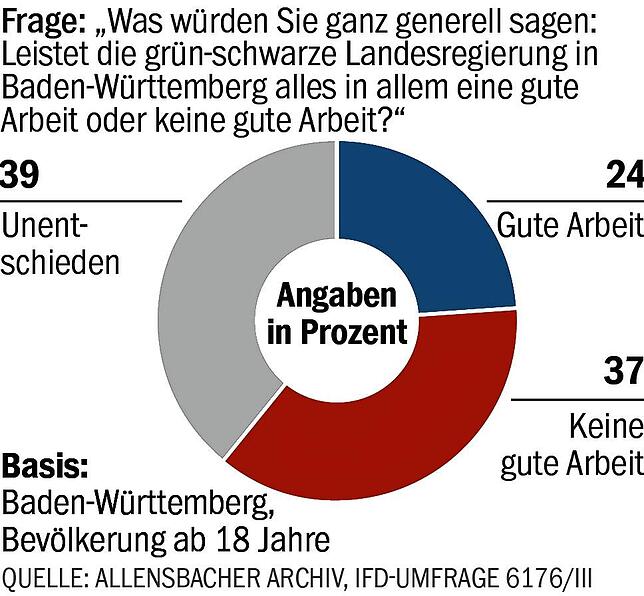

Auf die Frage, ob die grün-schwarze Landesregierung alles in allem eine gute Arbeit leistet, antworten lediglich 24 Prozent beim BaWü-Check, der Umfrage der baden-württembergischen Tageszeitungen mit dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD), mit Ja. Die Zufriedenheit ist gesunken: Zum Ende der vergangenen Legislaturperiode hatten immerhin 32 Prozent Grün-Schwarz laut Allensbach erfolgreiche Regierungsarbeit bescheinigt.

Der Eindruck: Es geht zu wenig vorwärts

Warum das so ist, darauf liefert die Umfrage eine wichtige Antwort: Die Bevölkerung erkennt zu wenig Fortschritte in der Regierungsarbeit. Allenfalls bei Klima- und Umweltschutz (25 Prozent) und der Digitalisierung (20 Prozent) sehen die Bürger, dass etwas vorwärts geht. Bei der Ausstattung der Polizei erkennen das nur 14 Prozent, beim Kampf gegen den Lehrermangel gar nur sechs Prozent.

Die Bewertung hängt natürlich vom Betrachter ab: Innenminister Thomas Strobl (CDU) reklamiert für seine Amtszeit die größte Einstellungsoffensive in der Geschichte der Landespolizei. Gleichzeitig fordert die Polizeigewerkschaft seit Jahren Elektroschocker für Streifenpolizisten – bislang vergeblich. Messerstichfeste Schutzwesten sollen immerhin angeschafft werden. Und beim Ausbau der Windkraft ging es zumindest lange Zeit nur schleppend voran.

Große Verunsicherung spürbar

„Eines muss sich die Landesregierung schon ankreiden: Es gelingt ihr nicht, Erfolge zumindest in ein oder zwei Politikbereichen ausreichend zu verkaufen“, sagt Michael Sommer, Projektleiter beim IfD. Er weiß aber auch, dass es in der aktuellen Multi-Krisenlage keine Regierung leicht hat zu punkten. Der Meinungsforscher fühlt regelmäßig den Puls der Nation und beobachtet zur Zeit eine große Verunsicherung: „Viele haben den Eindruck, dass Deutschland an einem Wendepunkt steht. Das Zutrauen der Mehrheit, dass Deutschland in zehn Jahren noch zu den führenden Wirtschaftsnationen gehören wird, ist erschüttert.“

Heizungsgesetz sorgte für einen Knick im Vertrauen

Auch Frank Brettschneider beobachtet ein „langsames Absinken“ beim Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von Politik. Beim übermäßig langen Anstehen im Amt oder bei der Zulassungsstelle machten die Menschen die Erfahrung, dass es bröckelt bei der Verlässlichkeit staatlicher Handlungen. Wobei der Kommunikationswissenschaftler die kommunale und die Landesebene immer noch deutlich im Vorteil sieht.

Beim Bund, so eine aktuelle Umfrage der Uni Hohenheim zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa, glaubten nur noch 54 Prozent an das Funktionieren der Demokratie. Die Bewertung der Kommunen (65 Prozent) und des Landes (63 Prozent) fällt da noch deutlich positiver aus. Vor allem das Heizungsgesetz hat nach Brettschneiders Einschätzung für einen heftigen Knick in der Beziehung der Bürger zum Staat gesorgt.

Ampel-Koalition im Land? Eher nicht

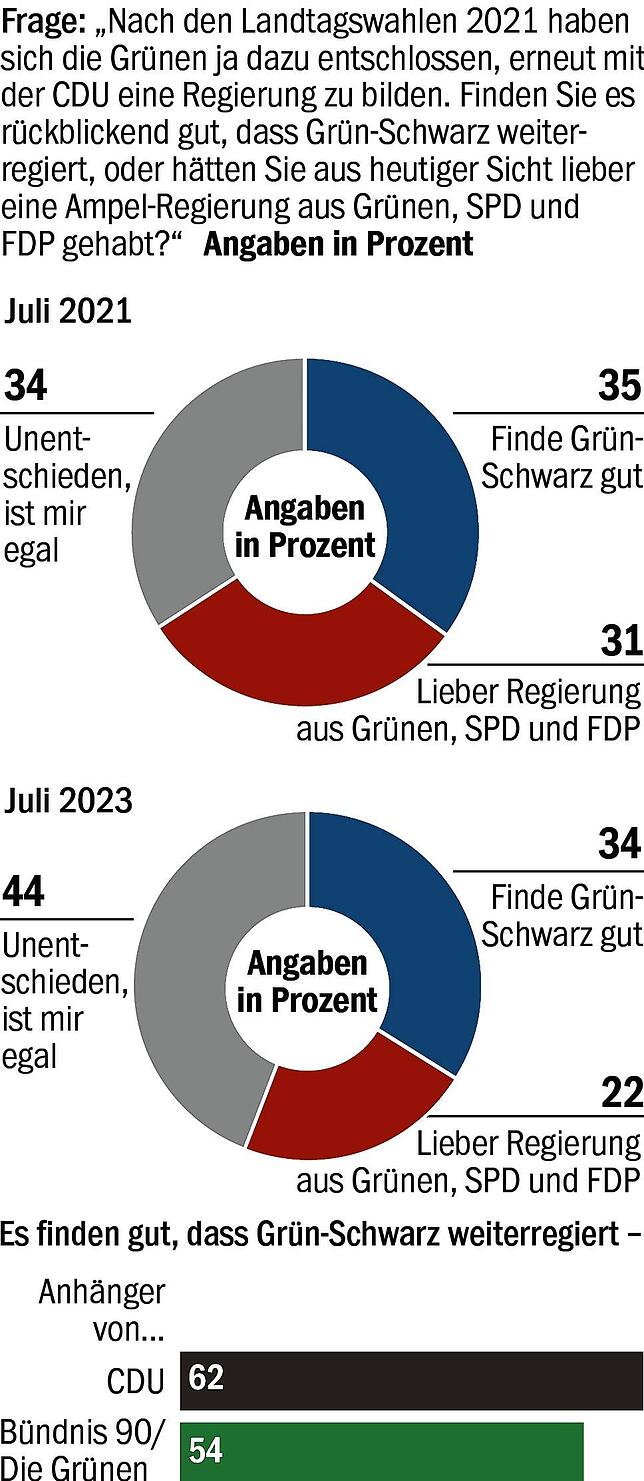

Die schlechte Leistung im Bund strahlt auch auf die Landesebene aus, sind beide Experten überzeugt. Mit Grün-Schwarz sind zwar nur 24 Prozent zufrieden, aber die Alternative – eine Ampel-Regierung – wollen im Land nur 22 Prozent, im Juli 2021 waren es noch 31 Prozent. Die Ampel im Bund wirkt offenbar abschreckend.

Nur einen tangiert das anscheinend nicht: Winfried Kretschmann. Während die Grünen im Bund Federn lassen, der Stern von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck inzwischen tiefe Kratzer abbekommen hat: Der grüne Regierungschef im Land stehe weitgehend außerhalb jeglicher Grünen-Kritik, beobachtet Michael Sommer. 43 Prozent der Bürger sind beim BaWü-Check der Ansicht, dass der Realo die volle Amtszeit machen sollte. Das sind zehn Prozent mehr als 2021 Grün gewählt haben.

Dass er bei der Benotung mit einer 3,2 nicht an der Spitze liegt, bedeutet in seinem Fall keine Abwertung. Finanzminister Danyal Bayaz liegt hier mit 3,0 zwar an der Spitze – aber nur 22 Prozent der Befragten kennen ihn (bei Kretschmann sind es 90). Tendenziell schneidet beim persönlichen Zwischenzeugnis schlechter ab, wer bekannter ist und deshalb nicht nur von den Anhängern der eigenen Partei bewertet wird, räumt Sommer ein.

Nur ein Name fällt ins Gewicht: Cem Özdemir

„Kretschmann überstrahlt alles“, sagt Sommer. „Er ist der typische Landesvater.“ Auch die Frage nach dem Nachfolger unterstreicht diese Einschätzung: Denn da tut sich aus Sicht der Bürger kaum eine echte Alternative auf, kein starker Oppositionspolitiker drängt nach vorne.

Bei der Frage, wer Kretschmann nachfolgen könnte, ist die Bevölkerung geradezu ratlos: 92 Prozent sehen keinen Nachfolger für den 75-Jährigen oder wissen zumindest keinen zu benennen. Lediglich acht Prozent nennen spontan einen Namen. Und dabei fällt wiederum nur ein Name wirklich ins Gewicht: Cem Özdemir.

Der Bundeslandwirtschaftsminister schweigt sich zur Nachfolgefrage bislang aus. Schon einmal – bei der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl 2020 – war auf ihn vergeblich spekuliert worden. Für Frank Brettschneider ist noch längst nicht ausgemacht, wie der Bad Uracher sich entscheidet. Klar ist nur: „Wenn die Grünen mit Özdemir ins Rennen gehen würden, wäre der große Bekanntheitsfaktor da. Das würde vieles erleichtern.“

Trotzdem ist für ihn die Umfrage eine Momentaufnahme. „In dem Moment, in dem Manuel Hagel Landesvorsitzender der CDU wäre, würde die Aufmerksamkeit für seine Person größer.“ Und sollte sich Özdemir zieren, würden die Blicke schnell zu Danyal Bayaz und Andreas Schwarz wandern. „Wer kannte Hendrik Wüst schon, bevor er Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wurde?“, fragt Brettschneider rhetorisch. „In dem Augenblick, in dem es ernst wird, bilden sich die Menschen eine Meinung“, sagt Brettschneider.

Was sonst noch interessant ist

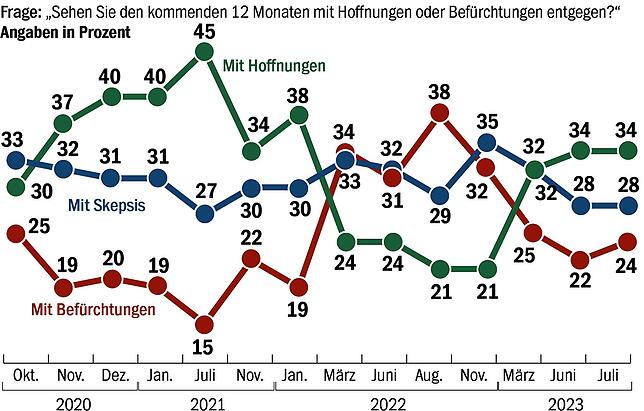

1. Baden-Württemberger sind wieder optimistischer

Die Bevölkerung im Südwesten blickt trotz aller Krisen nach wie vor vergleichsweise hoffnungsvoll in die Zukunft. Das zeigt der aktuelle BaWü-Check, der Umfrage der baden-württembergischen Tageszeitungen mit dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD). Wie schon im Juni sieht gut jeder dritte Baden-Württemberger den kommenden zwölf Monaten mit Hoffnungen entgegen. Das ist deutlich besser als vor einem Jahr, als unter dem Eindruck von Krieg, Inflation und Energiekrise der Hoffnungsoptimismus auf 21 Prozent eingebrochen war.

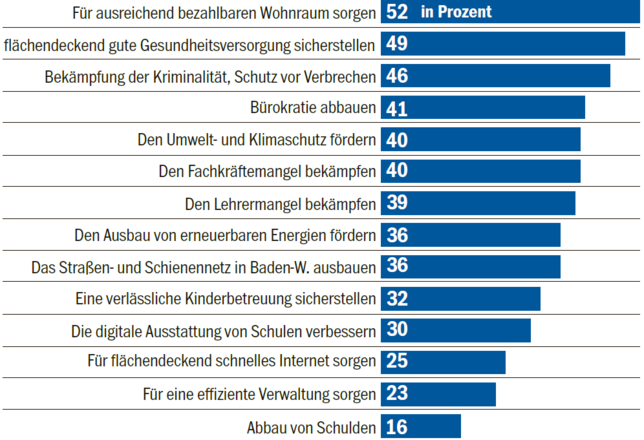

2. Viele Baustellen – zuerst: fehlender Wohnraum

Weniger positiv eingestellt sind die Baden-Württemberger in Bezug auf die Baustellen der Landesregierung. An der Spitze der Herausforderungen steht ausreichend bezahlbarer Wohnraum, dicht gefolgt von flächendeckend guter Gesundheitsversorgung sowie die Bekämpfung der Kriminalität. Jeweils rund jeder Zweite hält diese politischen Aufgaben für besonders dringlich. Jeweils vier von zehn Baden-Württembergern fordern von der Landespolitik zudem, Bürokratie konsequenter abzubauen, den Umwelt- und Klimaschutz zu fördern sowie den Fachkräftemangel ebenso wie den Lehrermangel zu bekämpfen.

3. Großbaustelle Schule

Apropos Schule. Auch abgesehen vom gravierenden Personalmangel an den Schulen sieht die Bevölkerung Reformbedarf an den Schulen. Als eine besonders große Herausforderung wird der wachsende Anteil an Schülern eingestuft, die mit unzureichenden Deutschkenntnissen in die Grundschulen kommen. 57 Prozent sind der Meinung, dass es ein verpflichtendes Vorschuljahr für alle Kinder mit mangelnden Sprachkenntnissen geben sollte. 41 Prozent hielten es zudem für wünschenswert, wenn es allen Gymnasien erlaubt wäre, auch das neunjährige Gymnasium, das sogenannte G9 anzubieten.

In der Frage, wie das Schulsystem am besten gegliedert sein sollte und welchen Stellenwert die Gemeinschaftsschule dabei einnimmt, ist das Meinungsbild der Bevölkerung allerdings alles andere als eindeutig: Klar ist, dass nur eine kleine Minderheit von zwölf Prozent die Gemeinschaftsschule als alleinige Schulform sehen möchte. Gleichzeitig sprechen sich lediglich 28 Prozent für die Abschaffung der Gemeinschaftsschulen und eine Rückkehr zum dreigliedrigen Schulsystem aus Gymnasien, Realschulen und Haupt- bzw. Werkrealschulen aus.

4. Die Frage des Vertrauens

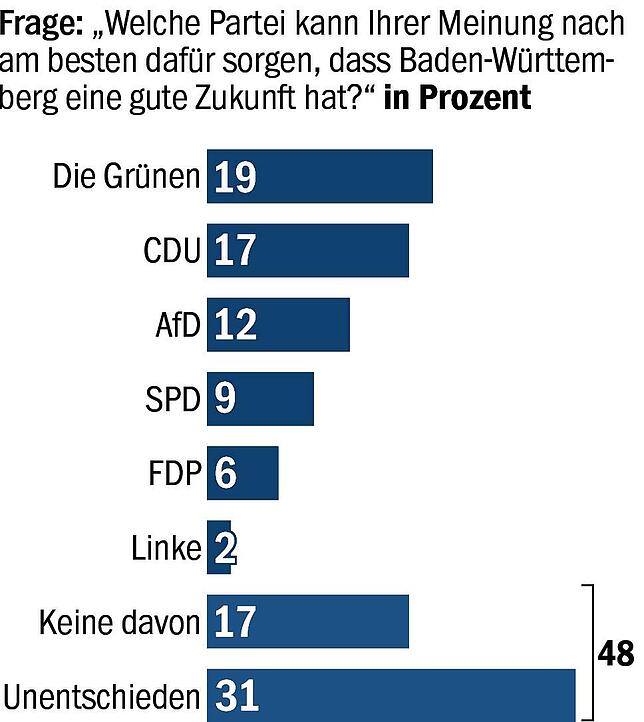

Welche Parteien können dafür sorgen, dass Baden-Württemberg eine gute Zukunft hat? Die beiden Regierungsparteien genießen im Südwesten mit 19 und 17 Prozent das größte Vertrauen. Immerhin zwölf Prozent schreiben der AfD die größte Zukunftskompetenz zu – vor SPD und FDP.

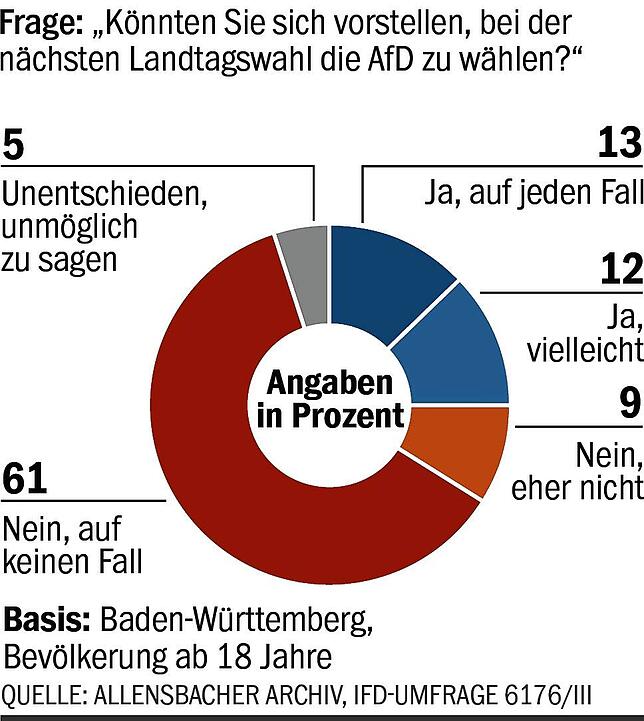

Das Wählerpotenzial für die AfD liegt im Land bei 25 Prozent. 13 Prozent sagen derzeit, dass sich ganz sicher vorstellen können, die AfD zu wählen, zwölf Prozent halten das für vielleicht möglich. 70 Prozent schließen das für sich aus.