Der gebürtige Kroate Pantelija Dudic hat klein angefangen. Als Jugendlicher folgte er seinem Vater, der in Vorarlberg als Gastarbeiter angeheuert hatte. Erst war der Sohn auf Besuch, dann begann auch er im Ausland als Hilfsarbeiter. Seine Familie stammt aus Jugoslawien, wie der Staat bis zum Zerfall in den 90er Jahren noch hieß. Im Lauf der Jahre hat er vieles geschafft, er war sich für nichts zu schade: Dudic arbeitete in der Fabrik, dann als Heizungsmonteur, später als gut bezahlter Monteur nach Algerien.

Das liegt alles weit zurück. Wenn er davon berichtet, kann er ein Lächeln nicht unterdrücken. Heute ist der ehemalige Auswanderer 75 Jahre alt und erfolgreicher Pächter der Brauereigaststätte Hohenegg. „Insgesamt haben wir 520 Sitzplätze“, sagt er. Wenn man Erfolg in Zahlen messen könnte, dann ist das seine Zahl: 520 Gäste können er und seine Mannschaft speisen und tränken – 260 innen und nochmals 260 auf den Terrassen.

Nun gibt es manchen erfolgreichen Einwanderer, der in der Bundesrepublik sein Glück gemacht hat, indem er sich als Unternehmer etablieren konnte. Doch hat die Geschichte von Pantelija Dudic ein zusätzliches Drehmoment, da er etwas getan hat, was sonst kaum ein Immigrant anstrebt: Der Gastwirt hat seine Memoiren geschrieben, die er in diesen Tagen als Buchform herausbringt.

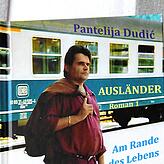

Dabei geht es nicht um Balkan-Nostalgie oder Wirtschaftswunderprosa, sondern um etwas anderes, ebenso Elementares: Wie war das eigentlich, wenn man als Fremder ohne eine Mark in der Tasche in das aufstrebende Deutschland kam? Dudic hat seinem Lebensroman den Titel „Ausländer“ geschrieben. Damit drückt er auch aus, wie er sich damals fühlte – als jemand von außen, der von den anderen zunächst nicht ernst genommen wird.

Pantelija Dudic ist längst angekommen, er führt sein eigenes Wirtshaus mit regionaler Küche und bosnischer Nationalküche, zum Beispiel Cevapcici. Den Rückblick auf sein Leben beschreibt er nüchtern und ohne einen Anflug von Bitterkeit. Er schaut auf die eigenen Anfänge aus der Sicht eines Mannes, der es längst geschafft hat. Das zeigt er auch in seinem Gasthaus.

In weißen Hosen und einer blütenweißen Kochjacke mit aufgesticktem Namen zieht er von Tisch zu Tisch, begrüßt die Gäste, erkundigt sich. Er erinnert ein wenig an seinen Landsmann Marschall Tito, von dem er übrigens sagt: „Das war ein guter Politiker.“ Auch Tito bevorzugte weiße, weit geschnittene Uniformen.

Als er mit 19 Jahren in den aufstrebenden Westen zog, hatte er erst einmal Heimweh. „Allen ging es so, wir alle hatten Heimweh“, erinnert er sich. Viele seiner Landsleute gaben sich der Illusion hin, nur für kurze Zeit in Deutschland zu malochen. Doch die meisten verlängerten ihren Aufenthalt Jahr um Jahr. Anders Dudic, ihm war bald klar, dass Deutschland ein Standort auf Dauer sein könne.

Er wollte gut Deutsch lernen

Deshalb schaute er auch zu, dass er gut Deutsch lernt, auch um die Dokumente lesen zu können, mit denen er es als Selbständiger zu tun hatte. In den 80er Jahren realisierte er seinen Traum und wechselte in die Gastronomie. Die „Adria Grillstube“ in Eckernförde, seine erste Pacht, gibt es bis heute. Nachts, nachdem der letzte Gast gegangen war, setzte er sich hin und machte Notizen. Sie sind die Bausteine, aus denen er seine Memoiren zusammensetzen konnte. Ein Haufen Details, viele Menschen, unzählige Begegnungen.

Das Buch „Ausländer“ hat er in Serbokroatisch verfasst; in seiner Muttersprache fühlt er sich am sichersten. Danach wurde der Dreiteiler ins Deutsche übersetzt. Nach langer Suche fand Dudic einen Verleger, der aus Manuskript und Fotos drei ansehnliche Bände formte.

„Die Bücher laufen gut“, berichtet der literarische Wirt. Auch in den Buchhandel soll die „Ausländer“- Trilogie kommen (Axel Dielmann Verlag, 25 Euro je Band). Eines scheint sicher: Dudic zählt zu den wenigen Einwanderern, die außerhalb eines akademischen Milieus und ohne politische Unterstützung ihren langen Weg in dieses Land beschreiben.