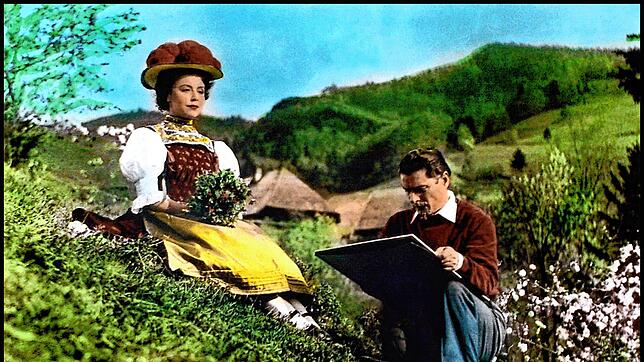

Wenn Hans sein Bärbele in den Arm nimmt, küsst und dann noch mit ihr in den blühenden Schwarzwald hinaustanzt, kann es romantischer nicht sein. Über Nacht macht der erste deutsche Farbfilm nach dem Zweiten Weltkrieg Rudolf Prack und Sonja Ziemann zum Traumpaar und den Schwarzwald samt Bollenhut zum Star: Vor 75 Jahren kommt das „Schwarzwaldmädel“ auf die Leinwand – der mit rund 16 Millionen Zuschauern erfolgreichste deutsche Kinofilm überhaupt. Einzigartig, stilbildend und prägend wirkt das „Schwarzwaldmädel“ bis heute nach. In vielen Ecken wurde gedreht, vor allem in St. Peter.

Für das Zähringerdorf sind die Dreharbeiten 1950 ein ungeheures Ereignis. „Es wurde alles aufgeboten, hunderte Trachtenträger mit Bollenhut und Schäppel, Pferdefuhrwerke und Blaskapellen für den großen Festumzug, das war beeindruckend. So was hatten wir noch nie gesehen“, schwärmt Rosemarie Schwormstädt heute, die bei den Dreharbeiten zwölf Jahre alt ist. Die Filmstars kommen mit ihrer Traumfabrik für sie aus einer anderen Welt und bringen Glanz und Glamour in die beschauliche Idylle des Schwarzwalds.

„Prack und Ziemann waren im Film ein tolles Paar. Wir Mädchen haben alle versucht, die Ziemann nachzumachen und wären gerne an ihrer Stelle auf dem Festwagen gesessen“, lacht Schwormstädt und natürlich: „Die Damenwelt wollte unbedingt Prack sehen.“ Das gelingt ihr und ihren Freundinnen auch.

Die Stars sind im heute noch existierenden Gasthaus „Zum Hirschen“ am Bertoldsbrunnen untergebracht. Im Film heißt der Hirsch „Blauer Ochse“ und wurde aus mehreren Häusern für die perfekte Illusion zusammengestellt. „Manchmal sah man die Schauspieler durch den Ort laufen. Ich war damals noch zu jung, um wirklich zu verstehen, was los war. Aber wenn die anderen losgerannt sind, bin ich natürlich hinterher“, erzählt Schwormstädt, die als Mitwirkende ihre Tracht getragen hat. „Ich fand das lustig als Statistin. Man wurde spontan gerufen und irgendwohin gestellt. Es war so aufregend, wie so ein Film produziert wurde.“

Im Jahr 1950 herrscht nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg zwar endlich Frieden, doch wie es weitergeht, ist für die meisten Menschen gerade in den zerbombten Städten ungewiss. Millionen Vertriebene aus den Ostgebieten müssen integriert werden. Der Kalte Krieg ist in vollem Gange. Die Bundesrepublik ist erst 1949 gegründet worden und Deutschland bereits in zwei Staaten gespalten. Doch es gibt auch Hoffnung. Die Währungsreform sorgt für einen beginnenden Aufschwung. Erste Konsumgüter füllen die Schaufenster. Doch schon ein Telefon ist Luxus.

Urlaub? Nur im Traum. „Als der Film erschien, war bei uns in der Gegend an Fremdenverkehr überhaupt noch nicht zu denken“, erinnert sich Hildegard Baschnagel aus Grafenhausen. „Die Leute haben, wenn überhaupt Gäste spontan kamen, ihr eigenes Schlafzimmer vermietet und sich so ein Zubrot verdient“, erzählt die frühere Chefin des Gasthofs Tannenmühle, der 1950 noch eine Getreidemühle war.

Niemand habe ahnen können, wie sich die Verdienstmöglichkeiten im Schwarzwald rasch verändern würden. „Tourismus hat es damals nur in den Kurorten gegeben“, ergänzt die 90-Jährige. Zur Entspannung zwischen Ruinen bleibt in den Städten nicht viel, vor allem aber das Kino.

„Was die Menschen mit dem ,Schwarzwaldmädel‘ zu sehen bekamen, war eine Sensation. In der Zeit des Neubeginns zwischen grauen Trümmern tauchte plötzlich ein knallbunter Film auf, ein lebensfrohes Feuerwerk. Allein der rote Bollenhut war ein Spektakel“, analysiert Sarah Kordecki von der Filmuniversität Babelsberg.

Zuvor gab es eher Trümmerfilme, die die Alltagsprobleme thematisierten. Das „Schwarzwaldmädel“ hingegen entführt in eine andere Welt. Der Film bringt traumhafte Landschafts- und Naturaufnahmen des Schwarzwalds voller blühender Bäume und natürlicher Idylle, mit Bauernhöfen, Trachten und dörflicher Harmonie, wie man sie sich vorstellt und wünscht.

Aber auch moderne Luxusgüter wie ein Cabrio oder eine Eisrevue sind Teil des Films und wecken Sehnsüchte. „Im Prinzip ist für jeden was dabei. All das sind bewusste Gestaltungsentscheidungen gewesen, die das Publikum genau verstand. Die Produzenten hatten das richtige Gespür, Können und Mut. Es ist eine große Kunst, so einen Erfolg zu produzieren“, betont die Wissenschaftlerin.

Heimat und schöne Natur sind nur eine Seite des Films. „Vielschichtigkeit und Selbstreflexivität werden populären Filmen oft abgesprochen. Doch nur weil es vielen gefällt, ist es doch nicht schlecht“, meint Kordecki, aus deren Sicht das „Schwarzwaldmädel“ weit mehr als eine Heimatschnulze ist.

„Es ist ein aufwändiger Operettenfilm, der an bekannte Muster geschickt anknüpft und viele moderne Komponenten integriert. Er lässt auch das Ende offen und damit Raum für Interpretation. So kann sich jeder für sich ausmalen, wie das Traumpaar wohl ein glückliches Leben verbringen wird.“ Die Melodien stammen aus der gleichnamigen Operette von Leon Jessel, die 1917 mitten im Ersten Weltkrieg große Erfolge feierte.

Viele Schaulustige reisen in den Ort, um die Stars und die Dreharbeiten zu bestaunen. St. Peter war der wichtigste Drehort neben Studioszenen in Berlin und Aufnahmen in Baden-Baden, ergänzt von vielen Bildern aus dem Schwarzwald. Wagenladungen an Madonnen und Holzfiguren seien aufgestellt worden, schreibt Filmkritiker Curt Riess in seinem Buch „Das gab‘s nur einmal“. Für die Filmemacher sei es bereits damals nicht leicht gewesen, Idylle zu finden.

Eine Einstellung zeigt den Titisee und eine Seeterrasse wohl vom damaligen Hotel „Titisee“. Die Einblendung wird im Film allerdings in Zusammenhang mit St. Blasien gebracht, wo sich Sängerin Malwine aufhält, um ihrem verflossenen Hans hinterherzufahren, der aber lieber seinem „Schwarzwaldmädel“ nachreist. Erfrischt hat sich Hans auf seiner Fahrt von Baden-Baden nach St. Christoph (St. Peter) in Todtnau-Gschwend am Dorfbrunnen.

Wie die Tochter von Zeitzeugen berichtet, deren Elternhaus sich gleich hinter dem Brunnen befand, haben damals alle Einwohner je 50 Mark bekommen, damit sie nicht durchs Bild laufen und auch ihre Hühner wegsperren oder ihr Haus den Vorgaben entsprechend aufräumen. Verzweifelt hätten die Filmemacher blühende Bäume gesucht. Da keine vorhanden waren, hätten sie unzählige Blüten aus Papier befestigt, damit alles noch prächtiger aussieht.

Der Beginn des Tourismus

Diese idyllisch-romantische Wirkung hat wohl viele Gäste in den Schwarzwald gelockt. „Das „Schwarzwaldmädel“ hat sicher einen hohen Wert für den Tourismus und den Schwarzwald überhaupt gehabt. Zunächst eher in den bekannten Kurorten oder am Titisee. Wenig später ging es aber auch überraschend schnell bei uns in Grafenhausen los“, erinnert sich Hildegard Baschnagel, die Anfang der 1950er Jahre im Hotel Sonneck in Titisee gearbeitet hat.

„Als es den Leuten mit dem Wirtschaftswunder besser ging, hat sich das schnell ausgeweitet. Jede Woche kam ein Bus mit Gästen auf dem Dorfplatz an oder Direktzüge fuhren von Hamburg nach Seebrugg“, erzählt Baschnagel. Als die Tannenmühle 1954 zum letzten Mahl Mehl verarbeitete, setzen die Baschnagels auch auf den Fremdenverkehr. „Die ersten Gäste waren genügsam. Ein Waschlavoir auf dem Zimmer und ein Honigbrot mit Milch genügten, aber die Ansprüche stiegen von Jahr zu Jahr. Dann kam fließendes Wasser, danach warmes Wasser, schließlich die Forellenzucht, und heute haben wir Sauna auf dem Zimmer.“